CINQUIÈME ÉPISODE / DE 1982 À 1995 : LE PCR EN QUÊTE DE RASSEMBLEMENT

Avec l’abandon du mot d’ordre autonomiste, Paul Verges mise désormais sur ses propositions de rassemblement pour accroître son influence. Une stratégie justifiée par l’effondre ment du communisme à l’échelle planétaire. Il innove en créant le premier syndicat intercommunal de La Réunion.

La défaite, à La Réunion, de la gauche au second tour de l’élection présidentielle de 1981 avec moins de 37% des voix sur le nom de François Mitterrand, est vite oubliée tant le changement du 10 mai ouvre le champ aux revendications longtemps portées par Paul Vergès. Les libertés, dont il symbolisait jusqu’alors la défense face à la répression et la censure, deviennent alors accessibles: autorisation des radios libres dont Free Dom, reconnaissance de la langue créole et de l’identité réunionnaise, développement culturel, affirmation du maloya. Le 20 décembre devient officiellement férié en 1983. Les élus locaux entrevoient même la perspective de nouvelles compétences.

La droite peut cependant encore s’enorgueillir de ses succès électoraux et les départementalistes parviennent à faire reculer le gouvernement Mitterrand en mobilisant 25 000 personnes dans la rue le 11 décembre 1981. Le 2 décembre de l’année suivante, saisi par le sénateur Louis Virapoullé, le Conseil constitutionnel met fin au projet d’assemblée unique. Les anciens partisans de l’autonomie doivent se contenter des lois de décentralisation de Gaston Deferre.

Il faut attendre 1983 pour que la couleur électorale réunionnaise s’accorde avec la métropole. Le PCR sort vainqueur des municipales, la gauche ravit des bastions de droite et remporte 11 communes sur 24. Mais la pilule la plus dure à avaler pour «papa» Debré survient à l’occasion des premières élections régionales de la même année.

Paul Vergès, débarrassé de sa caricature de dangereux indépendantiste, profite des divisions de la droite. Le PCR et le PS n’obtiennent que 22 sièges contre 23 aux deux listes de droite. Mais finalement, c’est le communiste Mario Hoarau qui rafle la présidence au bénéfice de l’âge et du fait de l’absence lors du vote du conseiller UDR Raymond Cazal, hospitalisé suite à un accident de la route survenu une semaine plus tôt. Cette majorité fragile oblige à des compromis entre la droite et la gauche, à des rapprochements.

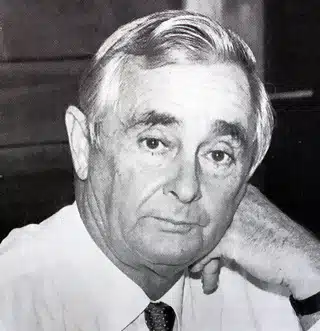

Les discussions sont ardues mais aboutissent à un partage des responsabilites. Pierre Lagourgue, celui-là même qui, à droite, s’oppose au tout-puissant Michel Debré, devient le vice-président d’un président communiste. Homme de droiture, il a la particularité rare d’être le politicien réunionnais pour lequel Paul Vergès a le plus grand respect. Cette première collaboration entre les deux hommes en appellera d’autres et de plus en plus chaleureuses. Dès 1986, pour les nouvelles élections régionales, le PCR lui apportera ses voix pour assurer sa victoire à la présidence.

Un président à La Réunion plutôt qu’un pion à Paris

La hache de guerre étant enterrée avec le pouvoir parisien, les centristes locaux étant devenus des alliés possibles, Paul Vergès passe aux affaires. Après avoir impressionné les consciences en tant qu’opposant, l’aménageur entend marquer le territoire au-delà de son fief portois. Précurseur autant que visionnaire, il est le premier à lancer l’intercommunalité à La Réunion en devenant, dès 1983, président fondateur du SivomR qui regroupe les communes du PCR. Ses détracteurs y voient un instrument politique. Les plus virulents parlent de « syndicat des camionneurs » alors que cette collectivité ouvre la, voie à des économies d’échelles pour les communes adhérentes et à des réussites concrètes, par le biais de sociétés d’économie mixtes, en termes de logement, de transports, d’environnement…

C’est à cette époque que le président Mitterrand lui fait demander s’il désire un poste national. Et Paul Verges, sur le ton de la confidence, explique plus tard avoir décliné poliment l’offre à la grande surprise du haut-commissaire qui la lui avait transmise. « C’était sans doute la première fois que ce commis de l’Etat avait affaire à quelqu’un qui ne désirait rien et je pense que cela a forcé le respect de Mitterrand à mon égard.» Paul Vergès préférait être un « président dans son île plutôt qu’un pion à Paris.»

Il ne dédaigne pas non plus impressionner les grands du monde. « Je n’ai jamais eu de relations aussi cordiales avec Chirac qu’après l’avoir affronté », rajoute-t-il à propos de ses relations parisiennes, faisant référence à la première cohabitation entre 1986 et 1988.

L’égalité sociale pour étendard

Suite aux élections législatives de 1986, à l’issue desquelles la liste du PCR obtient deux sièges sur les cing en jeu, Paul Vergès, accompagné d’Elie Hoarau, retrouve le fauteuil de député qu’il n’avait occupé que deux ans de 1956 à 1958.

Il met fin à une disette parlementaire de 28 ans. L’époque n’est plus aux pères Fouettard du genre de Perreau-Pradier mais rapidement, l’affrontement avec le gouvernement de Jacques Chirac gagne en virulence. Paul Vergès l’accuse de vouloir instaurer un « apartheid social» dans les Dom. En réponse, le Premier ministre déclare publiquement lors d’une visite à La Réunion: « Je considère cet élu non plus comme un adversaire mais comme un ennemi. »

La campagne pour la présidentielle de 1988 a déja commencé. Paul Verges troque sa revendication d’autonomie contre celle d’égalité sociale. Alors que les fonctionnaires profitent d’une surrémunération, le smic réunionnais est inférieur au smic métropolitain, de même que les allocations familiales. Paul Verges prend la tête de la contestation face à cette injustice flagrante.

Il va jusqu’à démissionner de son mandat de député en octobre 1987 pour marquer son désaccord contre la parité sociale que le gouvernement Chirac veut instaurer dans les Dom. Dès le premier tour de la présidentielle, le PCR soutient François Mitterrand qui s’est engagé à réaliser l’égalité sociale lors d’un meeting en février à Gillot face aux militants communistes venus en nombre. Le PCF s’estime lâché par le parti frère réunionnais et ici le PS local accepte plus ou moins bien de se faire ravir «son candidat».

La Réunion plébiscite le président sortant. Dans la foulée, les élections législatives envoient à nouveau deux députés communistes à l’Assemblée, Laurent Vergès et Elie Hoarau. Mais les réticences du socialiste Jean-Claude Fruteau à retirer sa candidature au second tour dans la circonscription de l’Est favorisent la victoire de Jean-Paul Virapoullé sur Paul Verges, et permettent à la droite, minoritaire en voix, d’obtenir trois députés sur cinq.

Cette mésentente à gauche, qui se renouvellera à plusieurs reprises montre que les alliances entre le PCR et le PS à La Réunion sont toujours compliquées. Paul Verges n’entend céder à personne son leadership quitte à se détacher parfois de son image de sage rassembleur pour laisser s’exprimer un certain mépris vis-à-vis de ses alliés des forces de progrès.

Au bilan politique de cette année 1988, Michel Debré, lâché par la droite locale, fait ses adieux à son île d’adoption, marquant ainsi la fin d’un duel qui a marqué, sinon crispé, La Réunion pendant trois décennies. Quelques semaines plus tard, le préfet Jean Anciaux inaugure le siège du SivomR, le fameux Crayon, immeuble qui doit son nom à la forme de son toit en pyramide. Paul Vergès y occupe le dernier étage. Il savoure les ronds de jambe que lui sert le représentant de l’Etat.

Battu par « l’homme en blanc »

Souvent, a la fin d’un affrontement épique, lorsque l’un des deux protagonistes disparaît, l’autre a du mal à lui survivre. Ce ne sera pas le cas pour Paul Verges. L’emblématique Crayon est devenu une tour de contrôle et de décision incontournable. Après la déception des municipales de 1989, la stratégie de rassemblement élaborée par Paul Verges ne lui permet pas de traduire dans les urnes le mécontentement populaire du début des années 1990.

L’égalité sociale, promise par le président Mitterrand, tarde à se réaliser. Même le nouveau revenu minimum d’insertion est sous-évalué par rapport à la métropole.

Face à l’incapacité des politiques, de droite comme de gauche, à trouver des solutions au taux de chômage record et au mal-être généralisé des couches défavorisées, Camille Sudre, patron de Free Dom, se montre le plus habile pour mobiliser les foules autour de la défense de sa télé menacée de saisie. Le 6 mars 1990, une première manifestation se termine par des affrontements avec les CRS. Un an plus tard, l’arrêt des émissions donne lieu à des émeutes meurtrières au Chaudron.

En 1992, la classe politique traditionnelle assiste incrédule à la victoire de Camille Sudre et de Free Dom à l’élection régionale avec 30,80% des voix. Paul Verges, dont la liste arrive en 3e position (17,94%), comprend qu’une partie de son électorat a basculé vers « l’homme en blanc ». Il réagit vite, s’allie avec lui et devient son premier vice-président. Pierre Lagourgue, dont la liste RPR-UDF avait obtenu 25,63%, rejoint le duo.

Au bout du compte, le désordre politique de l’époque aboutit à une sorte d’union sacrée régionale. Et Paul Vergès en est la pierre angulaire puisqu’il parvient à mettre d’accord ses partenaires de circonstance autour de son Plan de développement actif (PDA) qui demeurera le fil conducteur des alliances présentes et à venir.

Le grand écart politique

Peu importe pour lui que l’homme fort de 1992 soit éliminé, sur tapis vert, au bout de quelques mois par le Conseil d’Etat qui invalide son élection. Suite à une nouvelle élection régionale en 1993, Paul Verges parvient sans coup férir à établir la même alliance avec la présidente Margie Sudre qui a remplacé au pied levé son mari frappé d’inéligibilité. Au nom des spécificités réunionnaises, il malmène plus que jamais les clivages politiques traditionnels.

En septembre 1992, il fait ouvertement élire trois sénateurs de droite: Pierre Lagourgue, Éric Boyer et Paul Moreau. Il reçoit la monnaie de sa pièce quatre ans plus tard lors de l’élection sénatoriale partielle pour remplacer Éric Boyer, destitué suite à sa condamnation dans l’affaire de la billetterie unique.

Paul Vergès démissionne de son poste de secrétaire général du PCR en mars 1993. Il dit alors vouloir se consacrer à la vice-présidence d’un mouvement plus symbolique que réel : le Mouvement pour l’égalité, le développement, la démocratie et la nature, plus connu sous le nom de Mouvement du populaire père René Payet. Dans la foulée, il redevient député dans la circonscription de son fils Laurent.

Un rassemblement du type du Crads, Comité républicain de son père Raymond Vergès dans les années 1940, doit selon lui combler le déficit d’image — et c’est un euphémisme — dont souffre le communisme suite à la chute du mur de Berlin.

Il y a certes longtemps que le gestionnaire Vergès a marqué ses distances avec le communisme pur pour se converti au réalisme économique.

Mais au milieu des années 1990, la confusion est à son comble. Il va même jusqu’à laisser à ses électeurs le choix de voter pour le candidat Chirac au premier tour de la présidentielle de 1995 à partir du moment ou celui-ci a fini par accepter d’achever l’égalité sociale.

En s’abstenant de choisir entre Robert Hue (PCF), Lionel Jospin(PS) et Jacques Chirac (RPR), le PCR — qui appelle quand même à voter Jospin au deuxième tour — réalise un grand écart dont la justification est en partie judiciaire. En effet l’échéance présidentielle coïncide avec le procès de Pierre Vergès accusé de détournement de fonds.

Et la justice a beau être indépendante, Paul Verges sait tout l’intérêt d’apaiser ses rapports avec le pouvoir afin de préparer la meilleure issue possible à la cavale de son fils.

Franck Cellier

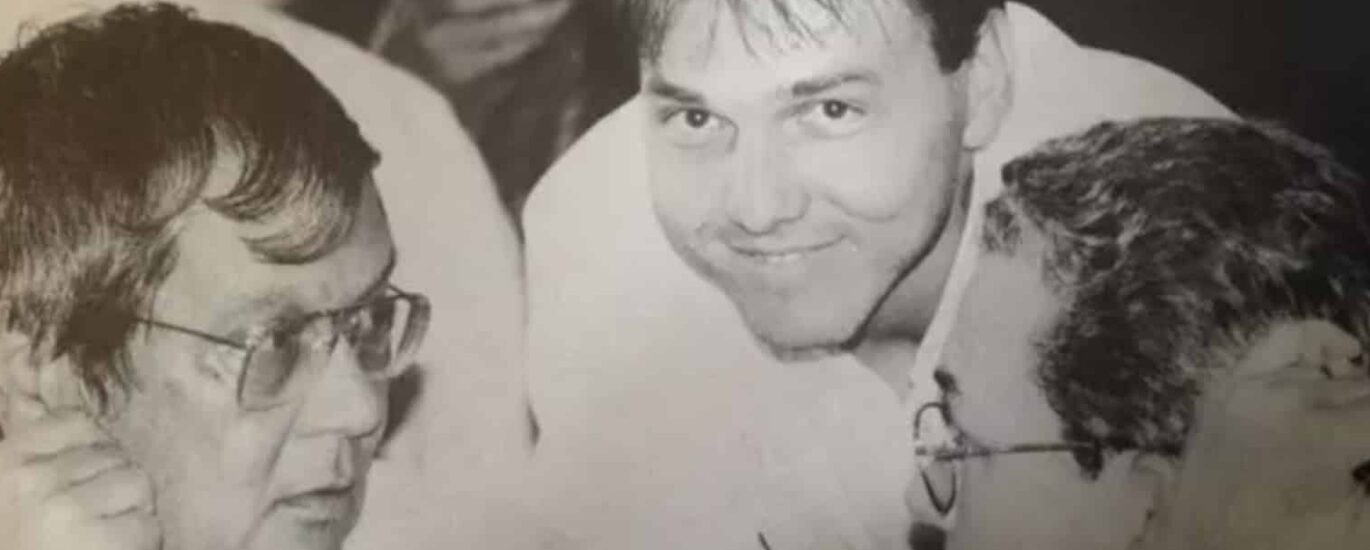

Photo mise en avant : Paul Vergès, Laurent Vergès et Eric Boyer. (Photo : Collection privée)

L’impossible réforme de la fonction publique

Le 28 février 1997, les assises du développement, qui s’étaient largement inspirées du programme du PCR, aboutissent à l’annonce par le ministre de l’Outre-mer, Jean-Jacques de Peretti, de la suppression progressive de la surrémunération des fonctionnaires. Les politiques sont unanimes pour applaudir.

Paul Vergès, qui propose depuis longtemps de reverser les avantages des fonctionnaires à un fonds de développement, déclare alors à propos des contestataires: « La réforme va mettre 25 ans pour s’appliquer. Ces personnes qui crient ont donc le temps de prendre leur retraite avec tous leurs avantages. Qu’on n’essaie pas de nous émouvoir ! »

Mais il se trompe en sous-estimant la capacité de mobilisation de la fonction publique. Pendant trois semaines, près de 20 000 manifestants défilent dans les rues de Saint-Denis et Saint-Pierre. Le traumatisme des émeutes du Chaudron est encore présent. dans tous les esprits. Le gouvernement recule, la classe politique abdique.

Nommé conciliateur, le sénateur Pierre Lagourgue préconise une étude sur la formation des prix. La réforme est enterrée.

État responsable

Pendant les manifestations de fonctionnaires, Paul Vergès doit aussi mener campagne à Saint-Paul à l’occasion d’une énième élection municipale partielle, qu’il perd d’ailleurs. Pas plus que les autres élus, il n’aura le courage d’insister, conscient que lorsqu’on touche aux salaires des fonctionnaires on touche à un pilier de l’économie réunionnaise au risque de tout faire s’écrouler.

Il a calculé que « la seule surrémunération dépasse tous les crédits d’investissement de La Réunion» et reste persuadé que la question des surrémunérations se reposera tôt ou tard même si « le problème est toujours repoussé pour des questions électorales ».

Mais selon lui, la réforme de la fonction publique outre-mer relève de l’État puisque c’est l’Etat qui a créé cette situation. L’argument lui permet de s’exonérer de bien des responsabilités dans la crise du développement, et donc de l’emploi, qui mine La Réunion.

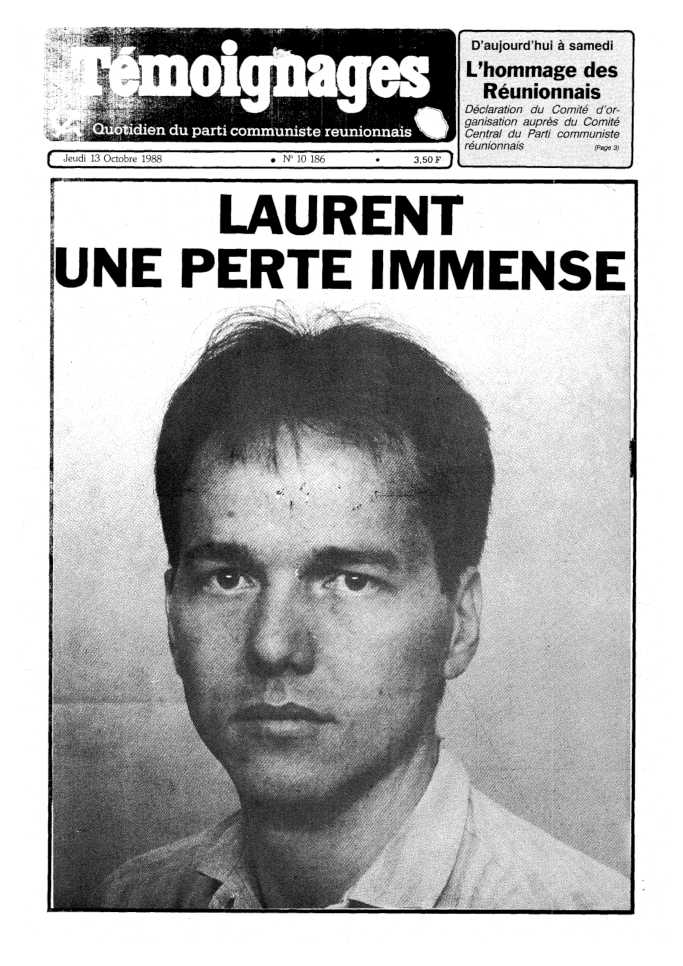

Laurent : l’ascension puis le drame

Son fils Laurent, qui le suivait sur la liste du PCR aux législatives de 1986, lui succède au Palais Bourbon après sa démission en octobre 1987. À 32 ans il en est le plus jeune député. Il sera d’ailleurs réélu en juin 1988, en son nom propre, sur la deuxième circonscription. Depuis plus de dix ans, ses joutes électorales contre Jean-Paul Virapoullé à Saint-André l’ont rendu particulièrement populaire.

Puis survient le drame. Le soir du 7 octobre, de retour du Port, Laurent Vergès perd le contrôle de sa voiture sur la route du littoral. Dans un état désespéré, il meurt après cinq jours de coma. Les deux nuits précédant l’accident, il avait participé aux intenses négociations créant l’alliance du PCR avec une partie de la droite et offrant la présidence du conseil général à Éric Boyer.

Les camarades du Parti, rejoints par d’autres admirateurs, organisent des funérailles grandioses sur plusieurs jours aux quatre coins de l’ile. Ceux qui l’ont alors vu pleurer se souviennent de la dignité du père endeuillé. Paul Vergès préserve avec pudeur son immense émotion. « Nous gardons notre douleur inextinguible et le rendons à la lutte vivante de son parti », avait déclaré la famille dans un communiqué.

Photo extraite de « Laurent, Jeunesse Rebelle », 1989.

« Une perte immense », titre le Journal du parti Témoignages. Il ne fait en effet aucun doute que la disparition prématurée de Laurent Verges confisque au parti sa plus solide piste d’avenir. Paul Vergès garde dès lors toujours à l’esprit l’organisation de sa succession, une préoccupation qui prend une part de plus en plus importante dans sa stratégie politique.

Ainsi quand il abandonne en 1989 sa mairie du Port pour partir à la conquête hasardeuse de celle de Saint-Paul, alors fief traditionnel de la droite, il entend certes élargir l’influence du PCR, mais il permet aussi à son second fils, Pierre, déjà conseiller général depuis quatre ans, de lui succéder sans risque.

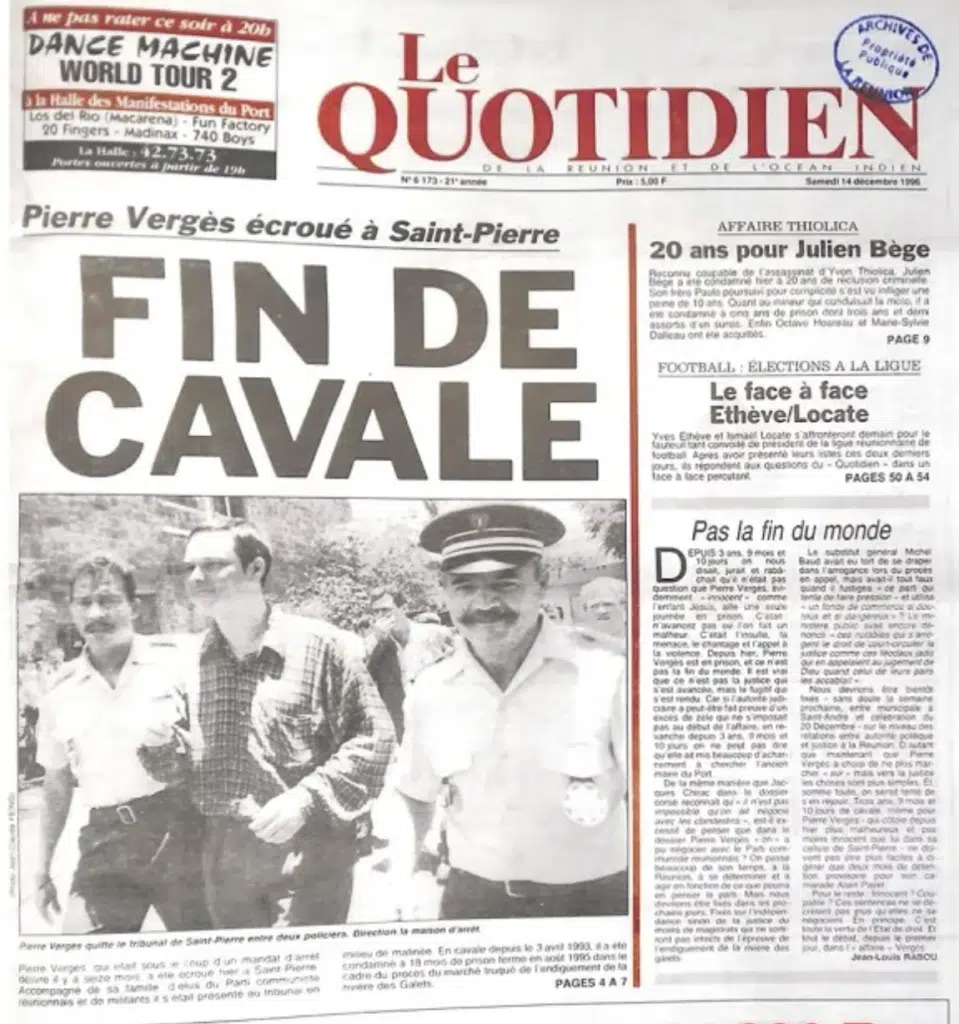

La cavale du fils 30 ans après celle du père

En marge du combat politique traditionnel, l’affaire de l’endiguement de la rivière des Galets rappelle de quelle trempe sont faits les Vergès. Dans les années 1960, la cavale de Paul avait construit sa légende. Trente ans après, l’histoire se répète pour son fils Pierre, parti « marron » pendant trois ans, neuf mois et dix jours. L’intense émotion de leurs retrouvailles lorsque Pierre se rend à la justice le 13 décembre 1996 à Saint-Pierre, dit à quel point Paul s’est impliqué dans cette épreuve.

A Saint-Denis, le parquet mène une croisade contre la délinquance politico-financière et poursuit les maires de Saint-Paul, de Saint-Denis et le président du conseil général Éric Boyer, entre autres, pour divers trucages de marchés.

A Saint-Pierre, Pierre Verges doit faire face à l’accusation d’avoir privilégié l’entreprise Dumez pour l’attribution du chantier de l’endiguement de la rivière des Galets. Lorsque les gendarmes viennent l’interpeller à son domicile aux premières heures du 3 avril 1993, ils ne le trouvent pas. Le fils de Paul Vergès a été prévenu. Tout comme les médias d’ailleurs. Il ne manque pas de justifier sa fuite par le caractère médiatique et humiliant que certains voulaient donner à son arrestation.

À son retour de Paris, où il vient de participer à une séance parlementaire, Paul Vergès lève toute ambiguïté sur sa détermination. Il soutient son fils à 100% dans le bras de fer qu’il engage avec la justice et lui conseille même publiquement de « marcher sur » elle. Souvent critiqués pour leur impuissance, policiers et gendarmes entreprennent pourtant les recherches. Malgré les enquêtes de voisinage, les filatures de ses proches et les écoutes téléphoniques, Pierre passe à travers les mailles du filet. Comme son père trois décennies plus tôt, il tourne les forces de l’ordre en dérision même si les raisons de sa cavale semblent moins nobles.

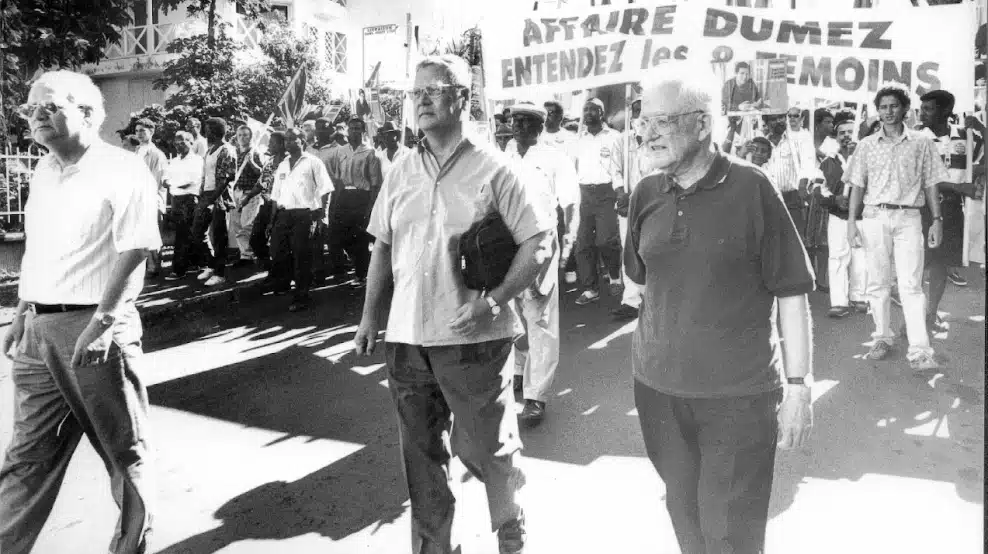

Reddition mise en scène

La rue s’anime, des graffitis dénoncent la « zistis makro » sur les murs, la tension s’intensifie. Des échauffourées opposent même les militants communistes aux forces de l’ordre lors du premier procès alors que Pierre est toujours en cavale.

Son oncle Jacques, le célèbre avocat, prend la tête de sa défense. Il développe sa stratégie préférée, celle de la rupture selon laquelle l’appareil judiciaire cherche à nuire au PCR en s’attaquant à un innocent.

Après une première condamnation par défaut à 18 mois de prison, s’ouvre une période de négociations orchestrées par Paul Vergès jusqu’au point d’orgue de sa reddition. Tout est soigneusement mis en scène et c’est entouré de militants et des principaux dirigeants du parti que le fugitif réapparaît de manière spectaculaire dans le tribunal de Saint-Pierre.

La « rupture » laisse place à la stratégie de connivence. Les avocats de Pierre Vergès obtiennent sa libération après deux mois de prison. Deux ans plus tard, la Cour de Cassation ramène la condamnation a 12 mois de prison dont 10 assortis du sursis et à deux ans d’inéligibilité. C’est moins glorieux que le non-lieu obtenu par Paul en 1966 mais les perspectives d’avenir politique du fils sont préservées.

ENTRETIEN AVEC PAUL VERGÈS

L’engagement familial

« Lorsque j’étais victime de la répression après l’arrivée du préfet Perrault-Pradier, mes enfants sont tout jeunes, ils ont tout vécu. Ils m’ont vu assommé sur un trottoir de Saint-Denis ou a la Ravine-des-Cabris.

« Quand je suis condamné à de la prison, quand je pars en clandestinité, ils sont là. Avant même leur adolescence, ils ont vécu cela et en ont tiré des leçons et c’est naturel qu’ils suivent l’activité de leur père, surtout dans un aussi petit pays que le notre.

« Le problème reste ensuite l’adhésion populaire. Je prends le cas de Laurent, il a été le premier volontaire pour aller combattre Virapoullé et il a construit sa propre popularité, ce qui est plus important que sa liaison parentale. Celui qui n’a pas le soutien populaire apparaîtra tôt ou tard comme celui que son papa a poussé.

« Moi je n’ai rien fait de particulier pour mes quatre enfants. Ma fille au Panama a décroche une légion d’honneur par ses activités propres. Elle n’y attache pas une importance particulière mais c’est rare. C’est la même chose pour Françoise quand elle a fait partie de la promotion pour la légion d’honneur, elle doit cette décoration à son activité historique sur l’esclavage.

« Ceux qui sont ici sont confrontés à la bataille politique. C’est le cas de Laurent et de Pierre. Pierre a certes eu la mairie du Port mais il s’est aussi confronté à l’Est, à la fois face à Virapoulle et à Jean-Claude Fruteau. On peut être le fils de quelqu’un, si on est une nullité, l’opinion publique ne suit pas.

« Pourrait-on dire que j’ai construit mon histoire parce que je suis le fils de Raymond Verges? Il y a une histoire et un héritage mais chacun construit sa propre image. J’étais la cible des mêmes critiques mais l’opinion publique a tranché le 2 janvier 1956 lorsque j’ai gagné les législatives avec 52% des voix, un score que Raymond Vergès n’avait jamais eu à l’échelle de l’île. »

Pierre Lagourgue, « homme de principes »

« Pierre Lagourgue, par son héritage culturel et social, ne cachait pas son attachement à la droite libérale, mais il avait des attitudes qui étaient fondamentales pour élever la valeur d’un homme politique. Il a eu le courage de s’opposer à Debré dans son propre camp. Et il fallait le faire alors que pour moi, c’était automatique.

« Aux élections à Saint-Denis, il figurait sur la liste qui l’avait emporté par la fraude avec Macé en 1959. Eh bien quand j’ai obtenu l’annulation de cette élection au tribunal administratif, Macé est allé au Conseil d’Etat et Lagourgue a refusé de signer le recours en disant: «Non, là, pas question».

« Il avait des principes et il ne tergiversait pas. Et c’est pourquoi nous avons eu une estime réciproque pendant très longtemps sans renoncer à nos opinions qui étaient différentes.

Mats les hommes politiques qui ont une attitude conséquente sont très rares à La Réunion et il était détesté de la droite. »

Commémoration

Non à l’oubli ! Paul Vergès aurait eu cent ans le 5 mars dernier. Pour l’heure, seul le Parti communiste réunionnais, qu’il a fondé, appelle à commémorer ce centenaire en invitant à une réflexion approfondie sur la pensée de l’ancien président de Région. Conscient de l’oubli dans lequel sombre ce siècle écoulé, Parallèle Sud réédite en plusieurs épisodes le récit de la vie de Paul Vergès de 1925 à 2016. Ces textes de Franck Cellier sont aujourd’hui introuvables dans les archives du Quotidien qui les avait publiés le 13 novembre 2016.

LES SOURCES

Ce récit de la vie de Paul Vergès a été écrit à partir des informations que Paul Vergès lui-même ainsi que d’autres ont pu délivrer ces vingt-huit dernières années au fil de l’actualité. Mais également grâce aux travaux de journalistes, écrivains et universitaires :

- Le documentaire « Le grand échiquier » (2007) de Bernard Gouley et Christophe Debuisine ;

- « Vergès père, frères et fils. Une saga réunionnaise » (2007) de Robert Chaudenson ;

- « Le Mémorial de La Réunion » (1989) ;

- « D’une île au monde », entretiens avec Brigitte Croisier ;

- « Ban-bai, Raymond Vergès » de Chantal Lauvernier ;

- « Vergès et Vergès, de l’autre côté du miroir » (2000) de Thierry Jean-Pierre ;

- « Vergès, le maître de l’ombre » (2000) de Bernard Violet ;

- « Le syndicalisme à La Réunion de 1900 à 1958 » (1987) de Prosper Eve ;

- « La vie politique à La Réunion » (2003) d’Yvan Combeau ;

- « Michel Debré et l’île de La Réunion » (2006) de Gilles Gauvin ;

- « Réunion politique : départementalistes contre autonomistes » (2011) de Frédéric Payet.

- La rubrique « histoire » du site internet mi-aime-a-ou.com…

- En janvier 2011, Paul Vergès nous avait accordé un long entretien au cours duquel il avait retracé l’ensemble de son parcours.

- De nombreuses photos de la vie de Paul Vergès ont été collectées et publiées sur le site 7 Lames la Mer