Dans cet article en deux parties Parallèle Sud revient sur cette histoire et expose les raisons qui ont poussé l’État français à instituer la mobilité des Réunionnais entre l’île et l’Hexagone.

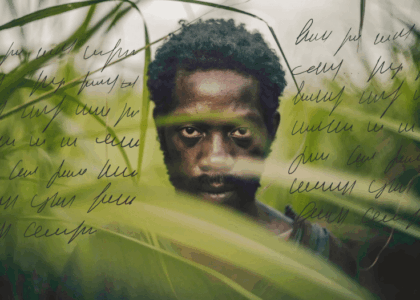

Photo extraite du documentaire d’Erika Etangsalé « Lèv la tèt dann fenwar »

Si la mobilité vers l’Hexagone apparaît comme naturelle pour beaucoup de Réunionnais – pour se former ou tout simplement trouver un emploi – ce n’est en réalité pas un phénomène évident ni inéluctable. Il s’agit d’une politique publique construite au fil des années – passant du concept de « migration » à celui de « mobilité » – et qui intervient comme une solution aux problèmes locaux.

Dans cet article, Parallèle Sud revient sur cette histoire et expose les raisons qui ont poussé l’État français à instituer la mobilité des individus entre l’île et l’Hexagone.

Les premières mobilités#

L’histoire de l’île de La Réunion s’inscrit dans l’histoire de la colonisation.

En 1665, un groupe de colons français s’installe sur une petite île située dans l’archipel des Mascareignes à plus de 9000 km de la France, qui en fait une de ses colonies.

À cette période, c’est la Compagnie des Indes orientales qui instaure les premiers flux de personnes de la métropole vers la colonie, et a, de ce fait, organisé les premières mobilités entre La Réunion et l’Hexagone.

Cependant, au début de son histoire, l’île a davantage été marqué par les migrations – forcés ou volontaires – d’habitants de territoire de l’Océan Indien pour garantir l’exploitation de l’île.

En 1715 on commence à cultiver le café sur l’île et on importe à cet effet des esclaves venus de Madagascar, d’Inde et d’Afrique de l’Est, pour servir de main-d’œuvre aux colons qui viennent, eux, de France métropolitaine.

Puis, après la seconde abolition de l’esclavage le 20 décembre 1848, il est nécessaire de trouver une nouvelle main-d’œuvre bon marché. De 1828 à 1933, environ deux cents mille engagés sont conduits à La Réunion.

Durant cette période, la mobilité entre La Réunion et la métropole existe mais est réservée aux personnes socialement privilégiées, dont les intellectuels qui venaient poursuivre leurs études sur le sol métropolitain, les artistes et certains cadres administratifs. Les priorités et besoins sur place ne nécessitaient pas l’organisation de migrations importantes entre la métropole et l’île ; les colons préférant une main-d’œuvre vulnérable et peu chère, ce qui impliquait l’importation de travailleurs d’autres colonies.

Ce n’est que dans la deuxième moitié des années 1960, et surtout au début des années 1970, que se développe la migration de masse de La Réunion vers l’Hexagone.

L’institutionnalisation de la migration : une parade aux problèmes locaux #

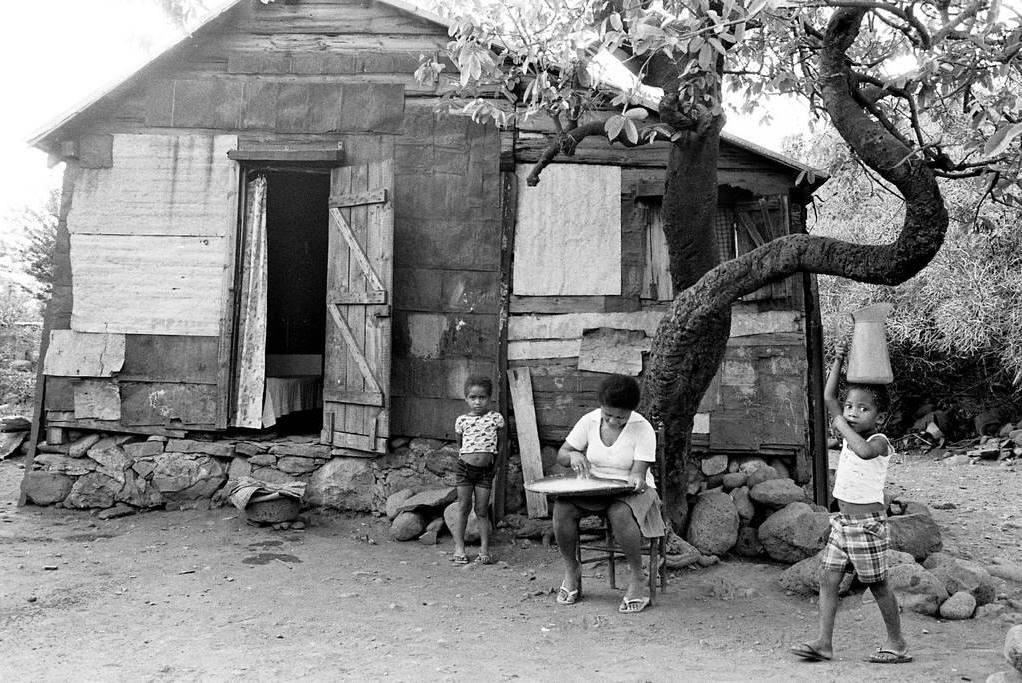

Après la départementalisation en 1946, les priorités des pouvoirs publics changent : l’île, en devenant un département d’outre-mer (DOM), doit faire l’objet de politiques de développement. Et il faut agir vite et avec efficacité, car La Réunion – à l’image des autres anciennes colonies – se trouve dans une situation sociale et économique catastrophique.

L’île est frappée par la famine, les Réunionnais disposent en moyenne de 9 kg de viande et poisson par habitant et par an, soit l’équivalent de deux mois et demi de consommation d’un Réunionnais en 2011.

Dans les années 1950, le département va véritablement amorcer sa transition démographique, et ce à une vitesse rarement observée ailleurs, ce qui implique une importante croissance démographique qui provoque une forte hausse de la part des jeunes dans la pyramide des âges. Cette jeunesse se trouve confrontée à une situation de sous-emploi chronique et aux manquements de l’État français, qui tarde à mettre en place les réformes promises par le nouveau statut de l’île1.

L’inaction des pouvoirs publics sera sanctionnée au niveau politique par une demande d’autonomie, dont le Parti Communiste Réunionnais (PCR), fondé en 1959 par Paul Vergès, sera le principal défenseur. Pire, le PCR dénonçait la colonisation et prônait une libération nationale, avec des positions proches de celles des mouvements indépendantistes.

C’est face à ces problèmes urgents que les dirigeants politiques – notamment Michel Debré, ministre des Outre-mer de Charles De Gaulle et leader de la droite réunionnaise – vont instituer la migration de masse comme une solution au manque de développement de l’île.

La migration répond alors à trois objectifs : réduire l’accroissement démographique du département, juguler les revendications politiques indépendantistes causées par le sous-emploi et le manque de développement de l’île, et enfin, fournir à la métropole une importante main-d’œuvre dans certains secteurs d’activité bien spécifiés – comme les hôpitaux, les postes et télécommunications ou les transports publics.

Le Bureau des migrations d’outre-mer (Bumidom), fondé en 1963, sera le maître d’œuvre de cette migration de masse.

Le Bumidom#

En premier lieu, il faut noter que l’intitulé même de cet organisme considère les Réunionnais comme des « migrants » alors que, juridiquement, ce sont des citoyens français qui se déplacent sur le territoire national. Ce mot trahit le caractère néocolonial de cette société d’État qui organise le déplacement de milliers de jeunes originaires de l’outre-mer pour leur installation en métropole.

Son action concerne le voyage des migrants vers l’Hexagone mais aussi des activités sociales : prêts, aides au logement, formations, voyages-vacances.

Il dispose d’antennes locales dans les DOM et dans des villes de métropole et s’appuie sur des associations dédiées à une action sociale et culturelle, comme le Cnarm (Comité national d’accueil et d’actions pour les Réunionnais en mobilité, 1965)2.

Ces associations bénéficient alors de subventions publiques et d’aides. Un partage des rôles s’opère entre ces associations dirigées par des élites d’origine domienne, souvent proches des réseaux gaullistes, et le Bumidom dirigé par des hauts fonctionnaires, notamment d’anciens préfets.

La promesse d’une réussite hors de l’île#

Ainsi, pour motiver les jeunes Réunionnais à partir, on crée le mythe de la mère patrie, qui donnerait l’opportunité aux habitants de l’île de sortir de la misère. La droite réunionnaise de l’époque présentera la migration comme un véritable outil de promotion sociale. On vante l’accès à un meilleur niveau de vie à de nouvelles opportunités et on valorise l’installation définitive sur le territoire métropolitain qui serait censé symboliser une parfaite « intégration » des migrants réunionnais dans la société métropolitaine. La gauche s’opposera à la migration de masse en dénonçant celle-ci comme le départ des forces vives du département dans le but d’éviter l’explosion sociale.

Le contexte est celui des Trente Glorieuses en métropole, marqué par le plein emploi et l’expansion de la société salariale, tandis que la situation dans les DOM reste difficile. Ainsi, la perspective de « Partir en métropole pour y faire fortune » et de trouver un emploi rapidement avec des possibilités d’évolution professionnelle rapide incite des milliers de personnes à tenter l’aventure.

Le départ vers l’Hexagone devient alors un rite initiatique pour une grande partie de la jeunesse réunionnaise.

De la migration à la mobilité#

Des années 1960 à 80, le solde migratoire de La Réunion est négatif, les départs étant plus nombreux que les entrées. Cependant, à partir de 1985, les retours en nombre de ceux qui ont passé des années en métropole et ont été découragés par la situation socio-économique, ainsi que l’arrivée de beaucoup de métropolitains, font que le solde migratoire de l’île redevient positif.

Au début des années 1990, le chef-lieu de La Réunion connaît de graves émeutes sociales que l’on appellera a posteriori « événements du Chaudron ».

La cause ? La même que dans les années 1950 : les politiques de développement de l’île sont insuffisantes, et malgré une croissance rapide du taux d’emploi, les postes nouvellement créés ne suffisent pas à résorber le chômage de manière significative.

Quelle solution apporter à ce problème ? La même que dans les années 1950 : confrontés à l’urgence de la situation sociale, les décideurs vont magnifier les politiques de migration en essayant de promouvoir une culture de la mobilité pour la jeunesse réunionnaise.

1982 marque la fin du Bumidom et une rupture idéologique avec le concept de migration. Un nouvel organisme d’État lui succède : l’Agence nationale pour la promotion et l’insertion des travailleurs d’outre-mer (ANT).

Au terme « migration », qui sous-entendait que les Réunionnais étaient des étrangers se déplaçant d’un pays à un autre, succède le concept de mobilité, inventé pour symboliser la souplesse de déplacement d’une région d’emploi à une autre, à l’intérieur d’une même entité territoriale.

De ce fait, les originaires des DOM ne sont plus considérés comme des « migrants », dont l’essence même se réfère à l’étrangeté, mais comme des Français en mobilité qui effectuent un déplacement transnational. Ainsi, depuis une vingtaine d’années, le concept de mobilité, qui se substitue à celui de migration, fait désormais partie du langage commun utilisé à La Réunion.

Une politique jamais remise en question#

Face à la pénurie de travail dans l’île, la mobilité des Réunionnais vers l’Hexagone est une politique fondamentale, tant pour les autorités locales que pour les instances nationales. Les responsables politiques réunionnais se montrent alors unanimes quant à la nécessité d’encourager les jeunes à partir, effaçant la traditionnelle opposition entre politiques de droite et de gauche au profit d’un consensus qui établit la mobilité comme une obligation économique vitale pour La Réunion.

Cependant dans les années 2000, on repense la mobilité en l’intégrant aux politiques de développement économique de l’île, notamment avec la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, où un titre entier est consacré à la continuité territoriale. Dans ce paradigme de pensée paradoxal, les dispositifs de mobilité allaient être amenés à changer dans les quinze prochaines années pour permettre à toujours plus de Réunionnais d’accéder aux services et emplois et formations indisponibles sur l’île due à une politique de développement peu ambitieuse ou ratée.

La seconde partie de cet article reviendra sur les dernières transformations de la mobilité jusqu’à aujourd’hui en questionnant la multiplication des dispositifs de mobilité et l’apparition des dispositifs de retour.

Mathieu BELLUTEAU

- Labache, L. (2009). La mobilité des jeunes réunionnais. Agora débats/jeunesses, 50(4), 22-32. https://doi.org/10.3917/agora.050.0022 ↩︎

- Janoé Vulbeau. (2021, 15 octobre). Le BUMIDOM ou quand l’État français organise la migration des ressortissant·e·s de l’Outre-mer (1963-1982). Des migrants de l’intérieur. https://doi.org/10.58079/rfj1 ↩︎