Sur l’Île de Mozambique, petit territoire chargé d’histoire, un jardin de la mémoire transforme le souvenir de la traite négrière en un lieu vivant. Créé dans le cadre du programme Unesco « La route de l’esclave », il mêle patrimoine, art et engagement communautaire pour transmettre l’histoire tout en restant ouvert aux visites, aux activités culturelles et éducatives.

Petite île, grande histoire

L’île de Mozambique est un petit territoire de seulement 1,5km2 et de 14 000 habitants. Mais si l’île est petite par la taille, elle est d’une grande importance historique. Habitée successivement par les populations bantoues et swahili, l’île va devenir un important relais du commerce maritime régional et mondial du fait de sa position stratégique.

Si la traite des esclaves africains existe dès le 11e siècle vers l’Arabie, la Perse, l’Inde et même la Chine, c’est l’arrivée des Portugais à partir du 16e siècle qui va intensifier ce commerce. En effet, si l’objectif premier de la puissance coloniale est le commerce des métaux, de l’ivoire et des épices, l’implantation dans les îles voisines de nouveaux comptoirs coloniaux et le développement de la colonie portugaise du Brésil vont nécessiter une plus grande main d’œuvre.

Entre les 18e et 19e siècles, ce sont des milliers d’Africains capturés dans les terres (Malawi, Mozambique, Tanzanie) qui transiteront par l’île de Mozambique pour être acheminés vers les Mascareignes (Maurice, La Réunion) , Madagascar, Mayotte et le Brésil. Ce positionnement stratégique et sa puissance économique, vont même faire de ce petit territoire la capitale de la colonie portugaise de 1818 à 1898.

Même après l’abolition de l’esclavage par le Portugal (1857), le Brésil (1831) et la France (1848), l’île va conserver un rôle informel et clandestin dans le commerce des esclaves africains.

Une histoire régionale entrée au patrimoine mondial de l’Unesco

C’est pour cette valeur historique et culturelle du territoire que le Conseil international des monuments et sites (Icomos) a soumis la candidature de l’île à l’Unesco pour une reconnaissance comme patrimoine mondial. L’île de Mozambique sera finalement intégrée à la liste en 1991 et par la suite suivront de nombreux projets pour rendre l’accès à ce patrimoine plus facile.

C’est d’ailleurs dans le cadre du programme « La route de l’esclave » soutenu par l’Unesco que sera mis en œuvre le projet du jardin de la mémoire de l’esclavage de l’île de Mozambique. Un projet mené par Karl Kugel, photographe et artiste visuel, et sur lequel il revient pour Parallèle Sud.

Comment est né le projet du jardin de l’île de Mozambique ? Quels sont les acteurs engagés sur ce projet?

Karl Kugel : Le projet du jardin de la mémoire de l’esclavage de l’Île de Mozambique a été créé dans le cadre du programme international Unesco, La route de l’esclave.

C’est après la présentation en juin 2004 de la création Makwalé dans la forteresse de l’île de Mozambique, une cérémonie laïque réalisée avec des artistes et dalons réunionnais et mozambicains que Sudel Fuma, l’historien et militant culturel, m’a contacté pour que je puisse voir avec mes interlocuteurs au Mozambique, si un projet de stèles symbolisant les liens entre La Réunion et le Mozambique aurait du sens pour la partie mozambicaine

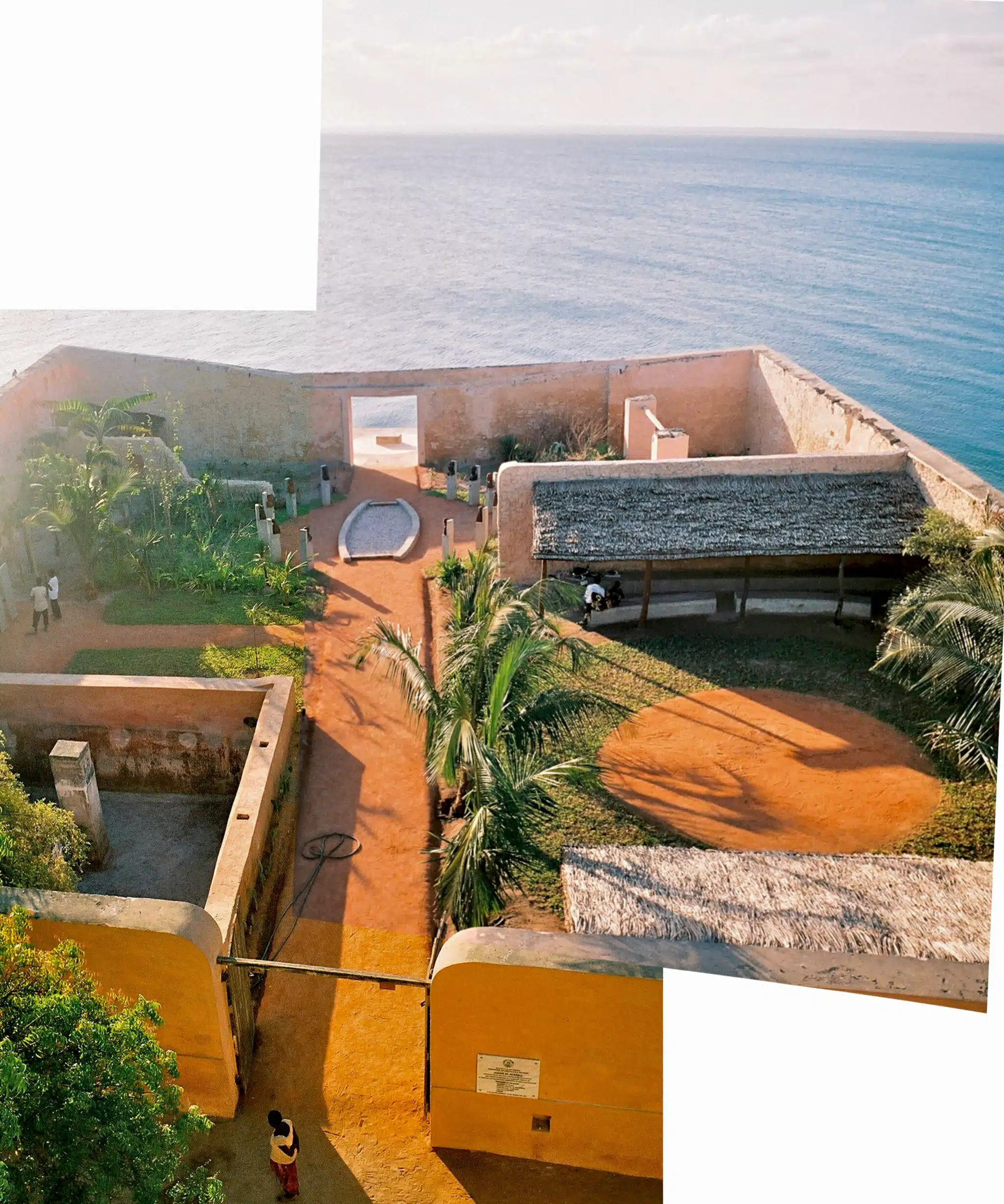

Grâce à la volonté de Sudel, la confiance des interlocuteurs mozambicains au niveau local et national et le soutien des collectivités de La Réunion, nous avons pu après une année d’échanges et de négociations, engager en 2006 le projet puis aménager ce magasin de 1000m2 qui était alors une ruine.

Le lieu a été inauguré en août 2007 par Ares Aly le ministre de la culture du Mozambique en présence d’une importante délégation de La Réunion, et des représentants de Mayotte et de Maurice. Le jardin a été placé sous la responsabilité du Cabinet de conservation de l’Île de Mozambique

Comment le jardin a t-il été pensé en termes de parcours?

K.K : Le jardin est voulu comme étant un lieu ouvert à tous, un jardin public. C’est en pensant à la partie vivante de la présence de l’Afrique dans l’Île de La Réunion, dans l’océan Indien, et dans d’autres régions du monde ainsi qu’à la mémoire des corps et à l’immatériel qui les relient, que le lieu a été imaginé.

L’agencement de l’espace, s’appuie sur la typologie de la danse en Afrique noire que l’on peut représenter par trois ronds, chaque rond figure une fonction : danses festives, danses d’initiation, danse de transe.

Ainsi l’aménagement et la végétalisation du jardin se tissent autour de trois cercles de diamètres différents : le rond de la communauté – le rond de l’histoire – le rond de l’expérience personnelle et intime. Ces trois espaces se succèdent, posés sur la perspective de l’allée qui mène de l’entrée du lieu jusqu’à l’extérieur de l’enceinte, face à l’espace vide de la mer.

C’est en pensant à la partie vivante de la présence de l’Afrique dans l’Île de La Réunion, dans l’océan Indien, et dans d’autres régions du monde ainsi qu’à la mémoire des corps et à l’immatériel qui les relient, que le lieu a été imaginé.

Ce jardin est intégré dans « le parcours sombre de l’esclavage« . Comment communique-t-il avec ces différents lieux?

K.K : Le jardin sera la dernière étape de ce projet. Un travail d’échanges et de recherche avec des acteurs institutionnels et privés de l’île est engagé qui vise à mettre en lumière une douzaine de lieux encore existants qui témoignent de la traite négrière, du pays makwa sur le continent à l’Île de Mozambique.

La perspective est la réalisation et la diffusion d’une carte à vocation pédagogique et de tourisme patrimonial. Un premier atelier de travail s’est tenu en mai dernier dans les locaux du GACIM et au Musée du palais São Paulo.

D’ailleurs, ces autres lieux se résument à des stèles alors que tu as décidé de créer sur l’île, un jardin.

K.K : Oui effectivement ; le jardin de la mémoire est l’unique jardin du programme de la route de l’esclave. En accord avec les interlocuteurs mozambicains et de Sudel il a été convenu à l’époque de passer de l’aménagement de stèles à un lieu symbolique en lien avec la traite négrière, mais aussi un lieu vivant pour accueillir des activités pédagogiques et culturelles.

Un jardin vit dans un environnement social, économique et politique, et le lieu peut évoluer ou disparaître selon le contexte du moment. Un jardin implique une responsabilité, un engagement dans la durée.

Quelle est l’actualité autour de ce lieu?

K.K : L’Île de Mozambique a subi entre décembre 2024 et février 2025, l’impact de trois cyclones, qui ont endommagé l’espace du jardin. L’équipe du GACIM est intervenue afin que les parties les plus touchées soient rénovées. Cette année, un renforcement général du mur d’enceinte intérieur et extérieur est prévu.

En coopération avec le GACIM, le Bureau de conservation de l’île de Mozambique, des acteurs publics et privés et grâce au soutien des collectivités de La Réunion (la Région, le Département) et le ministère de la Culture (DAC Réunion), nous continuons à travailler avec le Centre culturel du Village Titan et le cabinet de conservation de l’Île au renforcement et au développement du lieu.

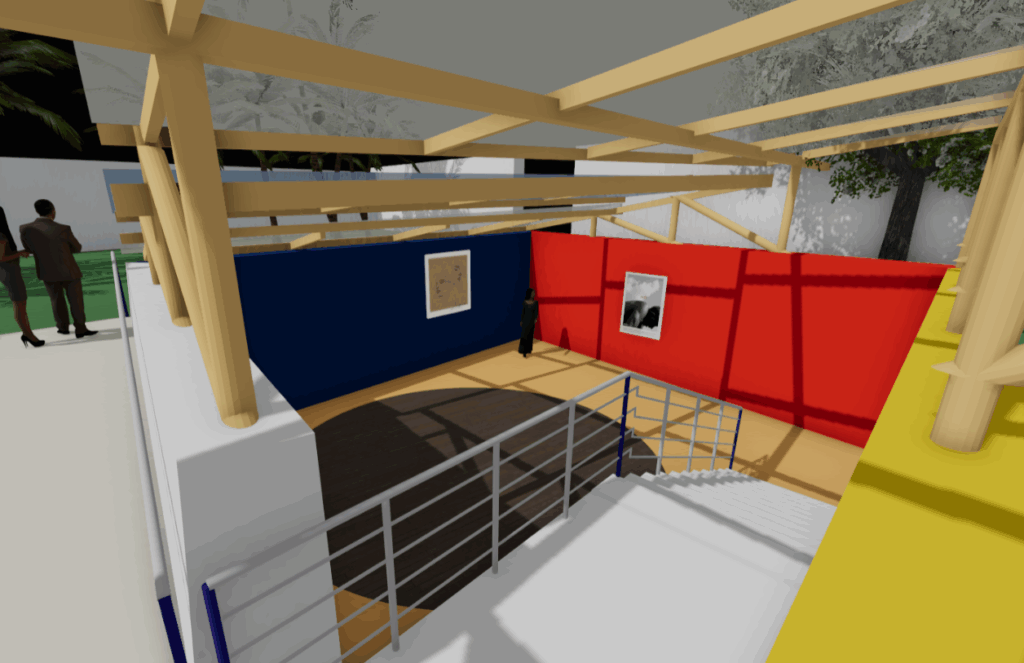

La programmation de l’année 2025 se poursuit avec entre autres, la deuxième phase de d’étude pour l’aménagement de l’espace dit de « La citerne », dont la construction doit se faire l’année prochaine. C’est un projet souhaité de longue date par le GACIM qui consiste en l’aménagement de l’espace en un parcours d’interprétation, de rencontres et d’échanges. Un programme en direction des scolaires et des activités culturelles continuent à se développer.

Par ailleurs le projet « Le couloir sombre de l’esclavage », qui vise à mettre en lumière une douzaine de lieux de l’histoire de la traite sur l’Île, rencontre un grand intérêt de la direction de l’Unesco au Mozambique et du Ministère de la culture et de l’éducation du Mozambique.

Il faut avant tout que le lieu ait du sens pour les communautés et les acteurs locaux et qu’ils soient impliqués dans son activité. Les questions de l’esclavage, de la mémoire sont des sujets sensibles qui relèvent de l’histoire mais aussi de l’identité et de la sensibilité de chacun.

On connaît les difficultés d’entretien des créations artistiques en lien avec la mémoire. Dernièrement, c’est l’œuvre de Migline Paroumanou, « La porte du retour » sur l’île de Gorée qui rencontre des difficultés pour financer des réparations suite à des intempéries. Comment faire pour qu’un lieu mémoriel, comme le jardin, ne tombe pas dans l’oubli?

K.K : Il faut avant tout que le lieu ait du sens pour les communautés et les acteurs locaux et qu’ils soient impliqués dans son activité. Les questions de l’esclavage, de la mémoire sont des sujets sensibles qui relèvent de l’histoire mais aussi de l’identité et de la sensibilité de chacun.

De la détermination dans ce travail de création est nécessaire mais il faut aussi faire preuve d’écoute, de respect et la compréhension des différents points de vue. Ce jardin est une aventure humaine et créative et c’est ce que je me suis donné comme fil rouge et partagé avec les amis et interlocuteurs du lieu pour veiller au renforcement et au développement du lieu.

Enfin le jardin de la mémoire est ouvert aux associations et aux Réunionnais qui souhaitent le visiter. Nous pouvons aussi travailler à des initiatives culturelles voire sportives – le moring – ou de tourisme culturel dans l’esprit du lieu.

Le projet de « porte » de Migline Paroumanou est le projet d’une artiste de talent et il faut espérer que Migline trouve l’écoute et les soutiens nécessaires au Sénégal pour la rénovation et la viabilité de son œuvre.

Olivier Ceccaldi