Kel kantité larzan la bezwin pou viv ? Comment chérir la vie quand son coût est insupportable pour 60% de la population ? Tels furent les sujets de débat de l’émission Alé di Partou pendant laquelle les chiffres se sont confrontés aux souffrances.

L’émission Alé di partou du 29 août, sur Radio Sud Plus et Parallèle Sud, a consacré deux heures à un sujet qui traverse toute la société réunionnaise : le coût de la vie. Les mots méritent qu’on s’y arrête. Les animateurs Olivier Mussard et Nini des Bilimbies ouvrent ainsi le débat : « On n’est pas trop d’accord sur ce mot-là de vie chère. Parce que pour nous la vie n’est pas chère, on doit chérir la vie. On n’a pas de pouvoir dans l’achat, on n’a une dépendance dans l’achat. »

Autour de la table : l’économiste Philippe Fabing, les représentants du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes et de l’océan Indien (RPPRAC-OI), Séverine Rahout et Clarisse Cordon, le vice-président de l’Observatoire des prix, des marges et des revenus, Jocelyn Cavillot et Gérard Yeselnick, ancien fonctionnaire de la répression des fraudes qui vient de proposer une loi contre la vie chère.

Tous ont dressé un constat sévère : malgré les rapports officiels et les dispositifs existants, la cherté des prix reste insoutenable pour une majorité de ménages. Des revenus trop bas pour des prix trop hauts. Le diagnostic est vite posé : « 40 % de la population vit avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté de 800 €. Avec des salaires bien plus faibles qu’en métropole et des prix plus élevés. », pose Jocelyn Cavillot.

« Nou té mizèr mé nou té pa maléré ».

Séverine Rahout

« Quand vous prenez les 20 % les plus riches à la Réunion, ils ont le même pouvoir d’achat que les 20 % les plus riches en province en France. Les 20 % suivants ont en gros 15 % de pouvoir d’achat au moins. Essentiellement, c’est l’écart de coût de la vie. Les 60 % qui suivent sont des ménages qui vivent avec un revenu qui est de l’ordre de 35 à 40 % moins élevé que les 60 % les plus pauvres en province en France », précise Philippe Fabing

Séverine Rahout affirme que c’était mieux avant : « Nou té mizèr mé nou té pa maléré ». Elle explique que c’est la politique menée qui a parqué les Réunionnais dans les immeubles et détruit leur mode de vie. Un point de vue que ne partage pas Philippe Fabing qui relève quant à lui une progression constante du niveau de vie de la population jusqu’au début des années 2000 : « Dire qu’on était plus heureux, c’est oublier que beaucoup de familles vivaient dans une misère noire. »

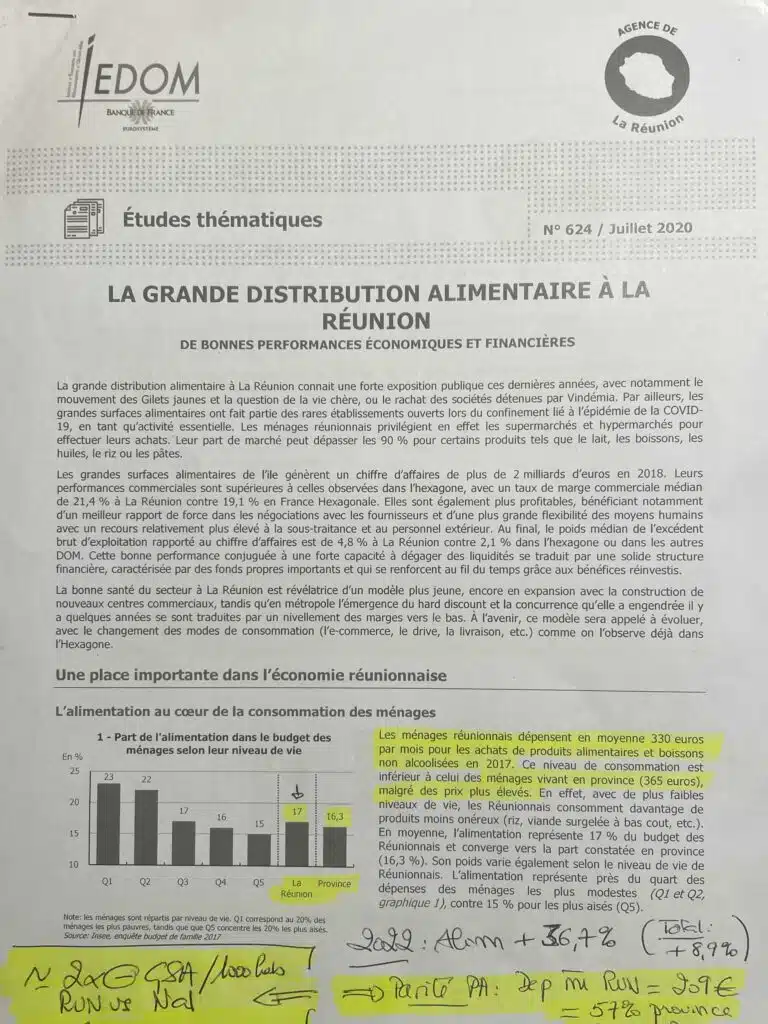

D’après les statistiques, les 20 % des familles les plus pauvres à La Réunion dépensent par mois pour vivre à peu près 1000 €. Sur les 1 000€ en moyenne, elles dépensent 250€ pour se nourrir.

Dès lors, les dispositifs pour lutter contre la vie chère comme le BQP (Bouclier qualité prix) apparaissent dérisoires. « Six familles sur 10 se nourrissent aujourd’hui à La Réunion avec moins de 2 euros par personne et par repas. L’impact du BQP sur le pouvoir d’achat des ménages en moyenne c’est entre 0,1% et 0,2%. »

« Si on avait une baguette magique et qu’on pouvait obliger la distribution réunionnaise à faire les mêmes marges qu’en métropole, le bénéfice par ménage serait de 15 € à peu près. C’est pas avec ça qu’on va changer le 2 € par personne et par repas »

Philippe Fabing

La formation des prix a été longuement discutée. Le transport maritime, souvent mis en avant, n’explique pas tout : « Le transport, c’est quelques centimes par kilo. Quand le prix double en rayon, ce n’est pas le fret qui explique l’écart. » Les marges des importateurs et distributeurs apparaissent comme un levier central : Certains constatent des marges de 100 à 200 %. Mais l’économiste et le vice-président de l’Observatoire des prix s’accordent à dire que leur effet se limiterait à 3 % des surcoûts… Le rôle de l’octroi de mer est relativisé. « L’octroi de mer représente environ 5 à 7 % du prix final, alors que les marges commerciales pèsent 30 à 40 % ».

« Si on ne change rien, la prochaine crise sociale partira de la vie chère. »

Mais les situations sont tellement disparates que ces chiffres ne convainquent pas les citoyens qui voient les positions d’abus de positions dominantes se multiplier. « Il faut arrêter de cacher la réalité derrière des moyennes. Les familles monoparentales, les retraités, les étudiants vivent des situations beaucoup plus dures que ce que disent les chiffres. »

Ils dénoncent une concentration excessive : « Trois ou quatre groupes tiennent la quasi-totalité de la distribution alimentaire », ce qui leur permet de maintenir des prix élevés sans risque de perdre leur clientèle. Pour Gérard Yeselnick, « Il faut une loi spécifique sur la concurrence dans les outre-mer. »

Alors que se profile le rendez-vous contestataire du 10 septembre, il faut se rappeler que le principal moteur du mouvement des Gilets jaunes à La Réunion était justement le coût de la vie et l’inflation. « Si on ne change rien, la prochaine crise sociale partira de la vie chère. »

Lors du mouvement des Gilets jaunes, Séverine Rahout faisait justement partie des citoyens tirés au sort pour faire la transparence sur les prix. L’expérience ne l’a pas convaincue comme en témoignent ses échanges avec le vice-président de l’OPMR. Sept ans après rien ne semble avoir vraiment changé.

Texte : Franck Cellier

Photos et vidéo : Etienne Satre

Réalisation de l’émission radio : Nini des Bilimbies et Olivier Mussard (Contribution bénévole)

Son : Roger Payet de Radio Sud Plus