LE DÉSIR ET SES COROLLAIRES : VOLUMES ET DESSINS DE CATHERINE BOYER#

« Jouissances océaniques » est l’intitulé de l’exposition des œuvres de Catherine Boyer qui se tient actuellement à la galerie Hang’art à Saint-Pierre. Cette proposition rétrospective, dont le commissariat est assuré par l’artiste Alain Noël, réunit des pièces importantes du parcours de l’artiste, issues de collections privées et publiques (Artothèque, FRAC et ville de Saint-Pierre) dans une scénographie aux couleurs vibrantes et lumineuses qui réserve quelques belles surprises, avec notamment des œuvres très récentes ! Au cœur de l’exposition : le désir et ses corollaires… depuis les premières pièces de l’artiste, métaphores d’organes sexuels tour à tour féminins et masculins, parfois hermaphrodites, marqués d’empreintes et scarifications par un geste méticuleux et répétitif, jusqu’aux dernières compositions de cheveux et bijoux d’une magnifique complexité, en passant par les séries de dessins déployant un monde graphique très élaboré, dans un foisonnement tenant à la fois du végétal et de l’animal, partageant la légèreté de réminiscences sous-marines et l’inquiétante étrangeté de papillons aux épines acérées et d’orchidées poilues, aux replis de nymphe et autres turgescences dévoilées…

Autoportrait en creux#

« J’ai touché la terre, je me suis vue. J’ai vu mon corps, mon corps phallique, ma peau scarifiée, caresses d’un jour. C’était moi, c’est moi ! Sentir, toucher cet autre moi déchire ma raison. Un jeu audacieux et sensuel s’installe, c’est mon corps que je sculpte. C’est mon corps que je sillonne »[1]

Catherine Boyer

« Cherche ton obsession ! »… cette injonction faite à Catherine Boyer par un de ses professeurs lorsqu’elle était étudiante à l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille sera pour elle un leitmotiv. C’est une période charnière, où elle apprend à lâcher ses peurs et entame un long travail d’introspection. De son enfance à la Ravine-à-Malheur dans les hauts de La Possession, dans une famille modeste, aimante et traditionnaliste, elle garde un sentiment permanent d’étrangeté, le souvenir bien ancré d’une quête perpétuelle de sens et le malaise de n’être jamais à sa place, trop à l’étroit dans un carcan d’interdits et de non-dits. Elle veut savoir. Dans l’atelier de l’école d’art, qu’elle occupe du matin au soir, elle cherche et travaille sans répit, posant le principe et les structures d’une quête qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui. « Pendant ces années d’étude, je me sens bien, à ma place » : penchée à longueur de journée sur son ouvrage, elle fabrique des milliers de perles en grès chamoté ou porcelaine. « J’ai toujours été impressionnée par les rituels : les marches sur le feu, les scarifications. Les perles, c’est moi. J’ai trouvé mon obsession »[2], dit-elle. Elle conçoit son travail comme un jeu sensuel où elle se représente « sous la forme la plus simple, en terre. Toutes les sensations doivent être perçues au regard et au toucher »[3] . Son geste inlassablement répété marque les perles d’une fine dentelle de points, de traits et de virgules : la terre est comme une peau qu’elle caresse, marque et orne avec délicatesse et sensualité. Les perles s’accumulent dans des installations d’ « amas coquillés » présentés au sol ou suspendus en semi-transparence dans des bas nylon.

Puis elle change de dimension, se lance dans la fabrication de pièces plus grandes, qui ne tiennent plus de la parure mais deviennent œufs, larves et autres fossiles gravés et ciselés, que l’artiste installe sur d’épais coussins de satin, ce qui permet d’en apprécier la lourdeur. Dans la série Empreintes de 1995, les formes organiques « parlent, dit l’artiste, de quelque chose de prévu et de précieux, des possibles inscrits dans la forme et la matière mais qu’on ne voit pas, et que je révèle »[4] . Les sculptures se déploient ensuite comme des parties d’un corps, membres informes et formes phalliques, que l’artiste installe en tension avec de la dentelle blanche, grise ou noire ou des bas résille. Installée au sol, la série Organics forms de 1996 présente des sculptures molles à géométrie variable, nonchalantes ou tendues. Sur les surfaces de faïence noire ou de grès, des lignes en taille douce dessinent des tatouages en creux, de longues stries sillonnent à la manière de squelettes de feuilles ou sinuent tels des fleuves sur une cartographie cutanée.

Ces séries de sculptures réalisées en 1995 et 1996, Amas coquillé, Empreintes et organics forms, sont révélées au public réunionnais en 1997 lors d’une exposition d’artistes fraîchement diplômés à l’Artothèque du Département. Elles portent déjà en elles les constantes de la démarche de l’artiste. « Mon travail consiste à lutter contre le déni de la chair »[5]. L’artiste se confronte à cette honte ancienne et prégnante au cours de son enfance et son adolescence, elle la désactive et l’exorcise en dépliant un espace érotique subtil et profus, nourri d’un « amour charnel pour le sujet féminin » et de la mise en tension des polarités féminin-masculin, lourd-léger, voilé-dévoilé.

Elle explore, en plus du modelage de la terre, d’autres matériaux et techniques : dessin, sculpture, vidéo, qu’elle combine dans des installations et des performances toujours orientées sur ses préoccupations premières. Un défilé des jeunes femmes portant des sous-vêtements en cire [6] et dentelle au FRAC Réunion en 1998 lors de son exposition personnelle : audace, fragilité apparente et préciosité ! Une action où l’artiste mâche des chewing-gums Hollywood à la fraise pour en modeler de minuscules et nonchalants sexes masculins et les coller sur un grand support cartonné blanc, sorte de tableau de chasse aux effluves de bonbons : gourmandise, humour, tendresse et jeu !

« J’ai mangé et digéré ma frustration, ma colère face à un sexe indécis, incapable de prendre des décisions », dit-elle. Wanted female ! avec ce slogan féministe, trait d’humeur et trait d’humour, Catherine Boyer transmute. Aussi, nulle colère, nulle révolte ne transparaissent dans ses œuvres, mais une énergie créatrice totalement consacrée à l’exploration des possibles, concentrée sur la tension du désir et sur la réparation (où re-parer permet de rendre beau), entièrement dévouée, en somme, à la célébration non pas de la dichotomie et de la dualité, mais bien de la jouissance. Non pas des états de jouissance que Saint-Augustin distingue en « jouissance coupable » et « bonne jouissance », mais la jouissance première de tout corps, comme symptôme et manifestation de la vie.

Voir et dessiner#

« Il y a une immense différence entre voir une chose sans le crayon dans la main, et la voir en la dessinant. Ou plutôt, ce sont deux choses bien différentes que l’on voit. Même l’objet le plus familier à nos yeux devient tout autre, si l’on s’applique à dessiner : on s’aperçoit qu’on l’ignorait, – qu’on ne l’avait jamais véritablement vu »

Paul Valéry[7]

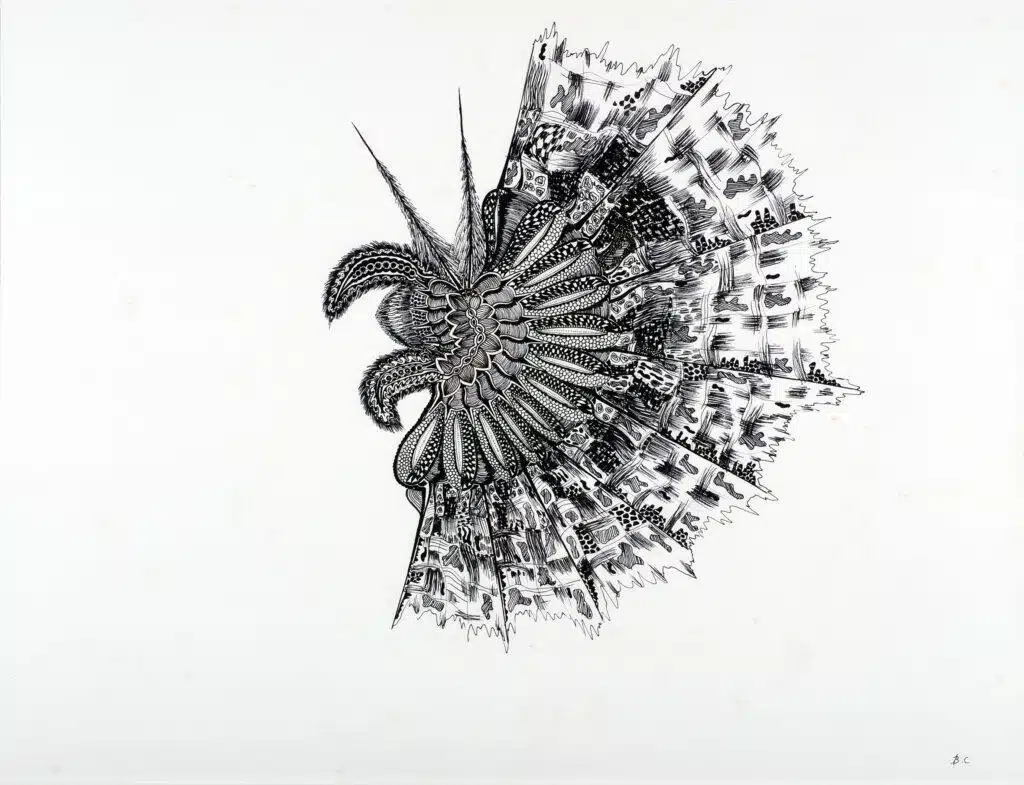

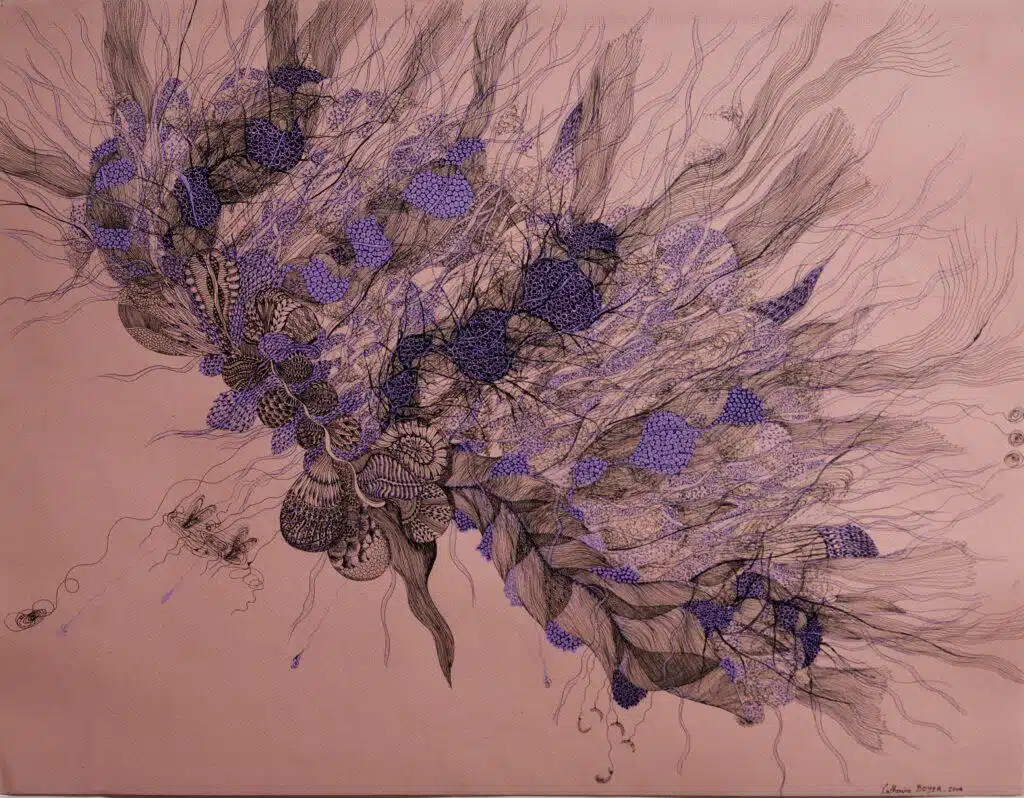

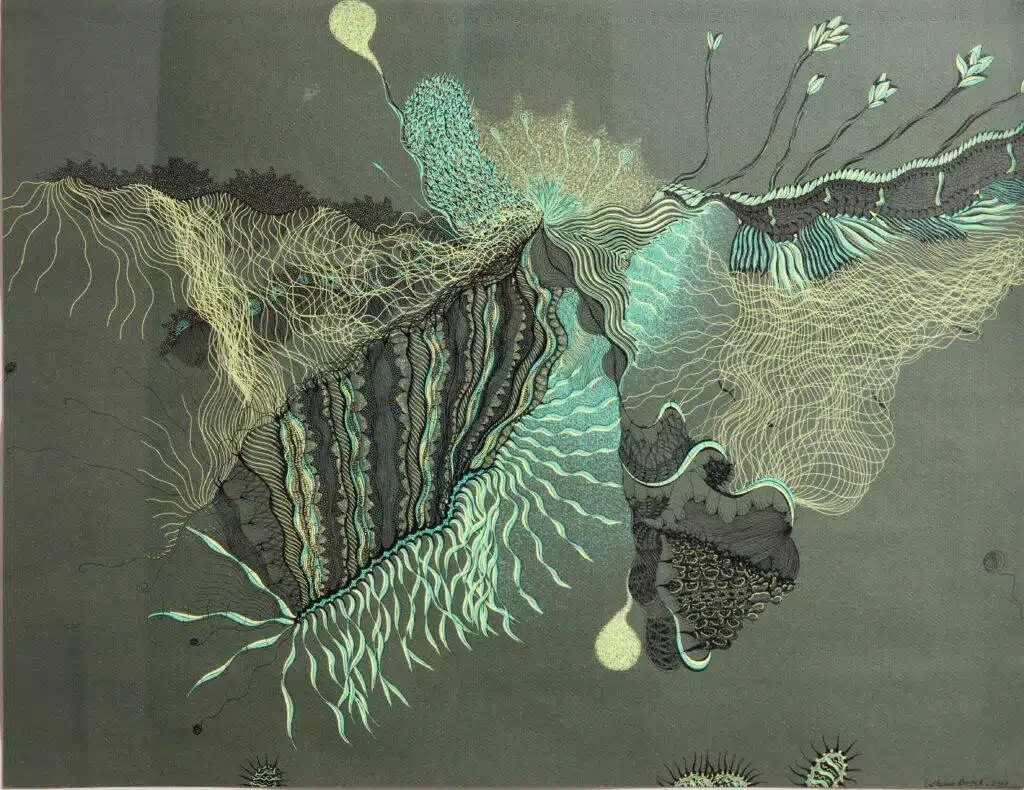

Orchidées de 2003, Papillons de 2004 à partir de chenilles, Luminescences en 2009-2010 à partir de coquillages et de méduses, ou de formes hybrides animales et florales, puis à partir de 2013 bijoux et tresses sur des formats de plus en plus grands… Les séries de dessins s’enchainent selon un mode opératoire chaque fois identique : à partir d’une forme observée ou mémorisée, elle déplie un univers de possibles variations organiques, le plus souvent érotiques et toujours d’un très grand raffinement formel. Le trait de Catherine Boyer emprunte la précision et la rigueur du dessin naturaliste. Très impressionnée par la symétrie, les débordements et la puissance créatrice présentes dans la nature, elle y voit ce qu’elle appelle « une géométrie sacrée » originelle, qui structure le vivant de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Et c’est ainsi qu’elle conçoit ses compositions : une structure de base, où son dessin reproduit les formes qu’elle perçoit, puis le stylo ou le crayon l’emportent dans un imaginaire nourri de sensations tactiles très riches et très diverses. Ses Orchidées sont hypersexualisées. La ligne devient surface texturée, muqueuses, viscosités, poils, peaux, lèvres, bourgeons et organes turgescents. « L’orchidée est hermaphrodite, mâle et femelle, elle se féconde elle-même. Je mets en valeur cette fusion entre le masculin et le féminin, je la sublime »[8] . Avec Les Papillons, elle laisse de côté pour un temps l’érotisation de ses motifs —« Je travaille à fond, puis ça s’arrête. Le flux se tarit et je passe à autre chose ». Les compositions très dynamiques, travaillées à l’encre de chine, offrent des noirs profonds, rythmés par des répétitions, consonances de points et de taches, enchevêtrement de lignes et de mouvements.

Un des mythes de l’invention de la peinture et de la sculpture pose comme acte premier un simple dessin, et ce ne serait que dans un second temps que la couleur aurait été appliquée à l’intérieur des silhouettes[9]. Tiré de l’Histoire naturelle de Pline, ce mythe s’appuie sur l’histoire de Callirrhoé de Sicyone, peintre et sculptrice, plus connue comme « la fille de Butadès » : afin de conserver une image de son amant, elle trace le contour de son profil projeté sur une paroi par la lumière de la lampe[10]. Ce mythe souligne la dimension génériquement mimétique du dessin et de la création artistique et, par ailleurs, l’élan premier est celui du désir de saisir l’image de l’amant avant qu’il ne disparaisse : c’est l’amour et le regard désirant qui déclenche l’acte de création. Profondément nostalgique, en cela qu’il se trouve lié à la perte, la disparition, l’absence. Derrida nous dit que l’art est lié à l’aveuglement, l’artiste conserve une trace, comble un vide, portant le double deuil de l’objet, mais aussi de la vision de cet objet[11]. Lire la démarche de Catherine Boyer à l’aune de ce mythe permet de renverser l’enjeu féministe et notamment la place qu’il donne à la femme. Ce n’est pas l’image de son amant que dessine Catherine Boyer. Sa quête est d’abord celle de son propre désir, à travers son propre corps et dans la nature traversée par la puissance de vie qui pulse de l’intérieur et qui transcende les genres. Son trait n’est plus là seulement pour contourner et circonscrire une forme visible, mais pour transcender et projeter sur le papier ce que l’œil ne peut appréhender. « Il y a une ligne inconsciente qui me dirige, une boussole, un fil d’Ariane ». Et la main dessine ce que son œil voit et qui n’existe pas encore dans le réel qu’elle regarde : le dessin devient la trace de ce qui n’est pas visible et que l’artiste révèle. Les possibilités d’un coquillage, d’une fleur, l’énergie de vie qu’elle perçoit en germe dans la chenille, transmettent à son geste un élan puissant et patient. « Le stylo fait éclore la chenille, et la métamorphose. Je travaille à partir de la forme de la larve, puis le dessin prend son envol ». Les Luminescences, en encre noire et stylos de couleur sur papier teinté, transportent dans un univers phosphorescent et aquatique, selon les mêmes procédés : à l’origine, les méduses, leurs propriétés électriques, leur matière translucide et leurs ondulations et in fine, leur présence étrange et féérique.

La vision qui touche…#

« La curiosité de l’enfance, l’artiste en prolonge le privilège bien au-delà des limites de cet âge. Il touche, il palpe, il suppute le poids, il mesure l’espace, il modèle la fluidité de l’air pour y préfigurer la forme, il caresse l’écorce de toute chose, et c’est du langage du toucher qu’il compose le langage de la vue. »

Henri Focillon[12]

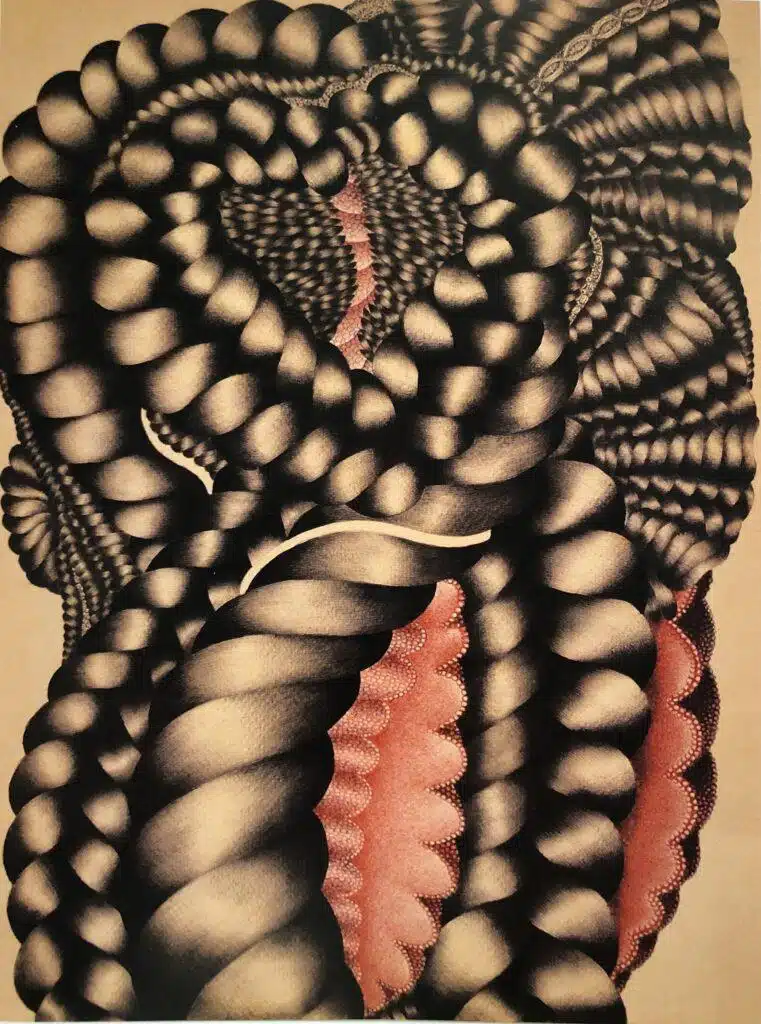

Catherine Boyer commence à dessiner des séries de cheveux en 2010, sur des petits formats d’abord (24x32cm) puis des formats de plus en plus grands : Hair (2011), Hair tresse (2013 et 2014) sont réalisés au stylo bille, feutres et crayons de couleur. Ses récentes séries, Divineariane et Magic Wick en 2021 et 2022 sont des grands formats à la mine graphite, feutres et crayons de couleur. Le motif de la tresse y est central, dans des compositions très élaborées, vues en gros plan : coiffures et parures incrustées de coquillages, étoffes et dentelles, perles et pierres précieuses, mais aussi d’objets plus quotidiens, comme des clés, ou des fleurs. Dans la toute dernière série, intitulée Magic Wick, la dimension ornementale est démultipliée, dans une exubérance baroque où les allusions érotiques restent très présentes.

Souplesse des boucles, lourdeur des tresses, satin des rubans, dureté des pierres, viscosité de la chair et des muqueuses… Catherine Boyer déplie un très large vocabulaire de textures : lisses, rugueuses, denses ou légères… Comme l’écrit Focillon dans Eloge de la main, ces qualités là ne sont pas optiques. Elles sont tactiles. « C’est entre les doigts, c’est au creux des paumes, que l’homme (ou la femme) les connut d’abord »[13] . L’œil en garde le souvenir, et les dessins de Catherine Boyer possèdent ces qualités qui relèvent du toucher et du visuel en même temps : ce que Deleuze définit comme un nouveau sens, qui serait la fonction du toucher propre à la vue. Il s’agit de l’expérience haptique qu’il considère comme un troisième œil, qui permet de percevoir des « énoncés tactiles » et de saisir « ce fait pictural venu de la main »[14]. Comme certaines œuvres de dessin contemporain, de Maud Boulet, Min Jung-Yeon, Kate Atkin par exemple, le travail de Catherine Boyer offre cette expérience particulière du regard haptique. La finesse des lignes, la profusion des détails, l’extrême précision dans l’exécution, la diversité des textures piègent le regard, qui doit se rapprocher et prendre son temps pour saisir cette « tactilité » : « plus on s’attarde plus on s’approche et plus on est susceptible de « toucher avec les yeux » le dessin, se mettre dans la même posture que le dessinateur qui l’a produit. L’œil dans sa manière de voir peut dès lors trouver cette vision haptique, en s’approchant tant et si bien qu’il est presque en contact avec le support »[15].

Le « tact intérieur »… retour à soi#

« Adolescente, avec mes sœurs, nous tressions nos cheveux. Au bout des tresses, les coquillages percés donnaient du poids et de la tenue à l’ensemble de la chevelure. Nous étions très fières de ces parures, déjà conscientes de notre potentiel de séduction »[16] . Tresses, perles et mèches magiques (Magic wick)… Comme l’écrit Aude–Emmanuelle Hoareau[17], « La symbolique de la coiffure est très présente au sein des populations indiaocéaniques. Cette symbolique touche aussi bien à la structuration de la vie sociale qu’au sens de l’existence. La chevelure peut être symbole de la nature divine de certains êtres, du mystère de la beauté, du pouvoir de la séduction ». La coiffure est, dit-elle, une expérience de soi et de l’altérité « qui se manifeste comme le pivot de nombreuses interactions. Elle se crée, se donne à voir, se dégrade un peu dans le temps. Elle se renouvelle aussi, épousant le rythme de la vie qui passe et se métamorphose. Accolée au vivant et tributaire de ses respirations, elle détient un type de réalité spécifique qui produit des effets sur les sociétés, tout en étant un miroir de celles-ci ». A Madagascar par exemple, les femmes portent dans leurs cheveux des pièces d’argent (hasina) et autres pièces de monnaie, des anneaux d’argent, des perles en pierre semi-précieuses et en verre, « glissées entre les nattes ou pendantes au bout des tresses. Elles sont signe de sacralité » explique Bako Rasoarifetra : « les plus remarquables sont les bandeaux des femmes Tanala appelés masoampelal (qui signifie : qui rend belles les femmes), constitués de plusieurs rangées de perles blanches. Choisies selon leurs vertus (pouvoir, longue vie, santé, prospérité…) les perles sont également utilisées pour terminer les tresses »[18] . La Réunion a gardé vivantes certaines pratiques et croyances, des « rituels secrets »[19] liés à la coiffure et au traitement des cheveux de manière générale, héritage créolisé des différentes cultures qui se sont implantées sur le territoire.

Au cours des longues heures de travail, Catherine Boyer opère une plongée méditative à travers son histoire, sa culture, ses propres couches derrière le vernis social, à l’intérieur de la coquille. Elle s’efface derrière la puissance qui passe à travers sa main, et se laisse surprendre par son travail. « Les dessins me révèlent. Je me découvre dans les deux sens du terme, celui d’une mise à nu, et celui d’une plus grande connaissance de qui je suis » explique l’artiste. C’est un retour à soi perpétuel, où rien n’est laissé au hasard. « Je ne divague pas, dit-elle. Ce n’est pas un vagabondage. Quelque chose est là et je me concentre pour le saisir. Ce n’est pas une rêverie, ni une dérive… C’est un parcours de recherche, une quête de ce que ce qui est caché, et que j’entends dévoiler ».

Le rapport de l’artiste aux matériaux est intense : terre, papier et autres supports sont comme une peau qui réclame toute son attention et sa concentration. « Entre la main et l’outil commence une amitié qui n’aura pas de fin » écrit Focillon. Catherine Boyer est à l’écoute de la qualité de l’accroche de la pointe du crayon sur le support, à la rondeur du contact de la bille dans le tracé de ses motifs. Sur les très grands formats, elle travaille à plat, cachant la majeure partie de la composition pour la préserver des taches éventuelles, ce qui lui permet également de se concentrer sur de toutes petites parties dans lesquelles elles plonge littéralement en faisant abstraction de tout le reste.

Et la connection se fait, permettant un « toucher intérieur »[20] dans un retour à soi revivifiant, créateur et contemplatif.

Patricia de Bollivier

Nov. 2022

« Jouissances océaniques » de Catherine Boyer

Commissariat : Alain Noël

Galerie Hang’Art à Saint-Pierre, jusqu’au 25/02/2023.

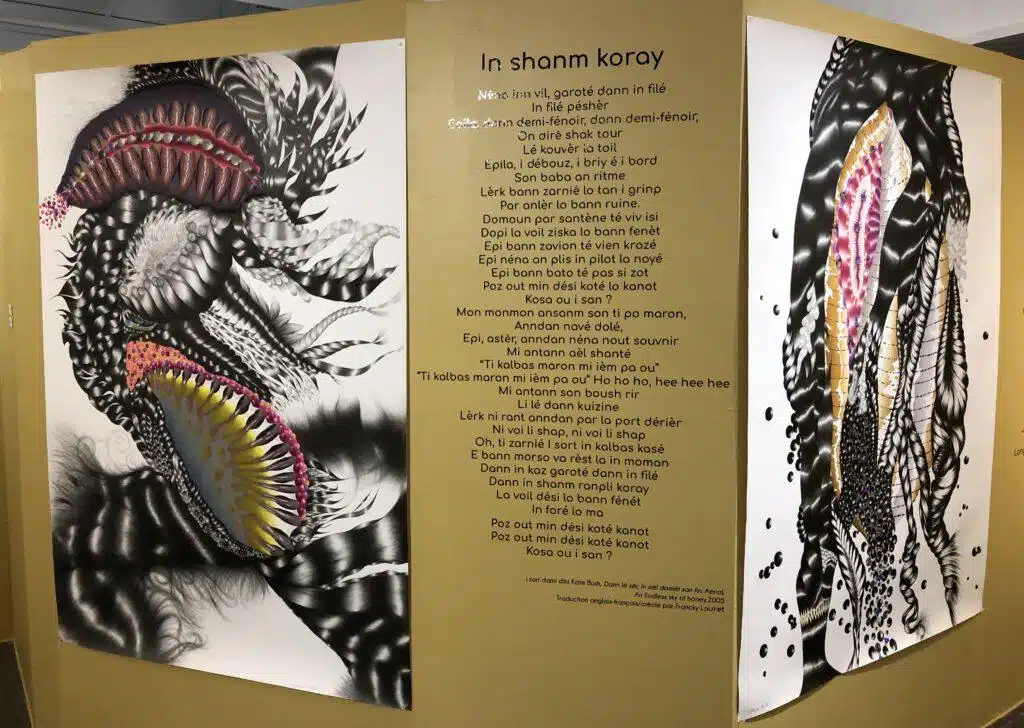

L’exposition est accompagnée d’un catalogue de 135 pages avec des textes de Sophie Hoarau, Catherine Boyer, Alain Noël, Gabriele Fois-Kaschel, Shenaz Patel, Patricia de Bollivier et une traduction en créole réunionnais d’un texte de Kate Bush par Francky Lauret.

[1] Catherine Boyer, octobre 1996, in catalogue « Toubo tounouvo », Artothèque du Département, 1997.

[2] Catherine Boyer, entretien P. de Bolllivier, La Possession, août 2022.

[3] Catherine Boyer, octobre 1996, id.

[4] Catherine Boyer, aout 2022, id.

[5] Catherine Boyer, book d’artiste.

[6] A l’intérieur des moules de ses oeuvres en terre cuite scarifiées, Catherine Boyer a déposé la cire au pinceau, sur un squelette de tulle, puis découpé les pièces pour ensuite les coudre ensemble.

[7] Paul Valéry, Degas Danse Dessin, Paris, Gallimard, 1949, p. 57.

[8] Catherine Boyer, entretien P. de Bollivier, La Possession, août 2022.

[9] « hypothèse confirmée par le fait que Pline (23-79 ap. J.-C.) précise que le nom des personnages, d’abord placé à l’intérieur des silhouettes fut, par la suite, écrit à l’extérieur lorsque celles-ci furent coloriées (Livre XXXV de l’Histoire naturelle §16) », cf. « Peinture et couleur dans le monde grec antique », http://arts.ens-lyon.fr/peintureancienne/antho/menu2/partie1/antho_m2_p1_01.htm

[10] « En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier l’art de modeler des portraits en argile ; cela se passait à Corinthe et il dut son invention à sa fille, qui était amoureuse d’un jeune homme ; celui-ci partant pour l’étranger, elle entoura d’une ligne l’ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d’une lanterne ; son père appliqua l’argile sur l’esquisse, en fit un relief qu’il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l’avoir fait sécher ». traduction de JM. Croisille, Belles Lettres, 5 lignes, Peinture et couleur dans le monde grec antique http://arts.ens-lyon.fr/peintureancienne/antho/menu2/partie1/antho_m2_p1_01.htm

[11] Jacques Derrida, « Mémoires d’aveugle, L’autoportrait et autres ruines », 1990. Cf. https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0603170850.html

[12] Henri Focillon, « Eloge de la main », PUF, Paris, 1934.

[13] Henri Focillon, id., p. 106.

[14] Gilles Deleuze, « Francis Bacon, Logique de la sensation », La Différence, Paris, 1981, p.103. Cité par Maud Boulet, Dessin Haptique, relations entre voir et toucher dans le dessin, sous la direction de Pascale Borrel, Université de rennes 2, 2015, p. 77.

[15] Maud Boulet, « Dessin haptique : relations entre voir et toucher dans le dessin », s/d Pascale Borrel, Université de Rennes 2, p. 82. Cf. https://www.maudboulet.com

[16] Catherine Boyer, entretien p. de Bollivier, La Possession, août 2022.

[17] Aude-Emmanuelle Hoareau, « La coiffure, une expérience de soi et de l’altérité ? oui, et davantage encore », in in Koif, l’art de la coiffure dans l’océan indien, Le Corridor Bleu Lerka, 2017, p. 30-31.

[18] Bako Rasoarifetra, « Accessoires et ornements de coiffures traditionnelles », in « Koif, l’art de la coiffure dans l’océan Indien », Le corridor Bleu Lerka, 2017, p. 105.

[19] Aude-Emmanuelle Hoareau écrit : « Selon l’historien Prosper Eve, en Afrique, lieu de provenance d’une fraction importante des esclaves de Bourbon, les coiffures forgent l’identité. L’administration bourbonnaise du XIXe siècle demande aux maitres de présenter les cheveux de leurs esclaves, sans autre directive. Démunis, les maîtres s’en tiennent au minimum et qualifient le cheveu (frisé, crépu, noir, blanc, roux, droit, long…) sans considérer sa mise en forme esthétique, la coiffure. Cette coiffure est une forme, mais aussi un ensemble de gestes qui se transmettent de génération en génération. Les maitres n’en connaissent rien. L’acte de se coiffer constitue ainsi un rituel secret qui reconnecte l’esclave à sa terre d’origine et lui permet de garder vivants une culture et un rapport au monde ». « La Koif en transe de Christian Jalma », id. p.36-37.

[20] « L’Œil et la main : la métaphysique du toucher dans la philosophie française, de Ravaisson à Derrida », Claire Marin, Dans Les Études philosophiques, 2003/1 (n° 64), pages 99 à 112.