QUATRIÈME ÉPISODE / DE 1970 A 1981 : LE PCR AU POUVOIR#

Homme de combat depuis son plus jeune homme, Paul Verges se trouve être également un homme de pouvoir. La politique ne peut se résumer pour lui à la défense d’une idéologie. Il veut se confronter à la réalité des affaires de la cité.

Privé de mandats électifs dans les années 1960, Paul Vergès voit dans sa victoire à l’élection municipale du Port en mars 1971 un tournant dans sa vie politique. Il réfléchit, il étudie pour bâtir «sa ville » sur la plaine des Galets. Le joueur d’échecs, son jeu préféré, devient aménageur et il voudrait que l’on retienne cette qualité comme la principale.

Il doit désormais mener de front le combat autonomiste et le chantier portois. Et on peut penser que le savoir-faire développé par le maire-maçon influe désormais sur sa façon de mener le jeu politique. Pragmatique, tout en évitant d’apparaître comme une girouette, il fait évoluer ses choix politiques au gré des grands enjeux, au gré de « ce qui marque le siècle».

Sa plus grande habileté consiste à faire coïncider ses visions avec des manœuvres politiques plus immédiates. Il continue à défendre ardemment la revendication d’autonomie, en jouant un rôle de premier plan lors de la Convention de Morne Rouge en Martinique en août 1971. Les autonomistes obtiennent ainsi le ralliement des socialistes métropolitains à leur revendication dans le cadre du programme, et divisent les socialistes réunionnais parmi lesquels Albert Ramassamy qui défend les positions départementalistes et Wilfrid Bertile les positions autonomistes.

Au fil des années 1970, Paul Vergès souffle le chaud et le froid sur la question du statut. On pourrait aussi écrire que lui souffle le froid quand ses adversaires, prompts à brandir la menace du largage, soufflent le chaud. Bref, Paul Vergès salue les indépendances des îles voisines et côtoie les leaders « progressistes » malgaches, mauriciens et seychellois au sein des conférences des partis progressistes d’Afrique et des îles de l’océan Indien.

L’ambiguité de la Pravda#

Mais il différencie de plus en plus nettement son option autonomiste au sein de la France de l’aventure indépendantiste que d’aucuns essayent de confondre.

Par exemple, brandissant un communiqué publié dans la Pravda le 26 décembre 1972, Michel Debré accuse haut et fort son adversaire communiste d’avoir l’intention de prendre le pouvoir puis d’en abuser afin de « réunir en un seul torrent impétueux le Mouvement pour l’indépendance nationale et le Mouvement démocratique et ouvrier». Tout au long de la campagne électorale des législatives de mars 1973, le PCR doit contester cette traduction du russe et rappeler sa volonté de rester « en union» avec la France.

L’épouvantail indépendantiste fait gagner la droite en 1973 mais perd de son efficacité pour la présidentielle de l’année suivante puisque l’union de la gauche, donc autonomiste, retrouve une majorité absolue sur l’ensemble de l’île avec 50,46% des voix pour François Mitterrand. Pendant la campagne, Mitterrand avait délégué son fils Jean-Christophe pour animer les meetings aux côtés de Paul Vergès.

L’euphorie de 1974 est de courte durée. Le Parti socialiste, désormais dirigé par Jean-Claude Fruteau, refuse, déjà, l’union avec le PCR malgré les consignes nationales. Le PS prône la décentralisation, le PCR l’autonomie. La nuance suffit à faire la division.

Paul Vergès perd les cantonales à Saint-Pierre en 1976. La droite sort victorieuse de ces élections ainsi que des municipales de 1977 même si Paul Verges consolide son bastion portois.

L’affaire Ponama#

En 1978, le PCR connaît sa guerre des chefs la plus importante. Il y avait bien eu quelques années auparavant le retrait discret de Bruny Payet. Cette fois-ci, le clash est public… et sans pudeur.

La mémoire populaire retient que Jean-Baptiste Ponama accuse Paul Verges d’avoir eu une relation adultérine avec son épouse et qu’il aurait refusé de régler cette « affaire » devant un comité central restreint.

En conséquence, Jean-Baptiste Ponama, qui reproche également au PCR de s’éloigner de son mot d’ordre autonomiste et de faire régulièrement appel à des cadres métropolitains, se présente contre Paul Vergès aux élections législatives de 1978. Certains dirigeants du PCR entrent en dissidence et créent en août 1979 autour de Georges Sinamalé le Mouvement populaire pour la libération de La Réunion.

À cette crise interne, s’ajoutent la mésentente avec les socialistes et l’hostilité de la presse majoritairement debréiste. Le pluralisme apporté par Le Quotidien n’a alors que deux ans et Paul Verges est littéralement interdit des ondes de l’ORTF. La droite remporte les trois circonscriptions devant les candidats du PCR dont Paul Verges battu dans la deuxième circonscription par Jean Fontaine.

Amer, le socialiste Albert Ramassamy remarque dans Le Quotidien: «La propagande menée dans le département a convaincu les Réunionnais que la gauche c’était l’autonomie et la droite le maintien dans la France.»

Drapeaux tricolores et drapeaux rouges#

Dans ce contexte politique bipolaire, la tribune de l’Organisation de l’Unité africaine réunie à Dar-Es-Salam (Tanzanie) en juin 1978 offre à Paul Vergès l’occasion de ressouder son parti après « l’affaire Ponama ». Le Comité de libération de l’OUA affirme alors la nécessité de « décoloniser» La Réunion et de prendre des mesures pour « hâter son indépendance».

Face au scandale soulevé par cette déclaration, Paul Vergès précise à l’Agence France Presse que « l’intervention de l’OUA est la preuve qu’aucune mystification ne peut cacher une situation coloniale ».

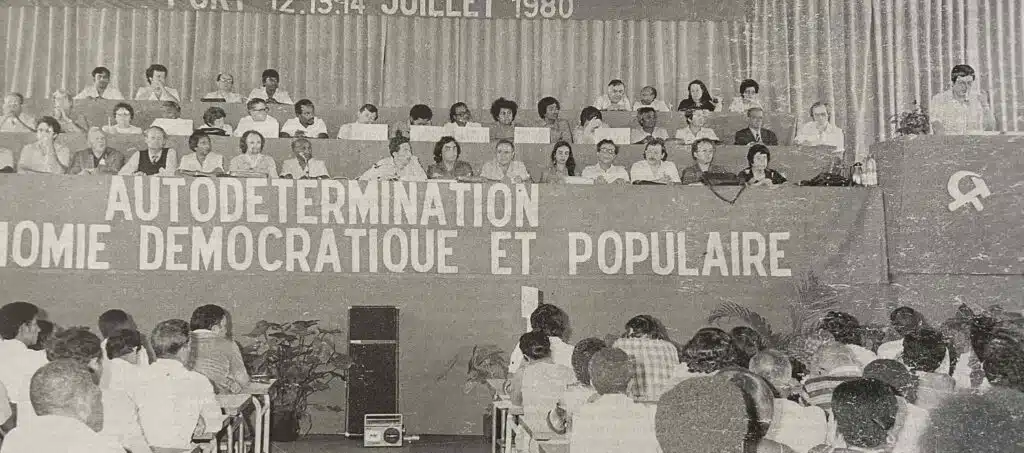

Comme à son habitude, l’habile secrétaire général du PCR se ménage une porte de sortie et rappelle que, même s’il défend le droit du peuple réunionnais à l’autodétermination, l’autonomie démocratique et populaire qu’il prône se comprend dans l’ensemble français.

C’est donc toujours sur cette voie étroite qu’il faut voir le voisinage des drapeaux tricolores et des drapeaux rouges qui dépassent des bus de supporters venus acclamer Georges Marchais lors de sa visite officielle à La Réunion du 2 au 5 avril 1979. Dès son arrivée, le secrétaire général du PCF plaide pour l’autonomie et le droit à l’autodétermination. Les « nationaux» ruent dans les brancards.

Paul Verges répond lors d’un meeting à Sainte-Suzanne: « Non au colonialisme! Non à la rupture avec la France! » L’élection européenne met alors en jeu des listes nationales. Sans nuance, Michel Debré continue d’affirmer que Moscou a imposé Paul Verges en 4e position, donc éligible, sur la liste du PCF. Le candidat réunionnais gagne son siège de député européen le 10 juin 1979. Celui que l’on présente comme un anti-européen se battra dès lors pour faire reconnaître les spécificités des régions ultrapériphériques afin que l’Europe les aide à rattraper leurs retards structurels.

Le compromis de l’assemblée unique#

La fusion du PCF et du PCR le temps de l’élection européenne se poursuit en toute logique pour la présidentielle suivante. Au premier tour, Georges Marchais devance nettement François Mitterrand avec 21,99% des suffrages contre 9,90%. Valéry Giscard d’Estaing caracole quant à lui en tête et rallie 63,17% des voix au second tour. Merci Debré… Mais l’ensemble de la gauche réunionnaise accueille, à juste titre, la victoire de Mitterrand en métropole comme une libération.

Paul Vergès, qui s’attribue le bon score mitterrandien de 1974, dépasse vite le revers électoral réunionnais de mai 1981 pour s’adapter à la nouvelle donne. Immédiatement, prenant tout le monde par surprise, comme d’habitude, il renonce au mot d’ordre d’autonomie qui décorait le fronton de tous les meetings du PCR depuis 22 ans et se rallie au 58e point du manifeste du candidat socialiste qui avait effacé le terme d’autonomie pour le remplacer par la proposition d’assemblée unique.

Flairant la tactique politicienne, ses adversaires suspectent Paul Vergès de devenir un « autonomiste masqué ». L’intéressé s’explique dans Témoignages du 30 mai : « Nous ne gardons pas par opportunisme le mot autonomie sous le coude. Nous considérons que c’est la solution idéale mais nous disons qu’avec le conditionnement des gens, les esprits ne sont pas prêts à cela et que rien ne doit être imposé aux Réunionnais. Ce sont eux qui doivent choisir et ils sont prêts à un pas en avant le 14 juin. Et ce pas en-avant qu’ils sont prêts à faire, c’est avec la proposition de loi socialiste ».

Le ralliement de mai 1981 au programme du PS ne profite cependant pas à Paul Vergès immédiatement car il perd encore l’élection législative qui suit. Et si la gauche retrouve un député réunionnais après 23 ans d’hégémonie debréiste, c’est le socialiste Wilfrid Bertile qui hérite du siège. Le 2 décembre 1982, du fait du lobby des plus farouches départementalistes, le Conseil constitutionnel retoque finalement le projet d’assemblée unique auquel s’est rallié Paul Verges.

Mais ces compromis et revers successifs annoncent des années décisives pour Paul Vergès et les communistes qui vont prendre toute leur place dans le partage de nouveaux pouvoirs locaux résultant de la décentralisation.

Franck Cellier

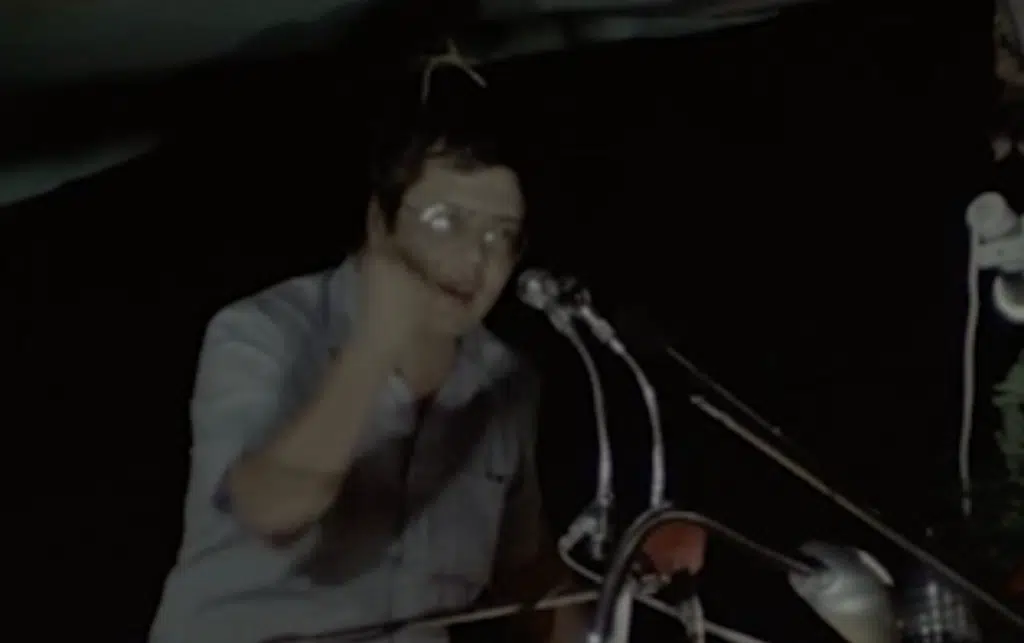

Discours de Paul Vergès en 1976#

« Chers camarades, ce quatrième congres est le point départ d’une nouvelle étape capitale dans notre lutte. L’histoire, 128 ans après l’abolition de l’esclavage, nous fixe un nouveau rendez-vous sur la terre de La Réunion. Par leur lutte incessante, les travailleurs, les planteurs, les chômeurs, les hommes, les femmes, les masses populaires les plus larges, par leurs luttes quotidiennes, dessinent déjà ce visage dont ils rêvent de La Réunion autonome demain.

« Chers camarades, au cours des années passées, au lendemain de nos victoires comme de nos échecs, certains ont eu peut-être des rêves fous ou des moments de doute. A compter de ce quatrième congrès nous savons que nous marchons fermement vers ce rêve qui a bercé nos masses populaires depuis 17 ans.

« Chers camarades, il y a de nombreux siècles des navigateurs arabes ou portugais, à l’avant de leurs voiliers, voyaient surgir de l’horizon une terre inconnue, une terre qu’ils avaient appelée l’île Morghabine ou l’île Santa Appolonia, notre Réunion d’aujourd’hui.

«Notre quatrième congrès nous presse d’aller aux masses, à nos amis, à notre peuple, pour éveiller les consciences, pour unir les hommes, les femmes et les jeunes pour aller tous ensemble à ce rendez-vous que nous pose l’Histoire.

« Chers camarades, chers amis, à l’horizon de nos combats com-muns, surgira, non pas comme aux marins il y a des siècles, une terre inconnue. Mais à l’horizon de nos combats, le pays de nos rêves et de nos sacrifices, notre Réunion libre, notre Réunion autonome, démocratique et populaire. La foule applaudit et scande: «PCR,

PCR, PCR…»

Les attentats#

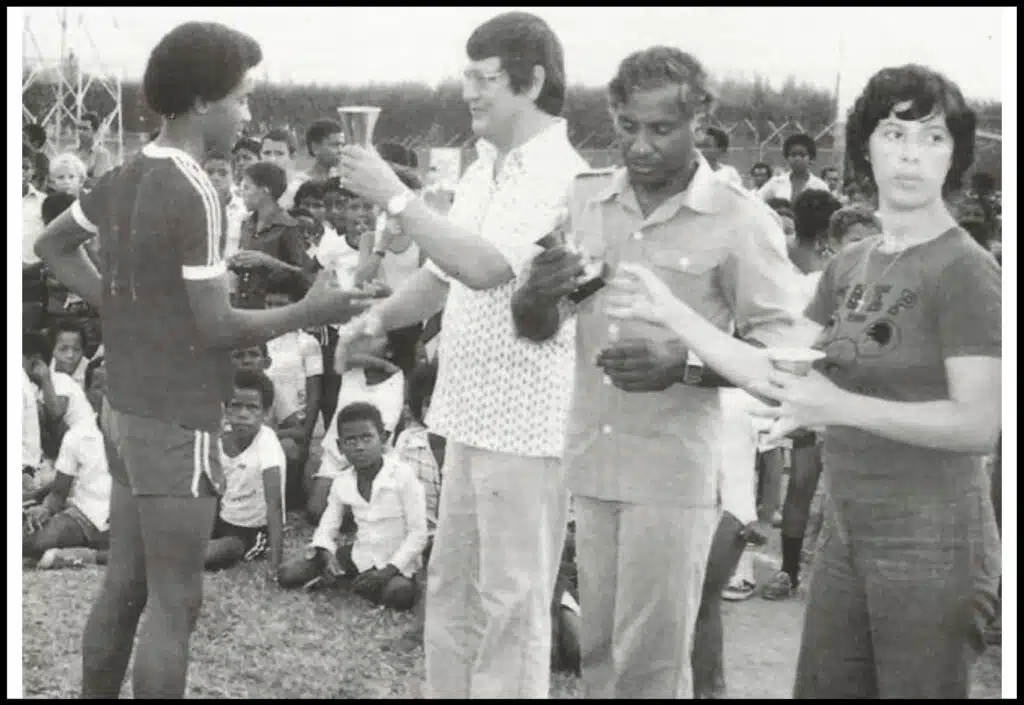

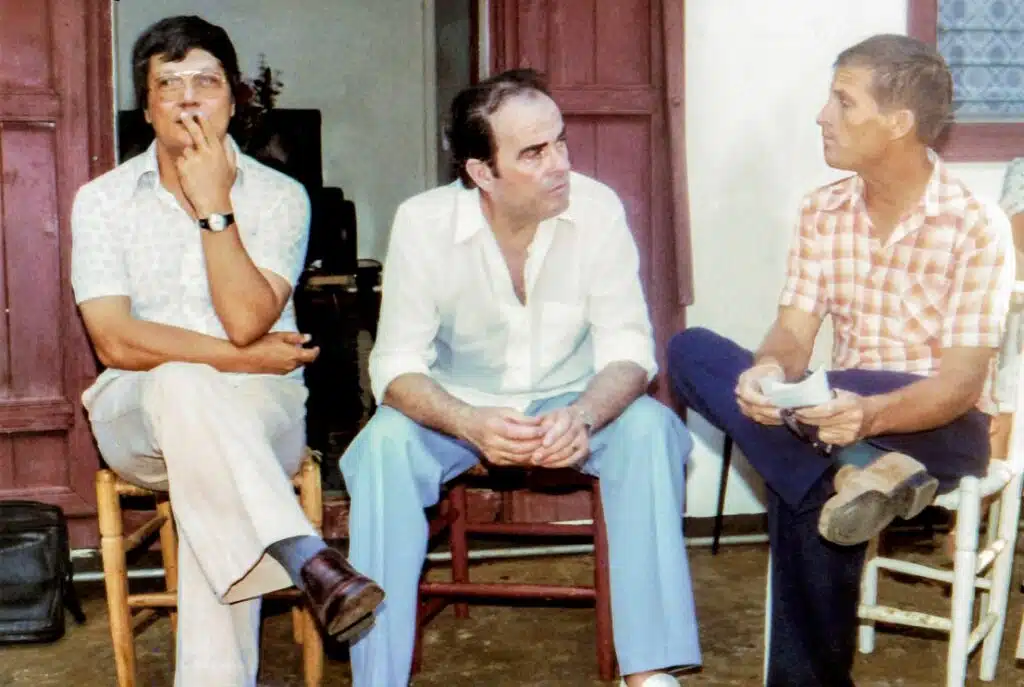

Lors de la campagne électorale de l’élection présidentielle de 1974, Jean-Christophe Mitterrand vient animer plusieurs meetings de soutien à la candidature de son père.

Paul Vergès, qui l’accompagne, raconte, dans le livre de Thierry Jean-Pierre, comment les deux hommes furent la cible d’un attentat à la Grande Ravine à Trois-Bassins: « Nous sommes allés un soir faire un meeting avec lui et au retour, au détour d’un virage serré, il y eut une explosion. Le pare-brise de notre voiture a volé en éclats et nous avons vu un type avec un fusil s’enfuir à toutes jambes.

« Nous sommes descendus de la voiture pour le poursuivre et c’est Jean-Christophe, qui n’en menait pas large, qui nous a dissuadés de continuer. Un juge d’instruction a été nommé et l’expertise balistique a montré qu’il y avait en réalité deux tireurs. Je me demande bien comment j’ai échappé à la mort ce jour-là.»

La même année, un «terroriste » amateur fait exploser le pot d’échappement de la voiture de Paul Vergès. En 1975, Paul Vergès et Paul Bérenger, leader du Mouvement militant mauricien, dénoncent une tentative d’attentat qu’aurait fomentée la CIA lors d’un déplacement aux Seychelles. « Le 30 mars, sept semaines après l’exécution du co-

lonel Ratsimandrava (ndlr : président malgache pendant six jours assassiné le 11 février 1975), un complot de la CIA pour abattre Paul Vergès », titre Témoignages.

Pour conforter cette suspicion, Paul Vergès déclare beaucoup plus tard qu’une enquête demandée par le préfet a bien confirmé qu’un agent américain était passé à La Réunion pour le photographier afin de le reconnaître le moment venu.

ENTRETIEN AVEC PAUL VERGÈS#

S’adapter et anticiper#

La politique est indissociable du fait économique et social. Paul Verges a fait de ce constat le véritable guide de sa vie.

«La grande défaite de la fraude s’est produite en 1971 lorsque nous avons conquis les municipalités de Saint-André, de La Possession, du Port, etc. Il y a donc eu les batailles politiques d’abord, mais quand vous êtes élu, il faut bien faire face aux responsabilités.

« Je devais partir d’une population de 18 000 habitants du Port où il y avait 60% de bidonvilles et anticiper par rapport aux 50 000 habitants qu’il y aura quelques décennies plus tard. C’est assez symbolique: la première délibération que je fais prendre en 1971 concernait l’aménagement urbain du Port et son avenir.

« J’ai réfléchi, j’ai étudié. On a eu un grand débat sur les cases à terre qui nous a permis de voir que sur la plus petite commune de l’île qui était un centre économique devant se développer avec la création d’un deuxième port, il fallait non pas construire des gratte-ciel mais densifier la population.

Un manguier par case#

«La ville du Port a fait plus que doubler sa surface dans la plaine des Galets tout en réservant des terrains à des activités industrielles. Et nous avons introduit l’environnement par la végétalisation de la ville avec la création du parc boisé et d’un plan d’eau.

«J’ai eu de longues discussions avec les aménageurs qui me disaient que j’étais complètement fou parce que je faisais un parc boisé au centre-ville là où le prix des terrains était en train d’augmenter considérablement. Et qui a eu raison face aux économistes?»

« Ces préoccupations n’étaient pas séparées de celles sur le niveau de vie des habitants. Les pauvres par exemple étaient privés de mangues parce que leur coût était trop élevé.

Nous avons établi un accord avec le Cirad (Centre de recherche agronomique pour le développement) et dans toutes les cases sociales nous avons planté des manguiers greffés. Les gens ont ainsi eu à leur porte les mangues José et Auguste qui leur étaient jusqu’alors refusées économiquement.

Une seule ville organisée, Le Port#

«Pour moi, la politique n’est pas quelque chose d’éthéré en dehors de tout mais quelque chose de très liée à une situation économique et sociale. Un directeur de l’Equipement a dit un jour qu’il n’y avait qu’une seule ville organisée et pensée à La Réunion, c’est Le Port. Les autres villes se sont faites au jour le jour.

«Quand il s’agissait d’éradiquer ce vaste bidonville du Coeur Saignant, eh bien je suis allé discuter avec les gens qui me disaient qu’il n’y avait que le médecin et le prêtre qui rentraient ici. Ils se demandaient comment on allait faire pour construire des rues au milieu de leur quartier…

Qu’est ce qui allait arriver a leurs pieds de zamal… Nous avons adapté le progrès aux préoccupations sociales des gens.»

Commémoration#

Non à l’oubli ! Paul Vergès aurait eu cent ans le 5 mars dernier. Pour l’heure, seul le Parti communiste réunionnais, qu’il a fondé, appelle à commémorer ce centenaire en invitant à une réflexion approfondie sur la pensée de l’ancien président de Région. Conscient de l’oubli dans lequel sombre ce siècle écoulé, Parallèle Sud réédite en plusieurs épisodes le récit de la vie de Paul Vergès de 1925 à 2016. Ces textes de Franck Cellier sont aujourd’hui introuvables dans les archives du Quotidien qui les avait publiés le 13 novembre 2016.

LES SOURCES#

Ce récit de la vie de Paul Vergès a été écrit à partir des informations que Paul Vergès lui-même ainsi que d’autres ont pu délivrer ces vingt-huit dernières années au fil de l’actualité. Mais également grâce aux travaux de journalistes, écrivains et universitaires :

- Le documentaire « Le grand échiquier » (2007) de Bernard Gouley et Christophe Debuisine ;

- « Vergès père, frères et fils. Une saga réunionnaise » (2007) de Robert Chaudenson ;

- « Le Mémorial de La Réunion » (1989) ;

- « D’une île au monde », entretiens avec Brigitte Croisier ;

- « Ban-bai, Raymond Vergès » de Chantal Lauvernier ;

- « Vergès et Vergès, de l’autre côté du miroir » (2000) de Thierry Jean-Pierre ;

- « Vergès, le maître de l’ombre » (2000) de Bernard Violet ;

- « Le syndicalisme à La Réunion de 1900 à 1958 » (1987) de Prosper Eve ;

- « La vie politique à La Réunion » (2003) d’Yvan Combeau ;

- « Michel Debré et l’île de La Réunion » (2006) de Gilles Gauvin ;

- « Réunion politique : départementalistes contre autonomistes » (2011) de Frédéric Payet.

- La rubrique « histoire » du site internet mi-aime-a-ou.com…

- En janvier 2011, Paul Vergès nous avait accordé un long entretien au cours duquel il avait retracé l’ensemble de son parcours.

- De nombreuses photos de la vie de Paul Vergès ont été collectées et publiées sur le site 7 Lames la Mer