[Exposition d’arts visuels à La Box]

« Le silence enveloppe les grands événements, le mutisme les cache ; l’un donne aux choses grandeur et majesté ; l’autre les déprécie et les dégrade. L’un marque un progrès, l’autre une régression. Le silence, disent les règles monastiques, est une grande cérémonie »[1]… « Le silence est un moment-monument » est le mot d’ordre qui réunit actuellement à La Box, une vingtaine d’oeuvres dans une exposition collective sensible, réflexive et éloquente !

Yohann Quëland de Saint-Pern, artiste plasticien et commissaire de l’exposition, convoque autour de cet énoncé treize artistes qui questionnent, à travers un corpus d’une vingtaine d’œuvres, la notion de silence dans son rapport au temps et à l’espace. « Les œuvres, explique t-il, proposent un moment de suspension, de repos, un lieu où les choses qui sont visibles disparaissent au profit d’une allégorie, d’un temps calme, introspectif.

Chaque pièce choisie questionne à sa manière des choses à la fois très personnelles proposées au public, et une conscience d’être au monde, en utilisant des objets, de la photographie, de la peinture, des dispositifs sculpturaux… L’introspection est aussi un moment de concentration, il s’agit de montrer sur quoi porte l’attention des artistes, et d’avoir un focus sur l’attention même, sur le beau, la patience, sur des gestes calmes, faits en conscience, qui sont importants mais qui ne sont pas des actions ».

Dans la mise en espace et les choix scénographiques priment les signes d’un univers quotidien et domestique : mobiliers, plancher, balustres, différentes salles dans lesquelles vont s’activer certains objets usuels chargés de sens. Une couverture, des tables et « asseoirs », un escabeau, un tapis, et par déduction un piano à queue, un rocking chair, un hamac…. Des objets et des corps d’autant plus présents qu’ils ont disparu ou n’existent pas encore.

Les artistes se font poètes de l’instant et nous disent leur relation personnelle au silence, par la main, par le corps, par des objets et des situations quotidiennes et accessibles : ou comment les gestes domestiques peuvent renvoyer à des gestes politiques, à des modalités d’être au monde engagées et poétiques.

Sous les couches de temps et de peinture

Le parcours commence par une sculpture de Magalie Grondin : en acier, de très grandes dimensions, elle représente une enveloppe ouverte d’où s’échappent quelques grains de riz. Evocation de ceux que l’on lance aux mariés pour leur porter bonheur et prospérité, mais aussi de ceux qui shant dan la vann au moment du triaj sous les doigts agiles de la grand-mère de l’artiste, à qui cette œuvre rend hommage… L’enveloppe de Magalie ne contient pas de lettre, mais raconte l’exil de sa famille, très précisément celui orchestré par le Bumidom, et la correspondance qui s’en est suivie. Elle s’ouvre sur l’amour qu’on envoie à ses enfants partis en exil, entre nouvelles que l’on se raconte, souvenirs, bien-sûr, et un peu de la terre nourricière… Elle s’ouvre sur des histoires épistolaires, qui disent et qui taisent, des histoires d’enfance, d’errance et de silences.

Plus loin, deux grandes peintures de Cristof Dènmont, de la série Purgatoire, une de 2018 et une de 2020, véritables tableaux-murs, nous absorbent dans un jeu de piste à l’intérieur des couches picturales. On y retrouve les codes de la cartographie, de l’abstraction et du paysage, que l’artiste confronte dans un lent processus de fabrication, strate après strate, et qui révèlent ce qu’il nomme « un écosysteme de signes », établi selon un principe « d’ilots et d’archipels ». Ces structures interconnectées fonctionnent dans un subtil équilibre entre le haut et le bas du tableau, sa surface et sa profondeur. Le blanc est omniprésent. « D’apparence, ils semblent dépouillés et minimalistes, explique l’artiste. En s’approchant on se rend compte que ce sont des blancs colorés, avec de fines déclinaisons : ça grouille de signes sous la surface, des signes qu’on ne voit pas au premier regard ». Et si, de manière littérale, le silence est le propre des tableaux, puisque ces derniers ne « parlent pas », les blancs colorés de Cristof Dènmont proposent un silence actif, habité, dans l’idée que le silence n’est pas un manque, ou un défaut. Pour l’artiste, « les temps de silence sont créatifs, ce sont des moments où des choses se passent, peut-être de manière moins explicite que ce qui se voit à la surface ».

La poésie des gestes furtifs

Tiéri Rivière présente une sculpture active intitulée The fountain, qui nous fait retrouver la notion d’équilibre et de chute potentielle présents habituellement dans son travail. Ici un élément nouveau : le mouvement réel, qui n’est pas juste suggéré. The fountain convoque un escabeau, augmenté d’un petit moteur électrique, et des billes qui lentement gravissent les échelons pour ensuite retomber dans un bruit mat, le long des marches… et recommencer. Assemblage improbable, où l’ascension et la chute en boucle, immortalisées par Sisyphe, sont ici investis par des objets banals, dont les billes, récurrentes dans le travail de Tiéri Rivière. « Ce qui m’intéresse au départ dans cette pièce c’est le bruit des billes qui tombent de l’escabeau.

C’est une pièce assez bruyante, qui a été adaptée pour l’exposition, avec notamment des petits carrés d’éponge. Il s’agit d’un prototype, bricolé ». Elle propose par la banalité des objets poétisés et des gestes domestiques et furtifs, « un rapport direct au monde sensible et matériel. Grimper en haut d’une échelle par exemple, c’est explorer le monde sensible », dit l’artiste, qui se définit comme un rafistoleur et dont la recherche est liée à la question de l’échec, qu’il met en scène dans des situations burlesques, récurrentes dans son travail.

Déplier un jardin

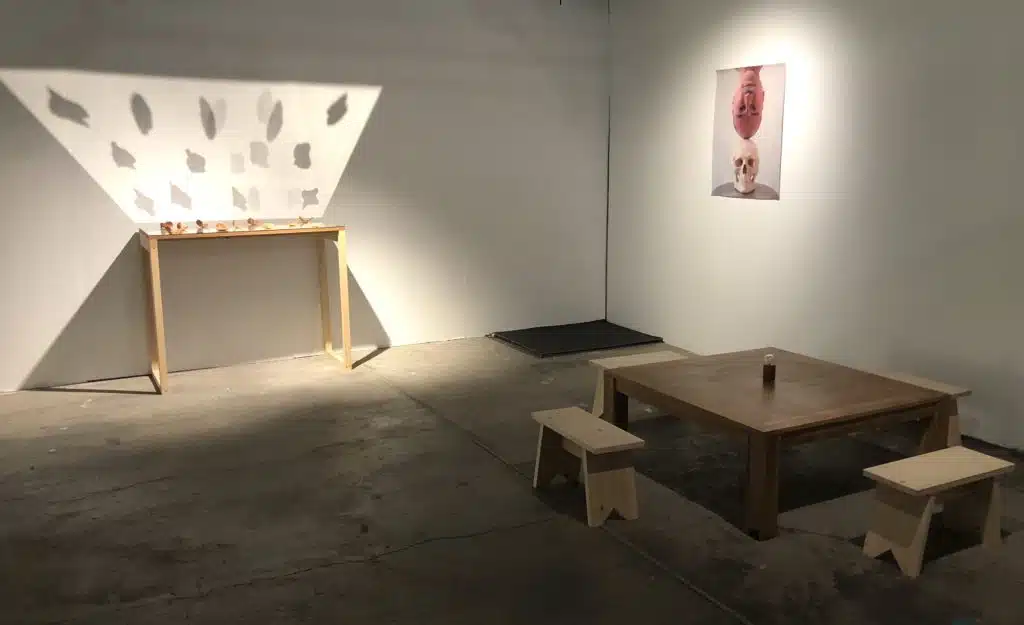

Anne Fontaine présente une variation de ce qu’elle avait proposé au Jardin botanique lors de sa résidence en 2019, à savoir une recherche sur la friche et les plantes envahissantes auxquelles on ne prête pas trop d’attention, qui poussent près des lieux habités. « La restitution, explique l’artiste, s’intitulait « Cueillir », et présentait des petites céramiques de l’empreinte de mes mains, et à l’intérieur, l’empreinte de la plante cueillie.

Ces plantes ont été récoltées sur un parcours entre mon atelier et la friche où je venais travailler ». Au jardin botanique le dispositif avait été présenté sur des meubles précieux du XIXe siècle comportant des motifs floraux qui laissent place, pour cette exposition, à un support plus simple et brut. Une plaque de miroir permet de voir l’envers des céramiques, « cela crée un objet en soi, avec le reflet, et permet également la réflexion de la lumière et la projection des ombres sur le mur, comme des motifs déployés.

Cela rejoint l’idée de déplier un jardin à partir des éléments qui constituent un jardin réel ou un paysage. Mon travail propose une prise de conscience du fait que l’on ne connaît pas ou peu les éléments qui nous entourent, c’est une manière de les isoler, comme dans un herbier ». L’herbier déployé d’Anne Fontaine offre un lien direct avec le silence, dans la mesure où la contemplation est constitutive de son travail. Il y a, dit-elle, une sorte de temporalité étirée et dans laquelle le tumulte du monde ne vient pas interférer, une temporalité sans finalité productive : « Il s’agit simplement d’être avec le vivant dans ce qu’il est, et de l’observer tel qu’il est. C’est une forme de silence ».

Des bougies à la flamme vascillante

The palmtree, production récente et proche d’un travail plus ancien d’Anne Fontaine, se présente comme une sorte d’autel, où elle a déposé entre les lueurs de deux bougies, une boite d’allumettes « palmtree ».

Sur la boite, un visuel très connoté qui figure un homme noir entre deux palmiers. « Cette boite d’allumettes m’a interpellée très fortement lors d’un séjour à Maurice il y a quelques années. Ces boites sont encore fabriquées aujourd’hui, en Suède ». L’artiste, qui a fait un travail sur la figure du Noir dans les objets du quotidien, montre dans ce dispositif un imaginaire lié à la colonisation, encore très vivace aujourd’hui, et qui paraît choquant, tant dans ce qu’elle représente que dans ses partis pris graphiques.

Les bougies à la flamme vacillante sont également présentes dans l’œuvre de Rodolphe Delaunay intitulée Le bruit. Il s’agit d’un dispositif audio, de type « home cinéma », constitué d’un espace blanc laissé pour accueillir des images mentales, et de deux bougies installées dans les enceintes. Le vacillement des flammes, en lieu et place du son, nous accorde un espace ouvert et de silence pour des projections imaginaires. Deux autres pièces de Rodolphe Delaunay déclinent le silence : une pièce intitulée La nuit, constituée d’une couette modifiée présentée au sol, et renvoyant à la forme du couvercle d’un piano à queue, que l’on ouvre afin de permettre au son de mieux s’échapper.

« La couette qui parle du repos, et le titre qui ramène à la nuit, il semble que rien ne se passe, explique le commissaire de l’exposition, mais un repos qui convoque un temps long, celui du sommeil et du rêve ». A noter la présence/absence du piano à queue dont la disparition amène un silence habité, et un clin d’œil à 4’33 de John Cage, ready made musical en trois mouvements, dont la géométrie sonore varie selon les publics et le bruit ambiant de la salle…

Un peu plus loin, la sculpture intitulée « Les lois du mouvement et du repos » s’appuie également sur une disparition : il ne reste du rocking chair que deux pièces de bois et un mouvement rendu impossible, mais néanmoins présent par la puissance d’évocation de l’œuvre, dont le silence et l’inertie offrent des images mentales persistantes et animées.

La lumière, encore, chez Jakob Gautel et Jason Karaïdros, artistes vivant et travaillant à Paris, avec la très poétique œuvre intitulée « Le détecteur d’ange », qui date de 1996. Un dispositif capable, quand on fait silence, d’ouvrir par la magie de la lumière un territoire, fragile mais tangible. Yohann Quëland a choisi de l’installer sur une table basse, munie de quatre petits bancs qui invitent à prendre un temps de repos et d’attention partagée.

« Vivre en conscience des choses fugaces et fragiles »

Quand on veut que la pièce s’allume on doit opérer un silence et une retenue. Un espace s’ouvre où le charme opère. Une apparition qui nous force à faire des minutes de silence pour que la lumière apparaisse. Fragile, elle peut disparaître aussi vite. « Cette pièce nous parle de notre capacité à mettre en place des moments d’attention, à retenir notre souffle, à vivre en conscience des choses fragiles et fugaces ». Des choses tellement fragiles qu’elles en deviennent monumentales.

Pour le commissaire de l’exposition, la figure du spectre, la présence fantomatique, la réalité de ce qui se dérobe, sont des choses qui traversent le temps de toutes façons et qui nous fascinent. Ce silence là, tel les Odes d’Horace, est « un monument plus solide que l’airain, plus haut que les royales pyramides, que ni la pluie qui ronge, ni l’Aquilon ne pourront détruire, ni l’innombrable suite des années, ni la fuite des temps »[2].

Un silence qui résiste aux facteurs de la dégradation matérielle. Le lien à la matière et le lien au spectre sont étroitement entremêlés : « Ce qui nous émeut c’est d’être devant quelque chose qui apparaît et qui, dans toute sa fragilité, nous ramène à notre condition». Cette vulnérabilité est aussi au cœur de la performance filmée intitulée Souffle, de 2020-21 où Jakob Gautel, à quelques centimètres d’une bougie, respire, immobile. Chaque respiration fait danser la flamme, qui vacille, jusqu’à extinction.

Le Sablier de Jakob Gautel, est une performance photographiée, de 2020, qui propose une image allégorique du temps qui passe, par un autoportrait en forme de vanité : avec beaucoup d’humour, et dans une position apparemment très inconfortable, l’artiste met en scène un jeu de métamorphose entre son portrait et un crâne posé sur un guéridon, dans un mouvement de vases communicants qui le ferait passer, au rythme lent du sablier, de vie à trépas.

Dans ces deux propositions, l’artiste interroge la mort, de manière très simple, en montrant la fragilité de la vie et en nous renvoyant à notre propre finitude.

La cabane au fond des bois

Johannes Deremetz, qui vit et travaille à Berlin, présente deux propositions réalisées au cours de sa récente résidence à La Box. Johannes a rencontré Yohann Quëland de Saint-Pern en 2014, alors qu’il effectuait une mobilité Erasmus à l’ESA Réunion. Il a désormais intégré le projet « de Base »[3], qui a pour objet de réunir des artistes, ingénieurs, architectes, designers autour des questions liées à la circulation de formes, de structures et de techniques dans des contextes sociétaux et géographiques différents.

Johannes présente trois petits cadres intitulés : La blague 2022, La sieste 2022, Le film 2022. Trois aphorismes qui ont un lien avec le temps, la minute, l’heure ou l’année : « Je viens de me raconter une blague. Comme je la connaissais déjà, je n’ai pas ri ». « J’ai enregistré un film avec Clint Eastwood dans lequel je n’apparais pas ». « Je suis revenu ici pour planter deux cocotiers. Dans vingt ans je reviendrai, y fixer mon hamac pour une sieste de vingt minutes ».

Ces oeuvres parlent de temporalité, explique l’artiste, mais aussi d’exclusivité, faisant notamment référence au marché de l’art. « Pour moi le marché de l’art est super exclusif. Si on exclut tout le monde, qu’est-ce qui reste, si ce n’est qu’une blague qu’on se raconte à soi-même ? … C’est aussi le côté super hermétique de l’art contemporain et la manière dont les institutions traitent les personnes ».

Johannes a aussi construit une cabane au fond du jardin de La box, dans un espace relativement sauvage en bord de précipice, qui surplombe d’impressionnants bassins éphémères de la rivière d’Abord. La cabane, en dehors de l’espace d’exposition, et qui en fait complètement partie, peut à elle seule constituer une sorte de synthèse poétique du moment monument : un espace à part, coupé du bruit et de la fureur, une suspension esthétique en pleine nature, à l’écoute de soi et de l’autre.

A proximité de la cabane, poussent les deux palmiers qu’il a plantés, destinés à accueillir à l’âge adulte un hamac pour la sieste de l’artiste. « La sieste est importante pour le travail, ainsi que l’idée de temps qui passe, l’idée que, rentré en Allemagne, je penserai aux palmiers qui poussent ici et que je peux revenir dans dix ans ou vingt ans pour faire une petite sieste. Je trouve que c’est aussi une raison d’être, l’attente, c’est le reflet de la vie. On fait quoi dans la vie, on est dans l’attente, ou l’espoir que quelque chose va arriver ou pas ».

Le silence comme ressource

En écho à l’homme qui coud l’espace blanc[4], l’artiste-commissaire écrit : « La patience d’être serait une chose que partagent les artistes exposés, avec une certaine attention à ce que Spinoza appelle « les manifestations particulières de l’Etant ».

La patience d’être serait-ce aussi comment être au monde ? Comment être au monde, ici et maintenant ? Et c’est pour ce « ici et maintenant », je pense, que ces artistes ont besoin de définir ces moments qui ouvrent devant eux le monument d’un monde, à contempler, à arpenter, puis à s’y lover.

Il y a une forme de célébration bien sûr qui accompagne tout cela, souvent discrète, de temps à autre c’est l’exaltation, mais dans tout ça, reste une énergie qui se déploie du dedans vers le dehors, d’un intime individué à l’intimé collective. Le seul projet : ouvrir les possibles au devant de soi, de nous, entre, à travers l’espace et le temps »[5].

Cette exposition fait dialoguer des univers en creux, surfaces et reliefs, autour, depuis et à travers le silence.

Le silence comme prélude d’ouverture à la révélation,

Le silence qui ouvre un passage là où le mutisme le ferme,

Le silence qui soustrait au fracas du monde, à la violence du marché et des institutions,

Le silence qui permet de se connecter à soi-même, et qui devient un refuge face au vertige de l’univers,

Et pendant que le silence absolu renvoie à la crypte et à la mort, le silence du « promeneur solitaire » est habité par « le cri des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux », ici, par le chant des ravines et des feuillages krazé par les récents cyclones…

Patricia de Bollivier

- J. Chevalier et A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, R. Laffont, 1982, p. 883.

- Horace, Odes, Carmina, III, 33. Traduit par Leconte Delisle, en 1873.

- https://www.laboxproject.com/de-base-1

- « Coudre l’espace blanc », Vidéo performance de Yohann Quëland de Saint-Pern, 2001-2004

- YQDSP, https://www.laboxproject.com/post/le-silence-est-un-moment-monument

Le silence est un moment-monument. Entrée libre. Jusqu’au 18 mars 2022. La Box, 60 rue Auguste Lacaussade. Le Tampon.

Le commissaire : Yohann Quëland de Saint-Pern

Les artistes : Rodolphe Delaunay / Cristof Dènmont / Johannes Deremetz / Anne Fontaine / Thierry Fontaine / Antonio Gallego /

Jakob Gautel / Magalie Grondin /Jason Karaïndros / Noé Nguyen / Yohann Quëland de Saint-Pern / Tiéri Rivière /Chloé Silbano /

Pour en savoir plus :

Thierry Fontaine : http://www.thierry-fontaine.org/

Antonio Gallego : http://www.editionscartonpate.com/post-posters/

Cristof Denmont : https://reseau-dda.org/en/artists/cristof-denmont/

Jakob Gautel : https://gautel.net/jakob/fr/?lang=fr/

Jason Karaïndros : https://jasonkaraindros.net/

Anne Fontaine : https://www.annefontn.com/

thierry Rivière : https://www.tieri-riviere.com/

Chloe Silbano : https://www.chloesilbano.fr/index.html/

Noe Nguyen : https://www.instagram.com/noenguyen2020/

Johannes Deremetz : https://www.deremetz.de/

Yohann Queland de Saint Pern : https://www.cnap.fr/annuaire/personne/yohann-queland-de-saint-pern/