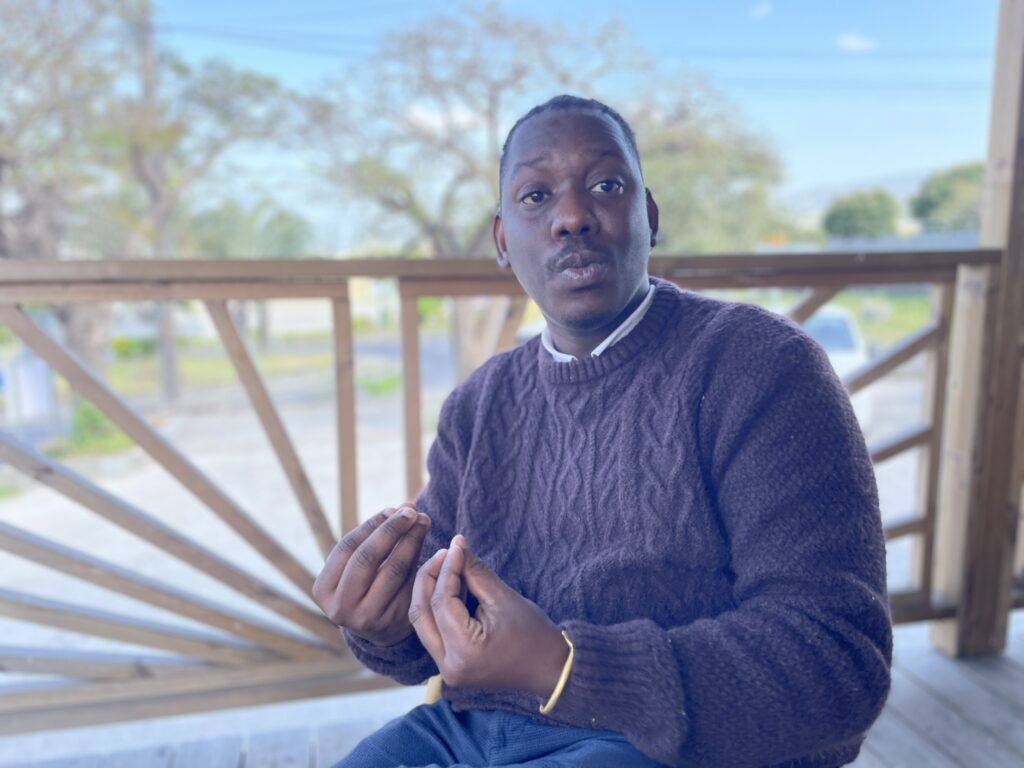

« La Question Kaf : réalités sociales et enjeux de reconnaissance », tel est le titre du mémoire de recherche de Sciences Po Rennes de Ludovic Babas. Ce jeune saint-louisien travaille aujourd’hui à Johannesburg au sein de l’ONG MINDS Africa pour promouvoir un « réseau de jeunes leaders africains qui ont envie de s’investir dans leur pays. »

Rencontre :

Kafrine, Kaf et fièr.e de l’être ! Cette assertion n’a pas toujours été évidente. Et le trouble persiste aujourd’hui. C’est en tout cas ce qu’explique Ludovic Babas dans son mémoire de fin d’études de Master Recherche et Expertise en Sciences Sociales du Politique qu’il a réalisé pour clore ses études à Sciences Po Rennes avant de rejoindre les rangs de l’ONG MINDS Africa à Johannesburg. Il aborde en effet la « Question Kaf » comme peu ont osé le faire avant lui avec une grande rigueur scientifique au-delà de son ressenti émotionnel.

En 2015, à l’âge de 14 ans, vous étiez vice-président du Conseil départemental des jeunes, signe d’une volonté précoce de s’engager. D’où vient cette motivation ?

Depuis bien avant, dès le collège en fait, j’ai été hyper intéressé par l’engagement, l’engagement des jeunes, des citoyens. La chose qui me motive, c’est d’agir pour les autres, prendre sa place dans l’espace public et faire passer des messages, pour mettre en place des projets d’intérêt général. Au sein du Conseil départemental des jeunes, nous avons mené de nombreuses actions intergénérationnelles et de solidarité auprès des plus précaires. L’une des expériences qui m’a le plus marqué reste une journée passée avec des personnes sans domicile fixe à Saint-Denis, où nous avions organisé des ateliers de coiffure et des moments d’échanges. Nous avons également porté des initiatives qui plaçaient la parole des jeunes au centre. Ces expériences ont façonné ma conscience citoyenne et nourri mon engagement politique.

J’ai décidé d’étudier la question kaf parce qu’elle est centrale à La Réunion et qu’on l’aborde trop souvent sous l’angle unique du déterminisme social.

Venons à votre mémoire. Pourquoi avez-vous voulu travailler sur la question kaf ?

En 2021, un livre m’a marqué : Kaf – Étude pluridisciplinaire de Laurent Médéa. Il mettait des mots sur des réalités que je voyais. En master, j’ai décidé d’étudier la question kaf parce qu’elle est centrale à La Réunion et qu’on l’aborde trop souvent sous l’angle unique du déterminisme social. Moi, je demande : quelle part de liberté ont les individus pour s’émanciper et co-construire une émancipation collective ? Depuis plus de quarante ans, la question kaf est étudiée et portée à la fois par des chercheurs, des sociologues et des associations à La Réunion. Pourquoi n’y a-t-il pas de politique publique autour d’elle ?

Comment avez-vous travaillé ?

J’ai rencontré plus de 40 personnes : des personnes de la société civile qui vivent à la Réunion, des acteurs associatifs et les membres des institutions (Région, Département, mairies). J’ai mobilisé la sociologie des mouvements sociaux et des problèmes publics. Mon mémoire s’est structuré en trois temps : Qu’est-ce que la question kaf en 2025 ? Comment les associations kaf la construisent aujourd’hui ? Quel rapport les institutions publiques entretiennent avec ce sujet ?

Médéa, Labache, Mayoka, Jonas…#

Vous vous inscrivez dans une continuité d’auteurs ?

Oui. Laurent Médéa, Lucette Labache, Paul Mayoka, mon directeur de mémoire, qui a écrit dès 1996 sur la Question Kaf. Je me situe dans cette filiation, en m’appuyant sur leurs travaux pour aller plus loin. J’ai également lu Younous Jonas (Le subconscient kaf), qui aborde la question en psychologie.

Comment expliquez-vous qu’il n’y ait pas de politique publique sur la Question Kaf ?

Le problème, c’est qu’il n’est pas structuré collectivement. Les associations kaf travaillent chacune sur un aspect — mémoire, maloya, toponymie, entrepreneuriat… — mais sans réelle unité. À cela s’ajoute une forte méfiance : peur de récupération politique, peur d’être instrumentalisé, peur d’agir ensemble. Quand on consacre 90 % de son énergie à se protéger d’une menace potentielle et seulement 10 % à construire la cause que l’on veut défendre, il est logique qu’au final le collectif apparaisse fragmenté et limité par ses propres peurs.

La notion de « race » a été exclue de la constitution française. Comment l’abordez-vous ?

La question kaf va au-delà de la question « raciale ». C’est d’abord une question qui vise reconnaître l’impact de l’histoire coloniale et esclavagiste à La Réunion sur les populations Kaf/Kafrine aujourd’hui. Quand on a été dans un groupe marginalisé, comment se positionner dans l’espace public après des traumatismes transgénérationnels ? La façon de regarder le monde social aujourd’hui, est un construit social. Par exemple, lorsqu’on me dit : « Ne partage pas ton projet, on risque de te nuire », cela traduit une méfiance profondément ancrée. Ce type de perception, façonnée par des traumatismes transgénérationnels, limite encore aujourd’hui la confiance en soi et la capacité à se projeter. Elle agit sur des choix très concrets : se sentir — ou non — légitime à postuler à un poste, à occuper l’espace public, à y contribuer pleinement.

La question kaf est là pour remettre au centre la parole et les capacités d’agir des personnes et des collectifs

Qui est Kaf ? Quelle est la définition que vous retenez ?

J’ai défini l’individu Kaf comme toute personne se reconnaissant ayant des ancêtres ’esclaves ou engagés originaire du continent africain à La Réunion. Le métissage n’enlève rien. Ce n’est pas une question d’exclusion, mais de collectif. On m’a posé la question pendant mon mémoire : est-ce que la question kaf est une question anti-républicaine ? Non, la question kaf est profondément républicaine : elle s’inscrit dans la devise « Liberté, Égalité, Fraternité », en interrogeant l’égalité réelle de chacune et de chacun d’avoir d’accès à ses aspirations. Trop de personnes se tiennent encore en marge de l’espace public faute de se sentir légitimes à y prendre la parole ou de savoir quels sont les outils pour construire son épanouissement. Or la question kaf est là pour remettre au centre la parole et les capacités d’agir des personnes et des collectifs.

Question de vocabulaire : Pourquoi « Kaf » plutôt que « Noir » ou « Afro-descendant » ?

Dans une méthode sociologie, je pars de l’auto-définition, les individus interrogés se définissent eux-mêmes. Beaucoup se disent Kaf, Kafrine. Le mot porte un message fort : un passage du stigmate à l’émancipation, de l’assignation au choix de construire un mot qui porte un désir ardent d’émancipation. La question kaf est réunionnaise mais aussi universelle : elle montre l’hybridation des identités, et surtout comment des Réunionnais·es ont pu dépasser les antagonismes imposés pour construire des réponses nouvelles. On peut être catholique et malbar, kaf et métissé chinois/malbar… Être Réunionnais, c’est finalement accepter ses identités multiples.

Mazynasyon pour transformer le rêve en action#

Comment une politique publique peut-elle réparer les inégalités constatées ?

La réparation ne peut pas se limiter à une dimension financière. La première étape, c’est la reconnaissance : nommer un problème, c’est déjà le reconnaître. Mais cela doit aller plus loin. Une politique publique n’a pas seulement pour rôle de compenser, elle sert à transformer les comportements, à changer les regards sociaux, à renforcer les capacités individuelles et collectives. C’est en ce sens que la question kaf doit être abordée : en co-construisant les réponses avec les associations kaf qui travaillent déjà sur le terrain, avec les chercheurs qui éclairent ces réalités, et avec l’ensemble de la société civile.

Mais on ne peut pas se contenter d’attendre qu’on fasse pour nous. En septembre 2024, j’ai fondé Mazynasyon, qui signifie le « rêve » en créole réunionnais. L’idée est simple : transformer le rêve en action. Mazynasyon, c’est ma manière d’agir pour l’intérêt général, d’incarner ce passage du constat à l’engagement, et de montrer que chacun peut contribuer à bâtir un avenir commun.

Il y deux axes : la coopération régionale au travers des citoyens ; et le dialogue pour la paix entre communautés réunionnaises, en mettant la parole au centre.

J’ai aussi été inspiré par des initiatives comme celle d’Aimée Diagne, avec Gayar Expertise, qui promeut l’entrepreneuriat Kafrine. Ou encore le Kabar Défilé de Kaf Marron. Ces projets montrent qu’on peut élargir le champ dans l’économie, dans la musique…

On évoque souvent le vivre-ensemble comme s’il allait de soi, alors qu’en réalité certaines communautés en restent encore à l’écart.

Le chanteur Danyèl Waro, défenseur de la créolité et de la batarsité, redoute les replis communautaires, les « pur l’Inde » ou « pur l’Afrique ». Est-ce un risque ?

Au contraire, pour moi, la priorité, c’est l’unification et l’émancipation collective : unir les forces, partager les savoirs, multiplier les initiatives, mieux mobiliser les réseaux. On évoque souvent le vivre-ensemble comme s’il allait de soi, alors qu’en réalité certaines communautés en restent encore à l’écart. L’enjeu, c’est de faire en sorte que ce vivre-ensemble devienne une expérience réelle et partagée, à travers un processus de reconnaissance des blessures du passé, pour construire une intégration et une unité à La Réunion qui n’effacent pas les complexités de chacune et chacun.

Les discours du « suprémaciste noir », Kemi Séba, déjà condamné pour incitation à la haine raciale, ne brouillent-ils pas le vôtre ?

C’est une question qu’on me pose souvent. La comparaison est trompeuse. La question kaf n’est pas un discours de rejet ou de suprématie, c’est une démarche de reconnaissance et d’émancipation collective. Elle vise à comprendre comment l’histoire coloniale et esclavagiste continue d’influencer nos vies aujourd’hui, et à construire des réponses collectives pour que chacun puisse trouver sa place. Là où certains prônent l’opposition, je crois au dialogue, à la co-construction et à la capacité d’unir les forces. C’est pourquoi je travaille avec les associations, les chercheurs, mais aussi avec les institutions publiques et la société civile : parce que la transformation ne peut être que collective.

Dans la question kaf, comment peut-on considérer le Comorien, le Mahorais, le Malgache ?

La question kaf invite aussi à réfléchir à la manière dont nous considérons les Comoriens, Mahorais ou Malgaches à La Réunion. J’ai entendu de nombreux récits de stéréotypes et de discriminations vécues : on dévalorise l’autre, et en réalité, on se dévalorise soi-même, en oubliant nos ancêtres communs. À l’école, il m’est arrivé d’être traité de « pès komor ». Ce déplacement du stigmate est frappant : ce qui visait hier les jeunes Kaf se reporte aujourd’hui sur les Comoriens ou les Mahorais. C’est le signe que le passé colonial et esclavagiste n’a pas été pleinement digéré, et que nos identités restent traversées par ces blessures. Reconnaître cela, c’est une étape essentielle pour construire des relations plus justes et une société réunionnaise qui assume la diversité de ses racines.

Pourquoi si peu de coopérations avec l’Afrique ou les îles voisines ?

Plusieurs enjeux expliquent cette situation. Le premier est administratif : il est plus simple pour La Réunion de coopérer avec la France hexagonale et l’Europe, puisque nous faisons partie de cet ensemble institutionnel. Mais l’histoire a aussi façonné des peurs et des manières de regarder le monde social : trop souvent, l’Afrique est encore perçue uniquement à travers le prisme de la pauvreté, comme si ces pays n’avaient rien à nous apporter. Or, c’est tout l’inverse. J’en fais l’expérience avec Minds Africa et mes activités sur le continent : je vois des jeunes animés d’une soif immense de réussir, d’innover, de construire le progrès. À nous maintenant de créer des coopérations réelles avec eux, sinon nous risquons de passer à côté d’une opportunité historique.

Émancipation collective#

Votre travail vous a-t-il bousculé ? Avez-vous le sentiment que la question kaf évolue ?

Oui, plusieurs choses m’ont choqué, c’est lourd : traumas, pleurs, violences familiales, racisme, assignation à la couleur de peau. Quand les gens pleuraient, je pleurais également car, quand je parle de la question kaf, je parle aussi de moi. Oui, il y a une évolution : une parole plus libre, surtout chez les jeunes. La question kaf est épineuse et parfois lourde mais épanouissante : quand on en parle, on s’émancipe collectivement, on construit autour de la liberté et des capacités d’agir.

Parlons un peu de vous. Quel a été votre parcours et les difficultés qu’il a fallu surmonter ?

Je viens de Saint-Louis, d’un quartier prioritaire de la commune. Ma voie d’émancipation, c’est l’école. J’ai parfois ressenti un complexe d’infériorité, l’impression de ne pas être à ma place mais j’ai su aller au delà de ces complexes. À Sciences Po ou à Minds Africa, j’ai été amené à être dans des espaces qui ne m’étaient pas nécessairement destinés. J’ai appris à nommer ce qui me freinait, sortir de ma zone de confort, contacter des personnes, créer des opportunités. Des portes se ferment, d’autres s’ouvrent : il faut être persévérant.

Un projet politique pour vous ?

Ce n’est pas ma priorité actuellement. Mon projet, c’est former des jeunes qui souhaitent s’investir dans l’espace public, y compris au sein des institutions à La Réunion, dans l’océan Indien et en Afrique.

Un mot de conclusion ?

Que chaque Réunionnais·e prenne conscience de son pouvoir d’agir et investisse son quartier, sa ville, son île. Changeons notre regard sur nous-mêmes pour libérer notre pouvoir d’agir, ensemble.

Entretien : Franck Cellier