LA KAZ PAPA : DÉMOLITION PROGRAMMÉE#

Parcours d’immigration en quête du continent rêvé ou de la protection de la « mère-patrie », nourri de l’espoir d’un avenir meilleur… Traversée des illusions et chute dans le réel brutal. Commence alors la lancinante litanie de l’exil, de l’excentration de soi et de l’arrachement, des tentatives cent fois renouvelées de donner un sens à l’espace et au temps qui creusent le gouffre entre l’exilé et son royaume originel… « Tu travailleras loin de ton nombril mon fils ! »1. La proposition dialoguée entre le travail de Magalie Grondin et celui de Goddy Leye souhaite explorer la complexité et les paradoxes douloureux de l’exil, de l’habiter2 et de la figure paternelle : histoires intimes, cartes postales, bagages, héritages et rituels, déplacements et perte de repères, mais aussi récits superposés des petites et des grandes victoires quotidiennes, celles des luttes et celles du geste qui répare, fabrique, crée et finalement transcende des vies entières.

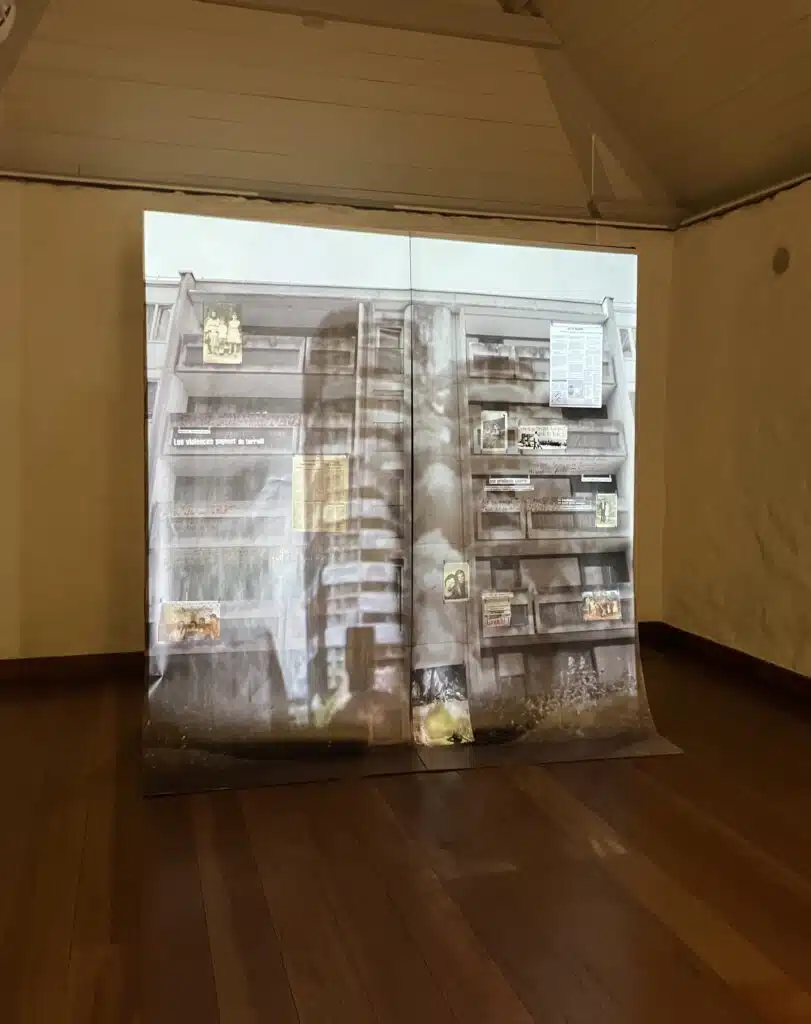

Avec l’installation « Démolition programmée », Magalie Grondin nous pose face à l’immeuble où elle a grandi, dans les Yvelines, où ses parents ont émigré dans les années 70. Contraints, comme des milliers de Réunionnais, de quitter leur île vers l’Hexagone pour trouver du travail, ils ont fui la misère économique, espérant trouver un avenir meilleur. Magalie a passé son enfance et son adolescence dans un va-et-vient entre une « vie réelle » en France et une « vie rêvée » à La Réunion, où elle se rendait régulièrement en vacances, à l’occasion des congés bonifiés de ses parents. Sur l’affiche de grand format, l’artiste a disposé collages et inscriptions : photos d’enfance, souvenirs de famille, portraits, photo de mariage côtoient slogans et banderoles. Il y a du monde aux balcons, l’immeuble semble en insurrection, et les écrits hurlent « une profonde colère », dénoncent la « Violence politique », les « Billets aller sans retour », la « politique de dénatalisation », le « génocide par substitution » … Par intermittence, des images projetées de la destruction programmée de bâtiments désaffectés provoquent le surgissement d’un monde qui s’effondre. Au premier plan : la vision désormais familière d’une foule ultra-connectée, de dos et portable à la main, en quête de contenus instagrammables.

Comme un rappel formel des décors des anciens studios photo, cette installation de Magalie Grondin accueille une mise en abîme de récits, superposant les strates des souvenirs de famille éternisés sur papier glacés, des lignes de vie arrachées des « ex-îlés », la tendresse et l’étrangeté de l’enfance hors sol, la mémoire et l’histoire politique, et les stories standardisées du chaos et des faits divers sur les réseaux sociaux…

Habiter des lambeaux de mémoire#

« En France, raconte Magalie Grondin, quand on ouvrait la porte de la maison, on entrait à La Réunion »3 : la cuisine et les odeurs, le pilon et les épices, les tissus colorés, les décors de vannerie, les posters de paysages et la musique qui faisait vivre le créole et le roulèr abolissant les distances et le temps. L’artiste recrée cet espace comme un salon d’écoute dans « La kaz papa », où elle nous invite à entrer et à prendre le temps de choisir un vinyle, de le disposer sur l’électrophone, de nous asseoir, comme à la maison. Sur l’un des disques, elle nous ouvre l’espace intimiste d’un échange entre elle et son père, une plongée dans ses souvenirs, son zèn tan4 à Moka, dans les hauts de Sainte-Marie, la kaz an pay kann5 avec un sol en terre battue et plus tard son départ pour la France. Une vie de marmay la misèr, à 8-9 ans avec des paquets de géranium ou un bac de béton sur la tête, les corvées d’eau et de bois, loin de l’école : « Trap dobwa charroye de Lo, trap dobwa charroye de Lo… Ma travay tro dur pou ryin »6. Une maman poto mitan7 qui s’occupe de la maison et de l’éducation des marmay : « Sans elle on n’aurait pas su lire du tout. Tou le monn i sort moka i koné pa lir, lèr i koné pa8 ! ». Et le départ pour la France et ses promesses, la souffrance de l’exil, la « maladie du pays », la tentative avortée de revenir dans l’île pour s’installer… et finalement la conscience douloureuse qu’ici, c’est la misère et la pauvreté, et là-bas, un travail de fonctionnaire et la possibilité de faire vivre sa famille, malgré le sentiment d’étrangeté et la nostalgie qui tenaille le cœur. « Il fallait de la force et du courage pour s’en sortir ». Comme l’écrit Alex Maillot, pour de nombreux Réunionnais exilés, l’Hexagone devenu destination de rêve et d’avenir amène également la découverte douloureuse et déceptive de « leur francité exotique »9. La mécanique de la « mobilité » était bien huilée : tout ce qui est local est à cette époque fortement déprécié à la faveur de ce qui venait de France. Et les anciens mettaient en garde : « Marmay, zot i koné pas zot doulèr ! Les trottoirs de Paris lé pa en mille feuilles et les rues en pain d’épice… »10.

La voix chaleureuse et nostalgique du père égrène le chapelet des souvenirs, entrecoupée d’extraits de « Tine Blouz », une chanson d’amour de Danyèl Waro interprétée par Magalie, qui vient, comme un refrain, rythmer la séquence et rendre plus forte encore la nostalgie.

L’exil et le royaume#

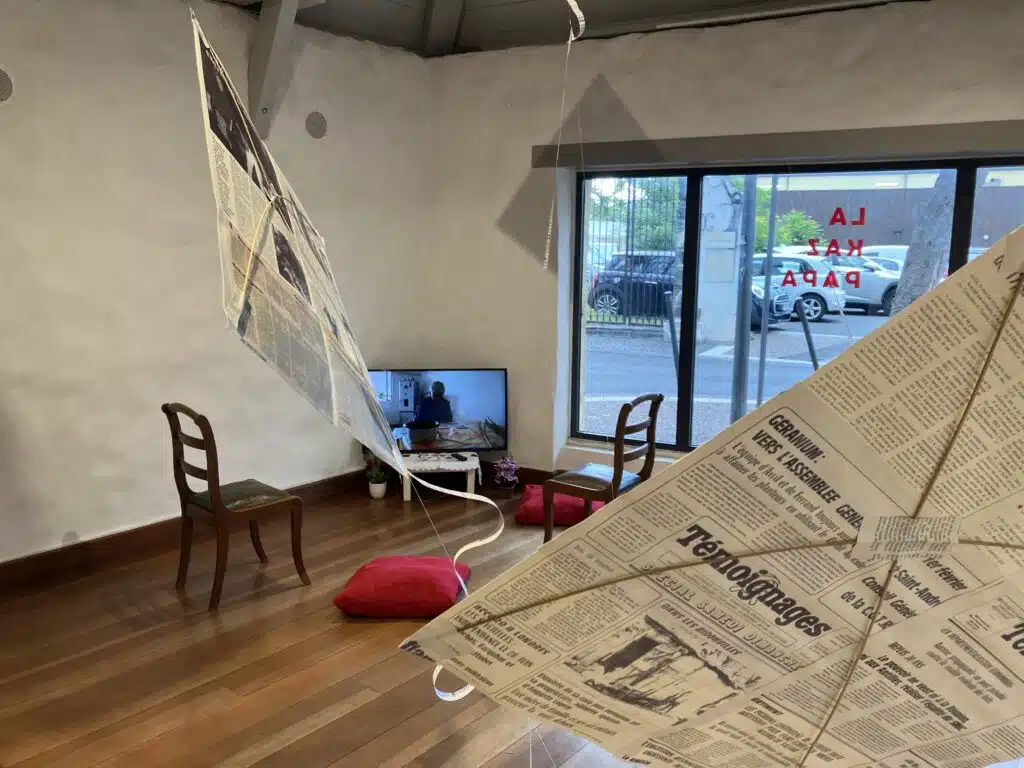

La confidence continue dans la vidéo suivante, « Papa rèv », qui montre le père attablé dans sa cuisine et concentré sur la fabrication d’un cerf-volant avec des moyens rudimentaires : du papier journal, des baguettes de feuille de coco, des grains de riz cuit en guise de colle. Comme la grande majorité des petits Réunionnais de l’époque, il confectionnait ses jouets lui-même : « Dann tan, navé pwin dot choz ! Pou Noël navé pwin riyin, riyin sé rien ! koméla na tro gapiyaz »11. Des petits gestes et des petits moyens pour mettre de la poésie et du rêve dans le quotidien, de la beauté aussi. Dans son travail, Magalie Grondin accorde de manière récurrente une attention affectueuse au bricolage inventif de l’environnement familial : tapis mendiants, avions de papier, ici les cerfs-volants, sont réinterprétés et transcendés dans des installations de grandes dimensions qui viennent au fur et à mesure compléter la cartographie de son imaginaire de l’île, de sa constellation familiale marquée par l’arrachement et l’exil, mais aussi par la fierté et la résilience.

Le papier journal utilisé pour le grand cerf-volant reproduit des archives de 1976, l’année de départ de la petite famille pour la France, et de 1992, l’année où l’artiste rentre s’installer à La Réunion. Les titres et les articles sont comme des indices semés sur sa trajectoire individuelle et familiale, amenant une autre lecture en miroir avec des évènements qui à ce moment-là ont marqué l’histoire de l’île, comme les émeutes du Chaudron en 1991.

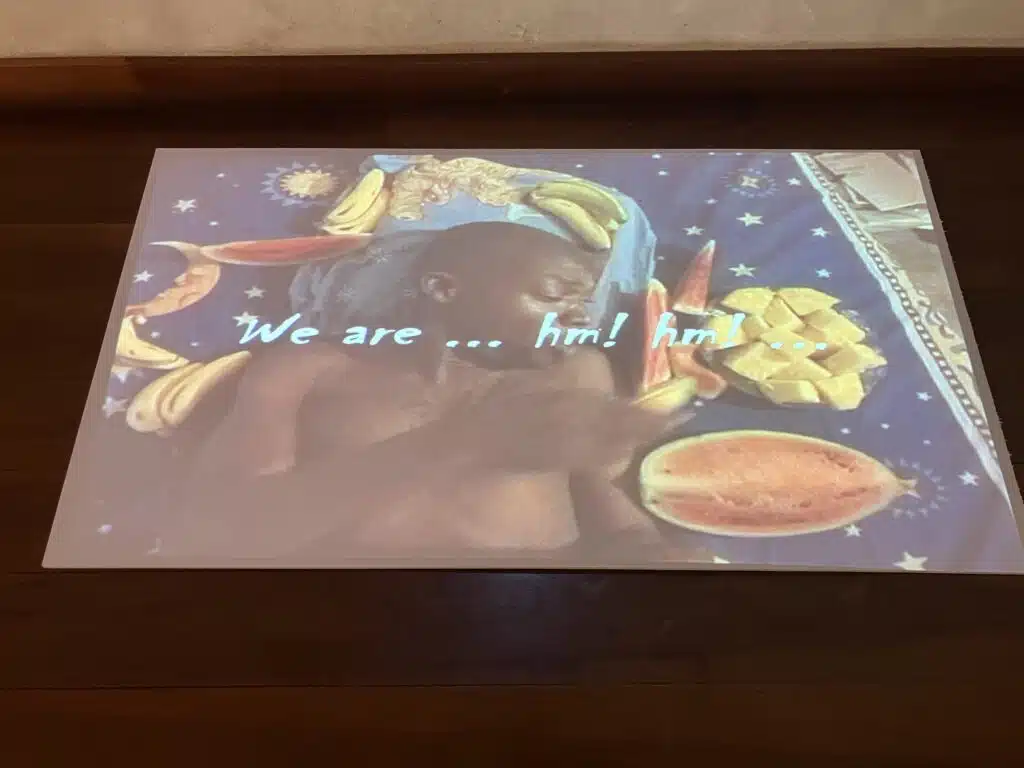

Enfin, avec la vidéo « We are the world / La Rak mon papa », Magalie Grondin propose une réinterprétation de l’œuvre éponyme de Goddy Leye (We are the world, 2006), qu’elle inscrit dans le contexte de La Réunion et de son économie sucrière. Un dialogue en vidéo à forte portée politique qui vient clôturer cette litanie de l’exil avec gravité et cynisme, et non sans humour, en mettant en scène les deux artistes qui chantent la célèbre chanson caritative de la fin du XXème siècle, l’un en dévorant goulument une multitude de fruits et l’autre en ingurgitant une pleine bouteille de rhum Charrette, allusion aux problèmes d’alcoolisme qui est l’un des fléaux de notre île à sucre. Toujours plus de cannes, toujours plus de sucre ! Toujours plus de rhum vendu à un prix dérisoire, à la portée de toutes les bourses, et notamment de celles des hommes qui, comme dit Monsieur Grondin, « restent devant la boutik juskatan ki mèr. Y a rien à faire. (…) Kan le boug i bwar, larjan i rant pa dan la kaz, dan le ménaj »12. « Héritage direct de l’esclavage, c’est encore la mère qui, de nos jours, s’occupe principalement de l’éducation dans beaucoup de familles réunionnaises : cela n’est pas sans conséquences dans la place que peut prendre le père »13. Une démolition inexorable, —programmée elle aussi ? qui contribue à la longue destitution de la figure paternelle, commencée à la période de la colonisation14, avec entre autres séquelles les violences intrafamiliales. « We are the children » dans l’attente des sauveurs ? pères de substitution, pères de la nation, Docteur Papa15, Papa Debré, Papa le maire… des « archi-pères », élus de la république, ayant « dans un climat tendu face à l’emploi le pouvoir de distribuer des contrats en fonction des besoins électoraux »16.

Les œuvres de Goddy Leye et de Magalie Grondin écoutent et donnent voix. Elles amplifient la voix des autres, et au-delà du récit personnel, affirment un être collectif et résilient. L’exposition pourrait s’appuyer sur le postulat de Rachid Benzine qui défend « la certitude que toute vie mérite un récit et que l’homme ne peut se construire sans la connaissance de son histoire »17. Il s’agit donc de rassembler les lambeaux de mémoire, coudre le tapidrozas18 des souvenirs, extirper de la brume des images de l’enfance, déshabiller les fantasmes, comprendre les rouages, réparer et reconstruire un présent, l’inscrire dans un ici et maintenant transcendé, poétique et libérateur.

Patricia de Bollivier

L’exposition se tient jusqu’au 21 février à la longère Sudel Fuma.

[1] « Tu travailleras loin de ton nombril mon fils », tribune d’Alex Maillot, Akoz Espace public, Revue des Acteurs réunionnais du Développement n°17 sur le thème des « ex-îlés », p. 8, nov. 2002.

[2] Le concept d’habiter désigne, aux yeux des géographes, « le processus de construction des individus et des sociétés par l’espace et de l’espace par l’individu, dans un rapport d’interaction voire un rapport ontologique qui les relie : nous habitons l’espace et c’est pour cela qu’il nous habite ». https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/habiter-habitant

[3] Magalie Grondin, entretien, le 20 janvier 2025.

[4] Sa jeunesse.

[5] Maison en paille de canne à sucre.

[6] « Chercher du bois, charroyer de l’eau… j’ai travaillé trop dur sans rien gagner ».

[7] Pilier du foyer.

[8] Tous ceux qui viennent de Moka ne savent pas lire, ils ne connaissent pas l’heure non plus !

[9] A. Maillot, id.

[10] A. Maillot, id.

[11] A l’époque il n’y avait pas autre chose. Pour Noël, on n’avait rien, absolument rien. De nos jours il y a trop de gaspillage.

[12] Des hommes qui restent devant la boutique jusqu’à ce qu’ils meurent. Y n’y a rien à faire. Quand le type boit, l’argent n’entre pas dans la maison, dans le ménage ». M. Grondin.

[13] Gilles Gauvin id.

[14] « Durant la période coloniale, l’enfant d’esclaves « n’appartenait pas » en premier lieu, à ses parents car il était d’abord la propriété du maître puis de la mère. Le père, dans cet environnement sociétal, est destitué de sa fonction parentale et filiative. Or ces migrants n’étaient pas tous issus d’un matriarcat culturel : en fonction de ses origines, le père pouvait avoir un rôle à jouer dans l’éducation de l’enfant : dans les sociétés africaines pré-coloniales, « c’est le père qui apprenait au garçon son métier d’homme » (Camille. F., 2008), tandis qu’à la colonisation, l’enfant apprenait le métier utile au maître. Aujourd’hui, dans beaucoup de familles, l’éducation du « marmaille », revient à la femme (matri-focalité) et le métier est appris essentiellement sur les bancs de l’école nationale ». Gilles Gauvin, M É M O I R E D E L’ E S C L AVA G E : Incidence de l’esclavage colonialiste sur la fonction paternelle à l’île de La Réunion https://www.portail-esclavage-reunion.fr/documentaires/memoire-de-l-esclavage/memoires/incidence-de-lesclavage-colonialiste-sur-la-fonction-paternelle-a-lile-de-la-reunion/

[15] Autre nom du Docteur Raymond Vergès,l’un des pères de la départementalisation aux côtés de Léon de Lepervenche, dont l’histoire est racontée par le Théâtre Vollard dans la pièce Lepervenche (créée en 1990).

[16] Gilles Gauvin, id.

[17] Rachid Benzine, « Le Silence des pères, Seuil, 2023.

[18] Ou tapimandyan : patchwork.