[ART]

A travers une semaine de workshop, les artistes questionnent le rapport à la création de savoirs, à la hiérarchisation des cultures, dans un territoire éloigné de la France métropolitaine. L’espace culturel du Tampon La Box a reçu les membres de la revue Afrikadaa venus de la région parisienne.

Les mélanges de fleurs et d’épices se déplacent en apesanteur. Bouquets capturés ou sublimés d’instants de vie passés entre les anciens territoires colonisés par la France, les îles, Paris. La Réunion. Transformés par le rhum.

« On a chacun réalisé trois bouteilles qui racontent des récits de vie chacune, des récits personnels ou collectifs », explique Elisa Courtois, une artiste réunionnaise qui participe à la semaine de workshop à l’espace culturel La Box, au Tampon. « Chacun écrit ensuite un synopsis de sa bouteille et donc de lui-même. Certains ont plus travaillé sur le contenu, qu’il soit beau ou pas, d’autres sur l’esthétique de la bouteille, sur l’étiquette. A la fin, on publiera les recettes et les textes dans un fanzine. »

Cultures valorisées

Après l’atelier rhums arrangés, les artistes créent des éditions de bouteilles. « On les met au même niveau qu’une édition livre. Pour nous, la bouteille de rhum arrangé transporte autant de savoirs qu’un livre ». Aux yeux de Yohann Quëland de Saint-Pern, artiste associé de la Box, c’est un moyen de questionner la production des savoirs, de ce qu’est une culture, « les usages, les coutumes, la cuisine, le faire en commun ». « Il existe des cultures valorisées, d’autres non », souligne-t-il, tout comme il existe des pratiques culturelles valorisées d’autres non. « On n’est pas dans l’exotisme, dans l’écriture de textes qui raconteraient une végétation vierge où l’homme et la femme viendraient se repaître », pointe l’artiste plasticien. « On combat ça, ce doudouisme des institutions réunionnaises. »

Pendant deux semaines, la Box accueille une dizaine des membres du collectif Afrikadaa, artistes à la base de la revue du même nom, basée à Paris. Des artistes de l’espace culturel tamponnais ont participé il y a un an à la dernière édition du magazine intitulée « Les révoltes silencieuses » qui faisait suite au déboulonnage dans l’espace public des statues héritées de la colonisation. L’objectif : questionner des artistes domiens sur leurs pratiques et leur travail de recherche sur des territoires extérieurs à la France traversés par une histoire commune. « On a participé en envoyant nos textes, le nôtre était un dialogue intitulé « ce qui nous tient éveillé » autour de la Box, on explique la nécessité de créer ce type de lieu », raconte Yohann Quëland de Saint-Pern.

Immergés dans l’ambiance de la Réunion

La revue Afrikadaa est centrée sur l’art contemporain. Elle se pense comme un magazine mais pas seulement. « C’est aussi un espace d’exposition pour les artistes de la communauté afro qui n’ont pas accès aux lieux d’exposition », indique Pascale Obolo, la directrice de publication d’Afrikadaa. Les artistes du collectif Afrikadaa, s’identifient notamment par leurs racines afrodescendantes, ils sont originaires de Guadeloupe, Martinique, du Cameroun, de la Guyane…

Pendant une semaine, les artistes s’immergent dans l’ambiance de la Réunion. Ils intègrent leur nouvel environnement dans leur pratique artistique. Des artistes réunionnais qui n’ont pas participé à le revue ont été invité par la Box à se joindre à l’expérience du workshop. Le point d’orgue de la semaine est « l’acte éditorial » du vendredi 30 septembre, la mise en exposition d’œuvres issues de la revue. C’est le mode d’action du collectif Afrikadaa.

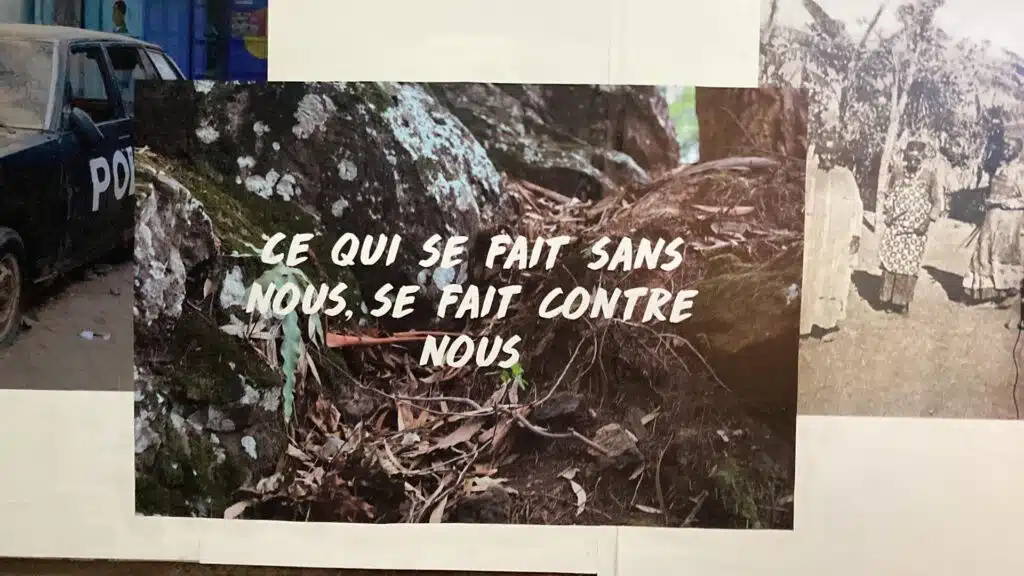

L’imaginaire de la ravine

Le lieu, la Box, se transforme par les contenus visuels, textes ou performances live, tirés de la revue. Ces contenus sont eux-mêmes transformés dans leur expression par l’exposition déjà présente dans le local de la Box et conservé en place. « On a pensé le lieu d’exposition comme une mangrove », détaille Pascale Obolo. « On y intègre des photos de ravines car la ravine ici a un peu le même imaginaire que la mangrove ailleurs. »

Pascal Obolo est commissaire d’exposition, rédactrice en chef et membre fondatrice de la revue Afrikada.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est la revue Afrikadaa ?

Créer la revue Afrikadaa était pour moi comme un acte politique. J’ai grandi avec Revue Noire, c’est une des seules revues, qui a été créée à Paris, qui parlait des artistes contemporains du continent africain. Après Revue Noire s’est arrêtée, il n’y a plus du tout eu de magazine pour parler des artistes afro-caribéens, africains ou diasporiques. En même temps, dans les magazines d’art, on parle pas beaucoup des artistes africains ou de la diaspora, pourtant ils sont là, ils créent énormément. La revue Afrikadaa, c’était un moyen de réécrire une histoire de l’art plus inclusive. De parler des artistes qui étaient invisibilisés, des artistes des minorités. C’est ce qui nous intéressait. L’objectif était aussi d’archiver une histoire de l’art afro-caribéenne et issue des minorités.

Comment concevez-vous le magazine ?

C’est une revue conceptuelle, pensée comme un espace d’exposition. Ça veut dire qu’à chaque numéro, on doit tout repenser en termes de typographie, de mise en pages et cetera. C’est comme si tu pensais une exposition. On a pensé ça parce qu’à l’époque il y avait très peu d’institutions muséales ou de centres d’art qui exposaient des artistes africains. Afrikadaa, c’est allier la théorie et la pratique. Du coup, on a mis en place un process qu’on a appelé l’acte éditorial live. L’acte éditorial live c’est penser comment exposer le contenu de la revue dans différents espaces. A chaque sortie d’un nouveau numéro, on expose le contenu de la revue dans un espace. Pour le public, c’est la possibilité de rencontrer les artistes que l’on défend dans la revue. Ça prend beaucoup de temps, on produit un numéro par an et un hors-série. Le prochain numéro est un hors-série qui est sur les discriminations en écoles d’art.

On en est à la troisième restitution des révoltes silencieuses. La Box, c’est un espace safe, un espace militant. Ce n’est pas un espace toxique comme quand on était au Palais de Tokyo. Où on a dû créer un espace refuge pour que les artistes puissent créer, produire.

Ça fait partie des pistes de réflexion quand on travaille avec une institution. Comment on fait pour créer et que notre travail ne soit pas récupéré, instrumentalisé.

C’est quoi un espace toxique ?

Il y a plusieurs formes de toxicité : le fait d’être sous payé, le fait de ne pas être respecté, qu’on te fasse comprendre que déjà tu devrais être heureux qu’on t’invite à venir exposer dans un grand musée. Il y a une forme de discrimination pour les corps racisés. On ne traite pas de la même manière ces artistes là quand ils viennent dans ces espaces. On en est conscient, et en même temps, on a envie de continuer à être dans le dialogue. Donc l’idée est plutôt de trouver des stratégies pour savoir comment créer dans un espace toxique. L’idée c’est peut-être de créer des formes de virus qui vont faire que le travail ne peut pas être récupéré.

Je pense que le problème à la Réunion c’est que la culture n’est pas pensée localement. Il y a les choses qui sont transposées de métropole et c’est violent. Quand tu vois que la plupart de ceux qui dirigent les centres culturels sont des zorey ou des personnes qui viennent de métropole, c’est problématique. Il y a une forme d’incompréhension avec les artistes locaux qui créent ici. Et il y a toujours cette facilité de faire venir des gens qui viennent d’ailleurs alors qu’il y a une richesse sur l’île. Comment cette richesse peut se montrer et parviendra-t-elle à prendre sa place dans l’île ?

Article et interview : Jéromine Santo-Gammaire