DEUXIÈME ÉPISODE DE 1945 A 1958 : LES HAUTS ET LES BAS DU PCF À LA RÉUNION#

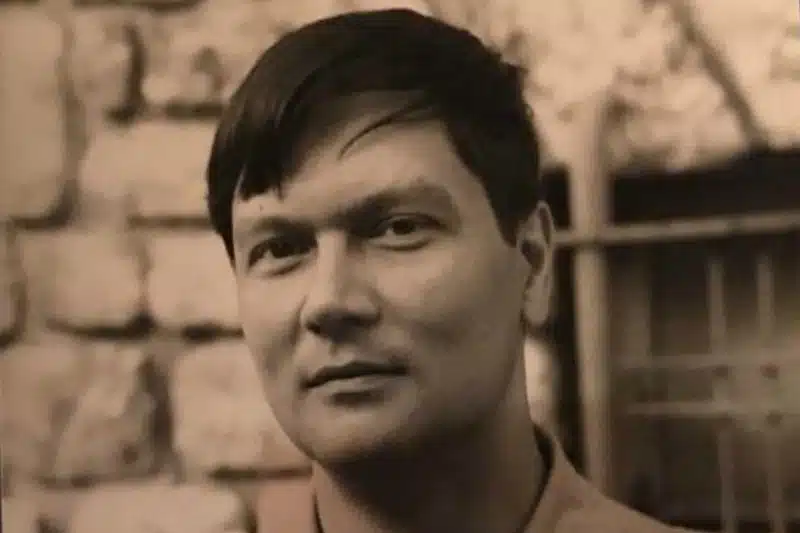

La guerre lui ayant volé son adolescence, Paul Vergès n’en a pas moins des comptes à régler avec les systèmes. D’abord contre les militaires, redevenus « oppresseurs», contre la justice qui l’emprisonne puis le condamne, contre les derniers soubresauts du colonialisme dans le monde et dans son île, et même, contre la génération de politiciens qui l’ont précédé à la tête des communistes réunionnais.

Presque aussitôt la guerre terminée, Paul Vergès démissionne de l’armée, refusant de participer aux guerres coloniales qui vont suivre. Mais la formation reçue à Londres et l’expérience acquise dans le maquis lui seront précieuses pour la suite. Ce que le soldat ne fera pas pour ne pas trahir ses valeurs idéologiques, l’activiste communiste l’effectuera sur le terrain propice au combat contestataire qu’était la société inégalitaire réunionnaise.

Lors de son séjour à Londres dans l’école d’officiers des Cadets de la France libre, il rencontre Fernand Grenier, le représentant du PCF auprès du général de Gaulle. Avant-guerre, son père Raymond avait déjà noué contact avec les communistes français.

Même si en mars 1945 Raymond Vergès crée avec d’autres personnalités politiques le Comité républicain d’action démocratique (Crads) qui se révélera dans les mois suivant une véritable machine à gagner les élections, son premier acte, une fois élu député de l’Assemblée constituante en octobre 1945, sera de s’inscrire dans le groupe communiste. Et le journal Témoignages, qu’il a fondé en 1944 sous la bannière « organe de défense des sans-défense », ne tarde pas a s’orner de la faucille et du marteau.

Les années parisiennes anticolonialistes#

Paul Verges a 20 ans et assiste a l’élaboration puis à la victoire du mot d’ordre de la départementalisation adoptée le 19 mars 1946.

Une idée portée par les députés d’outre-mer Raymond Verges, Léon de Lepervanche (La Réunion), Aimé Césaire, Léopold Bissol (Martinique), Paul Valentino (Guadeloupe) et Gaston Monnerville (Guyane) auquel il rend un hommage appuyé lors de sa présidence protocolaire du Sénat le 1er octobre 2011.

Sa voie, dans les pas de son père, semble alors déjà tracée. Mais, accusé du meurtre du leader de droite Alexis de Villeneuve le 25 mai 1946, il est emprisonné d’abord à La Réunion puis en métropole pendant quatorze mois. Le PCF dépêche le héros de la résistance Maurice Kriegel-Valrimont pour mener une contre-enquête, et l’avocat Paul Vienney pour le défendre.

L’Humanité prend fait et cause pour « le jeune militant injustement accusé ». Le 23 juillet 1947, sa condamnation à 5 ans de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner l’éloigne du terrain réunionnais. Il lui faut attendre la loi d’amnistie du 6 août 1953 pour retrouver son éligibilité et rouvrir le champ de sa carrière politique réunionnaise.

Entre-temps, le PCF lui a confié un emploi et une mission. Devenu permanent de la section de l’outremer à Paris, il rencontre dans les locaux du parti Laurence Deroin, fille d’un entrepreneur de travaux publics d’Ivry. Elle a participé à la Libération de Paris, fait des études littéraires et est alors collaboratrice du responsable à la Culture et membre du comité central, Laurent Casanova. Ils se marient le 15 septembre 1949. Ils auront quatre enfants, Claude, Françoise, Laurent et Pierre.

Les années parisiennes de Paul Vergès ne sont certes pas les plus spectaculaires d’un point de vue politique, mais il se lie durablement avec les dirigeants communistes métropolitains et ultra-marins, participe activement à leurs réflexions et, finalement, ne perd pas une miette de la mise en place de la fédération communiste de La Réunion dont son père devient le président le 30 novembre 1947, date du trentième anniversaire de la Révolution d’octobre en Russie.

A l’époque, ce sont les camarades « instructeurs» zoreils, Hubert Ruffe, député du Lot-et-Garonne, Louis Odru, Raymond Barbé, Monique Laffon, Germaine Autissier, etc., qui organisent la fédération en multiples cellules.

Léon de Lepervanche, co-dirigeant du Crads, s’estimant être le « vrai communiste» de La Réunion, vit son éviction avec une certaine amertume. Il ne participe pas au congrès fondateur. L’union sacrée du Crads s’est de toute façon étiolée à l’instar de l’union nationale autour du général de Gaulle en France.

L’héritage du père#

Georges Repiquet, un moment compagnon de Raymond Verges, prend ses distances. Plus tard, en 1963, il sera le principal artisan du parachutage de Michel Debré à La Réunion. La guerre froide commence et n’épargne aucun territoire, fût-il un volcan perdu au milieu d’un océan.

L’anticommunisme, assorti de son cortège de fraudes électorales, n’est alors pas le seul responsable de la perte de vitesse du PCF dans l’île. D’autant plus que la fraude n’a pas toujours été à sens unique. La départementalisation profite en effet exclusivement aux fonctionnaires qui voient leurs traitements alignés sur ceux des anciens cadres coloniaux, soit plus du double du traitement métropolitain. « Le mouvement qui auparavant unissait les ouvriers, les planteurs et les fonctionnaires s’est divisé, analyse Paul Vergès. La poursuite de la répression, dans les années 1950, a entraîné un affaiblissement réel du parti communiste.»

Son analyse de la situation rejoint alors celles des leaders antillais qu’il fréquente à Paris.

Militant actif de la décolonisation, il croise la route de l’Ivoirien Félix Houphouët-Boigny ou du Cambodgien Pol Pot qui loge à la Maison des étudiants réunionnais rue Saint-Sulpice.

Il admire Mao et défend la cause des indépendantistes malgaches dont le mouvement a été réprimé dans le sang par l’armée française en 1947. Il émet alors de sérieux doutes sur les capacités d’assimilation de La Réunion à l’ensemble français, ce qui le différencie nettement de la vision qu’a Léon de Lepervanche sur l’avenir de son ile.

Ces divergences d’analyse apparaissent lors des deux séjours qu’effectue le camarade Paul à La Réunion en 1953, année marquée par un net recul électoral du PC, et 1954. « N’a-t-il pas pensé qu’après le père, il fallait subir le fils? », relève Paul Vergès à propos de Lepervanche. Un camarade qui avait dirigé le mouvement pouvait être agacé de voir ses analyses contestées par un autre camarade beaucoup plus jeune que lui. Paul Vergès, «le blanc-bec », était de dix-huit ans le cadet de Léon de Lepervanche.

Camarade planteur, camarade travailleur#

Il rentre définitivement à La Réunion en novembre 1954 avec son épouse et leurs deux filles, au grand soulagement de Raymond Vergès qui, contesté et malade, vit ses dernières années. Le « vieux» va alors faire son possible pour que Paul prenne la tête de la relève. Il lui confie la direction de Témoignages : En 1955, Paul Vergès obtient son premier mandat politique réunionnais en tant que conseiller général de Saint-Paul.

Sans doute inspiré par les militants tiers-mondistes qu’il a fréquentés, Paul Vergès s’implique immédiatement dans les luttes ouvrières et paysannes de l’époque, non sans susciter le scepticisme de ses adversaires. « Mais qu’est-ce que cet agent de Moscou connaît-il à la canne à sucre ? », interrogent ceux-ci lorsque Paul Verges défend les planteurs de Quartier Français, du nom de l’une des principales usines sucrières menacée alors de faillite.

Peut-être n’y connaît-il pas grand-chose, mais très vite, les petits planteurs l’adoptent. Paul Verges a dû, entre-temps, s’allier avec le directeur de l’usine, René Payet, politicien à tendance réactionnaire avant la guerre, pétainiste à son début, exilé à Madagascar ensuite. Ce dernier avait même été condamné pour diffamation: il prétendait que Raymond Vergés avait découpé en morceaux sa femme Thi-Khang, la propre mère de Paul.

Tout les sépare sauf qu’ils ont tous deux un « come-back» politique à réussir. Un sentiment de revanche anime René Payet, contre ceux qu’il appelle les « Césars », ces « gros propriétaires » qui espèrent profiter des difficultés financières de Quartier Français pour racheter l’entreprise à bas prix.

Paul Vergès, lui, doit se faire un prénom. Il multiplie les meetings en compagnie de René Payet, de son gendre Maxime Rivière et de Bruny Payet, l’autre jeune communiste montant. Bruny et Maxime sont proches pour avoir servi ensemble dans les Forces navales françaises libres. Ils parviennent à mobiliser la moitié des planteurs de l’île, de Saint-Denis à Saint-Benoît et les travailleurs de l’usine.

1956, la relève arrive#

Les manifestants, réunis dans un Comité de défense des ouvriers et planteurs de Quartier Français, parviennent à faire reculer le tribunal de commerce qui devait liquider l’entreprise. Le 5 août 1955, suite à l’intervention du préfet, un concordat est signé, il prévoit un plan de redressement sur 7 ans.

Maxime Rivière prend les commandes de l’entreprise qui dispose de machines modernes et ne fermera qu’en 1982. René Payet, qui fut maire de Sainte-Suzanne avant la guerre, se présente aux législatives du 2 janvier 1956 sous l’étiquette travailliste mais échoue.

En revanche, Paul Vergès a nettement pris l’avantage au sein du parti communiste qui recentre son action vers les travailleurs et les planteurs. Les ventes de Témoignages explosent et son directeur est élu député en même temps que Raymond Mondon. La liste du PCF, «liste d’union pour la défense des ouvriers et des planteurs », obtient alors deux députés sur trois (52% des suffrages) et plus de voix que les quatre autres listes réunies (SFIO, Rassemblement des Gauches républicaines, liste travailliste et de défense du planteur, MRP.). Paul Vergès parle de cette date comme « un tournant décisif. »

Cette victoire communiste inquiète d’autant plus les forces de droite qu’elle marque aussi celle de la relève. « En 1956, Raymond Vergès et Léon de Lepervanche ont organisé le passage des générations avec Bruny Payet, Gervais Barret, Raymond Mondon et moi-même», commente Paul Verges en occultant pudiquement les dissensions internes qui ont marqué ce passage de relais.

La chasse aux communistes#

Dans ce contexte de guerre froide, le 12 juin 1956 débarque un préfet «chasseur de communistes», Jean Perreau-Pradier, dit JPP. La hiérarchie de l’Eglise a déjà pris l’habitude d’appeler ouvertement à barrer la route aux communistes. Et JPP va se surpasser.

« C’est sous le règne de JPP que nous avons tout perdu, raconte dans «Le Mémorial» Evenor Lucas, ancien maire communiste de Saint-Paul. Il a commencé à démolir la municipalité de Saint-André et les autres ont suivi.»

Le préfet fait acheter des démissions de conseillers municipaux afin de pouvoir dissoudre les conseils puis installer des délégations spéciales acquises à la cause anticommuniste. Les élections qui suivent sont marquées par des fraudes massives. Suite au décès de Raymond Verges le 2 juillet 1957, aux démissions de huit conseillers, la liste menée par Paul Vergès n’obtient que 2,3% des voix et aucun élu à Saint-André. Les nouvelles municipalités honorent avec zèle les consignes du préfet qui leur indique les pourcentages que doivent atteindre les listes de droite lors des élections législatives. Les communistes perdent leurs deux députés aux élections de novembre 1958.

Une telle adversité prive certes Paul Verges de nouvelles victoires électorales. Entre 1958 et 1964 il doit se contenter d’un poste de conseiller général (à Saint-Paul puis au Port). Mais elle lui permet de s’imposer comme le leader incontournable de la contestation.

Pendant son premier bref passage au Palais Bourbon, il écrit à Guy Mollet, président du Conseil: « Les Réunionnais constatent que, pour l’essentiel, leur pays a gardé le statut de colonie qui a été le sien pendant plus de 300 ans, la départementalisation n’ayant profité qu’à une infime partie de la population ». Suit une radicalisation certaine : création du Parti communiste réunionnais, revendication d’autonomie, clandestinité…

Textes : Franck Cellier

«PAUL VERGES A-T-IL TIRÉ SUR ALEXIS DE VILLENEUVE?»#

Coupable mais pas vraiment condamné#

Malgré l’amnistie de 1953 qui a empêché l’exploitation politique du meurtre d’Alexis de Villeneuve contre Paul Vergés, la rumeur publique n’a jamais cessé de le désigner comme l’auteur des coups de feu. Les juges l’ont reconnu coupable de coups et blessures mais se sont abstenus de le sanctionner. Ils ont retenu l’absence d’intention de tuer et pris en compte le comportement exemplaire de l’accusé pendant la guerre.

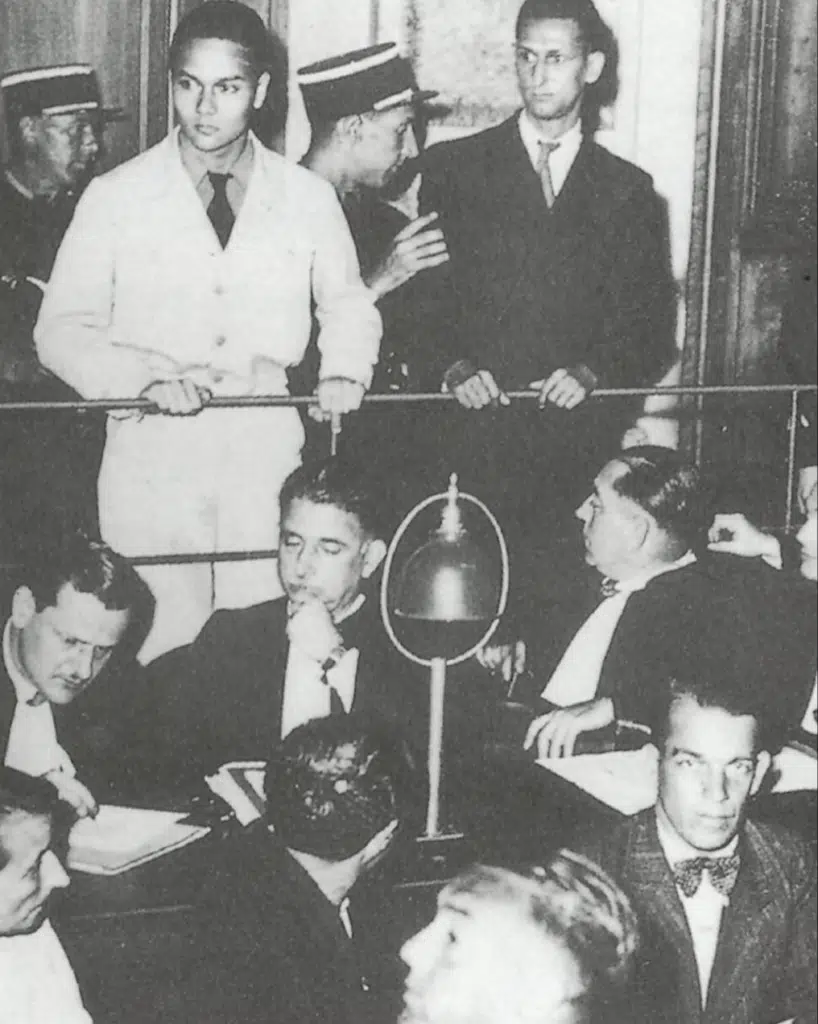

Paul Vergès (22 ans) débarque à Marseille pour son procès (à Lyon).

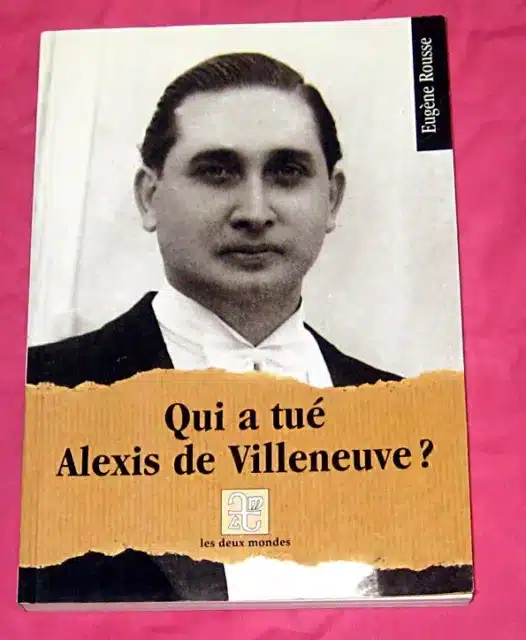

Le meurtre du député Alexis de Villeneuve, leader de la droite réunionnaise, le 25 mai 1946, marque un événement politique majeur. Paul Vergès est arrêté, puis condamné par la cour d’assises de Lyon en juillet 1947 à 5 ans de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à l’issue d’un procès dépaysé.

Les services militaires et glorieux, rendus par Paul Vergès pendant la guerre, ont plaidé en faveur de ce verdict clément. Il ne retrouve son île qu’après une loi d’amnistie de 1953 qui raye à tout jamais sa condamnation des registres de la justice. Cette amnistie interdit théoriquement à quiconque de faire état de cette affaire pour ternir sa réputation.

« On m’a dit qui l’aurait tué»#

De ce fait, pendant plusieurs décennies, le meurtre d’Alexis de Villeneuve relève du tabou. L’argument revient régulièrement dans la dialectique d’une partie de ses adversaires de droite qui le qualifie « d’homme du 25 mai ». Mais, tout au long de sa carrière politique, Paul Vergès menace de poursuivre tous ceux qui se permettraient de rappeler publiquement son implication dans ce drame.

Il brise lui-même le silence en répondant à la fameuse question « Avez-vous tué Alexis de Villeneuve ? » dans le livre de Thierry Jean-Pierre. Réponse de Paul Verges:

« Non, mais on m’a dit qui l’aurait tué, deux ou trois ans après les faits. De Villeneuve aurait été victime de quelqu’un de très lié à son entourage mais aussi très proche de la police. On a retrouvé son cadavre un beau jour sur le bord d’une route.»

Durant les dernières année de sa vie, l’affaire Alexis de Villeneuve est régulièrement évoquée tant par les partisans que par les détracteurs de Paul Vergès sans que celui-ci n’engage des poursuites. On peut supposer qu’avec le temps, il a fini par considérer que le caractère historique de ce meurtre l’emporte sur le pouvoir de nuisance d’une telle évocation à son encontre.

Mais aussi que sa responsabilité de jeune homme de 21 ans dans un fait de campagne, fût-il mortel, relève de la péripétie au regard de l’Histoire, dont, comme tout homme de son rang, il a un sens aigu.

Le revolver de Raymond Vergès#

Voici les faits:

En France, et peut-être encore plus à La Réunion, la suspicion, la haine et la violence marquent le climat politique de l’après-guerre, période d’épuration et de règlements de comptes. Le 25 mai 1946, à 16h30, les militants du MRP (Mouvement républicain populaire) manifestent devant la cathédrale de Saint-Denis pour protester contre les communistes accusés d’avoir perturbé les réunions électorales de leurs candidats à Saint-Denis et à Saint-André.

À l’angle de la rue de la Victoire et de la rue de l’Eglise, qui ne portait pas encore son nom, Alexis de Villeneuve harangue la foule depuis une terrasse. Derrière les partisans MRP, de l’autre côté de la rue, une foule de supporters de Raymond Vergès, dont une majorité de femmes, frappe sur des bidons vides pour que le bruit couvre la voix de l’orateur. Parmi eux se trouve Paul Vergès, rentré au pays deux semaines auparavant.

Injures et coups#

Les témoignages divergent tant sur le rôle de Paul Vergès que sur sa position dans la foule et sur ses vêtements. Toujours est-il qu’Alexis de Villeneuve descend de son estrade pour aller affronter ses opposants. Des injures et des coups sont échangés. Dans le vacarme plusieurs coups de feu retentissent (deux ou trois ?). Alexis de Villeneuve s’écroule, mortellement atteint en pleine poitrine.

Dans la confusion, Raymond Orré, un communiste, est arrêté alors qu’il s’extrait de la foule en direction de l’océan. Le gendarme saisit sur lui un revolver qui se trouve être l’arme du service de santé que Raymond Vergès a longtemps dirigé. Les heures suivantes, Paul Vergès, Roger Bourdageau, directeur de Témoinages, et Emile Quessoi sont également arrêtés. Ils sont désignés comme étant les meneurs de la contre-manifestation.

D’abord embastillés à La Réunion, ils sont ensuite transférés en métropole car, en janvier 1947, décision est prise de dépayser le procès à Lyon afin de dépassionner une situation explosive. La rumeur, encore vivace aujourd’hui dans certains milieux, accuse Paul Vergès comme étant le tireur.

La presse divisée#

Ce qu’il nie, tant au procès que dans le livre de Thierry Jean-Pierre et dans celui d’Eugène Rousse. S’appuyant sur l’analyse balistique, il affirme que, de sa position en hauteur, il ne pouvait pas atteindre Alexis de Villeneuve selon la trajectoire rectiligne retenue par les experts et que le tireur ne pouvait être qu’à proximité de la victime.

Quant à la raison pour laquelle son camarade Orré s’est enfui avec l’arme de son père, il explique: «]’ai vu à ma droite une main noire avec un revolver. J’ai désarmé cette personne. Je me suis retourné et la seule personne que j’ai reconnue à côté de moi était Orré que j’avais connu jadis à l’école. Je lui ai dit: « Orré, prends ce revolver, on tire sur nos femmes».

La version la plus favorable à Paul Vergès va même jusqu’à désigner un bras fort d’Alexis de Villeneuve, Noël Saint-Alme, comme étant l’auteur des coups. Mais ce coupable de la 25e heure est mort le 2 août 1947, il aurait été empoisonné mais aurait eu le temps de confier: « Ce n’est pas Villeneuve que je voulais tuer ».

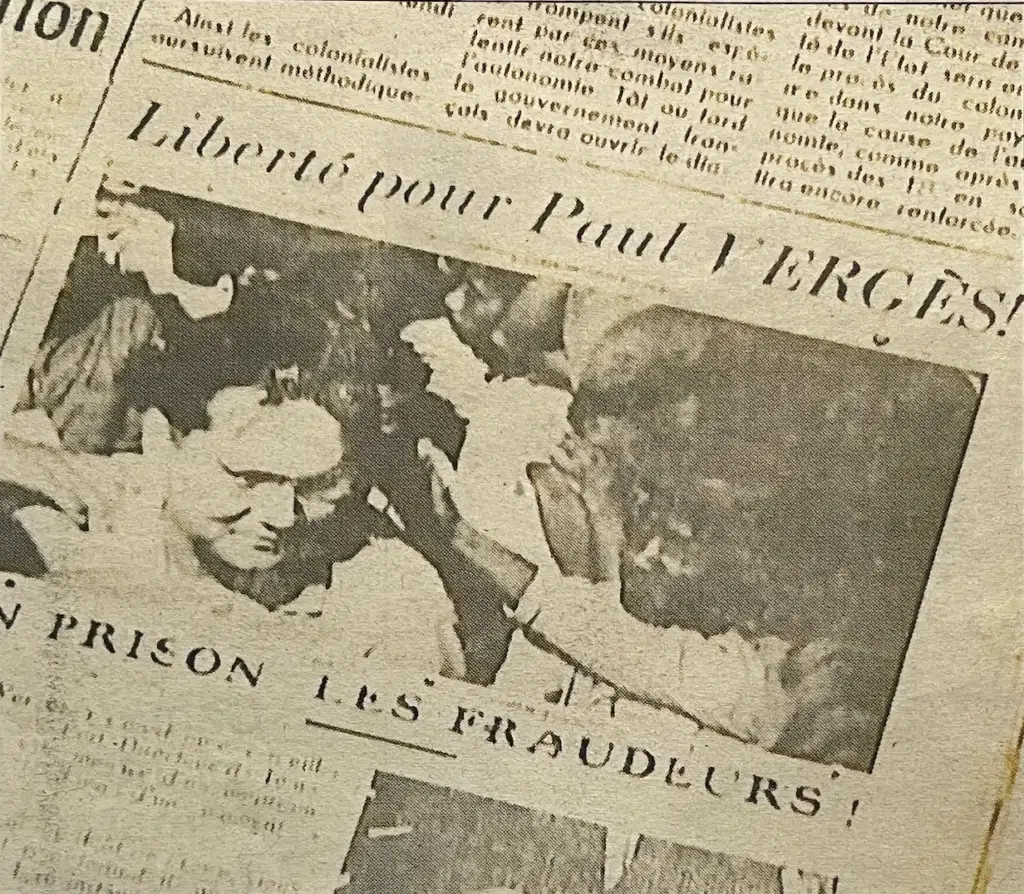

Bref, la Cour l’a donc reconnu coupable sans vraiment le condamner. A l’annonce du verdict, Paul Vergès retrouve évidemment la liberté après quatorze mois de détention préventive. « Paul Vergès est libre! C’est l’aveu de l’innocence », titre L’Humanité du 24 juillet 1947 quand L’Aube, favorable à la droite affiche: « Paul Vergès a bien assassiné Alexis de Villeneuve».

Roger Bourdageau est quant à lui condamné à un an de prison avec sursis. Raymond Orré et Emile Quessoi sont acquittés.

Signal d’apaisement#

Le procès avait été éminemment politique, Il fut, par certains aspects le procès du père du principal accusé, Raymond Vergès, auquel on reprochait son attentisme conciliant avec les autorités vichystes pendant la guerre. Sa popularité en a en tout cas souffert car ce «père» de la départementalisation a été battu d’abord aux législatives de juin 1946 puis aux municipales d’octobre 1947 ! Il retrouve cependant son siège de député aux élections de novembre 1946.

Par ailleurs, le procès de Lyon fut également celui des violences électorales qui pourrissaient littéralement la vie politique réunionnaise avec ses nervis, ses fraudes, son clientélisme et ses manipulations de masse. Le verdict pouvait donc se lire comme un signal d’apaisement.

L’éloge de la rupture#

Jacques Vergès, qui avait complété ses études par des cours de droit après la guerre, assistait au procès du meurtre d’Alexis de Villeneuve dans les rangs du public en juillet 1947.

«A l’époque j’avais trouvé les avocats de la défense pas mal. En tant qu’avocat, j’ai estimé ensuite qu’ils n’avaient pas été à la hauteur. Ils ont plaidé la connivence, ils ont essayé de mettre en avant les circonstances atténuantes pour avoir l’acquittement à la fin. Ils ont flatté la cour mais il y avait un procès du colonialisme à faire et ils ne l’ont pas fait. »

Sa vocation d’avocat de la rupture naît sans doute dans ce palais de justice lyonnais où il retournera quelques décennies plus tard, sous le feu des projecteurs pour y défendre le criminel de guerre nazi Klaus Barbie. Plus qu’un « style de défense » propre à son frère, la rupture s’inscrit ensuite à plusieurs reprises dans le parcours de Paul Vergès.

Rupture avec l’appareil judiciaire lorsqu’il choisit la cavale dans les années 1960 ou lorsqu’il conseille à son fils Pierre de « marcher sur la justice » dans les années 1990.

Rupture avec les cursus politiques traditionnels lorsqu’il démissionne presque systématiquement de tous ses mandats de parlementaires…

Pas étonnant puisqu’à propos de son père, Paul Vergès dit: «Il nous a appris très tôt l’irrespect».

ENTRETIEN AVEC PAUL VERGÈS…#

« J’ai été libéré au procès de Lyon»#

«Pendant la guerre à Londres, le gouvernement français avait demandé une représentation de l’ensemble des forces politiques.

Il y avait Fernand Grenier qui représentait le parti communiste français et, poussé par mon militantisme naturel, j’avais pris contact avec lui, nous entretenions des relations très étroites.

J’étais libérable après ma démission de l’armée et je suis revenu à La Réunion. C’est là que j’ai eu la chance historique et extraordinaire de participer aux discussions des responsables politiques issus des luttes des années 1930 qui venaient d’être élus dans les municipalités en 1945. Et c’est là que j’ai vu se formuler la revendication de La Réunion département français.

Il y avait une misère difficilement imaginable et il y avait des revendications urgentes dans tous les domaines: la santé, le logement, l’enseignement… Elles ont été regroupées dans le mot d’ordre de synthèse de la départementalisation qui est intervenue le 19 mars 1946.

« Une période très riche»#

Je suis reparti puis je suis revenu ici et il y a eu la fameuse affaire de 1946-1947. Et donc j’ai traversé cette période de répression puis j’ai été libéré au procès à Lyon.

Le Parti communiste français m’a demandé de participer aux réflexions et aux campagnes de l’époque pour la première et la deuxième assemblée constituante et j’ai été nommé à la section de l’outre-mer que l’on appelait la section coloniale. J’ai ainsi côtoyé les fondateurs du Rassemblement démocratique africain (RDA), Houphouët Boigny et Sékou Touré avec lesquels nous discutions fréquemment.

C’était une période très riche de réflexion politique pour élaborer une plate-forme de regroupement des combattants d’Afrique occidentale. Dans le même temps, j’organisais la défense juridique des Malgaches victime de la répression de mars 1947. Je participais également aux luttes de nos amis à La Réunion.

C’est là que le parti communiste a pensé qu’il était nécessaire de regrouper les Réunionnais qui se réclamaient du communisme. J’ai donc participé de Paris à la création de la fédération de La Réunion du PCF en 1947.

En même temps que je participais à toutes ces réflexions sur l’Algérie, le Vietnam, Madagascar, la RDA, nous avions de très longues discussions sur l’avenir des départements d’outre-mer avec Aimé Césaire et Rosan Girard qui était député de Guadeloupe.

Sur la base de la réflexion de l’après-1946, nous avons forgé une stratégie qui remettait en cause cette assimilation mécanique de La Réunion sur les plans législatifs et réglementaires.

C’était la double bataille pour avoir à la fois les avantages du statut départemental et faire reconnaître la nécessité d’appliquer toutes ces réflexions aux réalités post-coloniales de La Réunion. Tout cela a abouti à la création du Parti communiste réunionnais en 1959.»

LES SOURCES#

Ce récit de la vie de Paul Vergès a été écrit à partir des informations que Paul Vergès lui-même ainsi que d’autres ont pu délivrer ces vingt-huit dernières années au fil de l’actualité. Mais également grâce aux travaux de journalistes, écrivains et universitaires :

- Le documentaire « Le grand échiquier » (2007) de Bernard Gouley et Christophe Debuisine ;

- « Vergès père, frères et fils. Une saga réunionnaise » (2007) de Robert Chaudenson ;

- « Le Mémorial de La Réunion » (1989) ;

- « D’une île au monde », entretiens avec Brigitte Croisier ;

- « Ban-bai, Raymond Vergès » de Chantal Lauvernier ;

- « Vergès et Vergès, de l’autre côté du miroir » (2000) de Thierry Jean-Pierre ;

- « Vergès, le maître de l’ombre » (2000) de Bernard Violet ;

- « Le syndicalisme à La Réunion de 1900 à 1958 » (1987) de Prosper Eve ;

- « La vie politique à La Réunion » (2003) d’Yvan Combeau ;

- « Michel Debré et l’île de La Réunion » (2006) de Gilles Gauvin ;

- « Réunion politique : départementalistes contre autonomistes » (2011) de Frédéric Payet.

- La rubrique « histoire » du site internet mi-aime-a-ou.com…

- En janvier 2011, Paul Vergès nous avait accordé un long entretien au cours duquel il avait retracé l’ensemble de son parcours.

- De nombreuses photos de la vie de Paul Vergès ont été collectées et publiées sur le site 7 Lames la Mer

Commémoration#

Non à l’oubli ! Paul Vergès aurait eu cent ans le 5 mars dernier. Pour l’heure, seul le Parti communiste réunionnais, qu’il a fondé, appelle à commémorer ce centenaire en invitant à une réflexion approfondie sur la pensée de l’ancien président de Région. Conscient de l’oubli dans lequel sombre ce siècle écoulé, Parallèle Sud réédite en plusieurs épisodes le récit de la vie de Paul Vergès de 1925 à 2016. Ces textes de Franck Cellier sont aujourd’hui introuvables dans les archives du Quotidien qui les avait publiés le 13 novembre 2016.