INCESTE, DERRIERE LES MURS#

L’inceste et les violences sexuelles s’exposent actuellement à la bibliothèque universitaire de Sciences de Saint-Denis à travers des compositions réalisées par des femmes (collages, dessins, poèmes…). L’art, pour beaucoup de victimes, est un moyen instinctif pour survivre au traumatisme. Deux d’entre elles nous racontent le processus que cela a enclenché chez elles. L’association Alon féminisme Réunion, qui a mis en place l’exposition, organise le 25 novembre 2023, une conférence gratuite et ouverte à tous. L’objectif : rassembler des professionnels pour parler de l’accompagnement des personnes qui ont subi ces traumatismes dans leur vie.

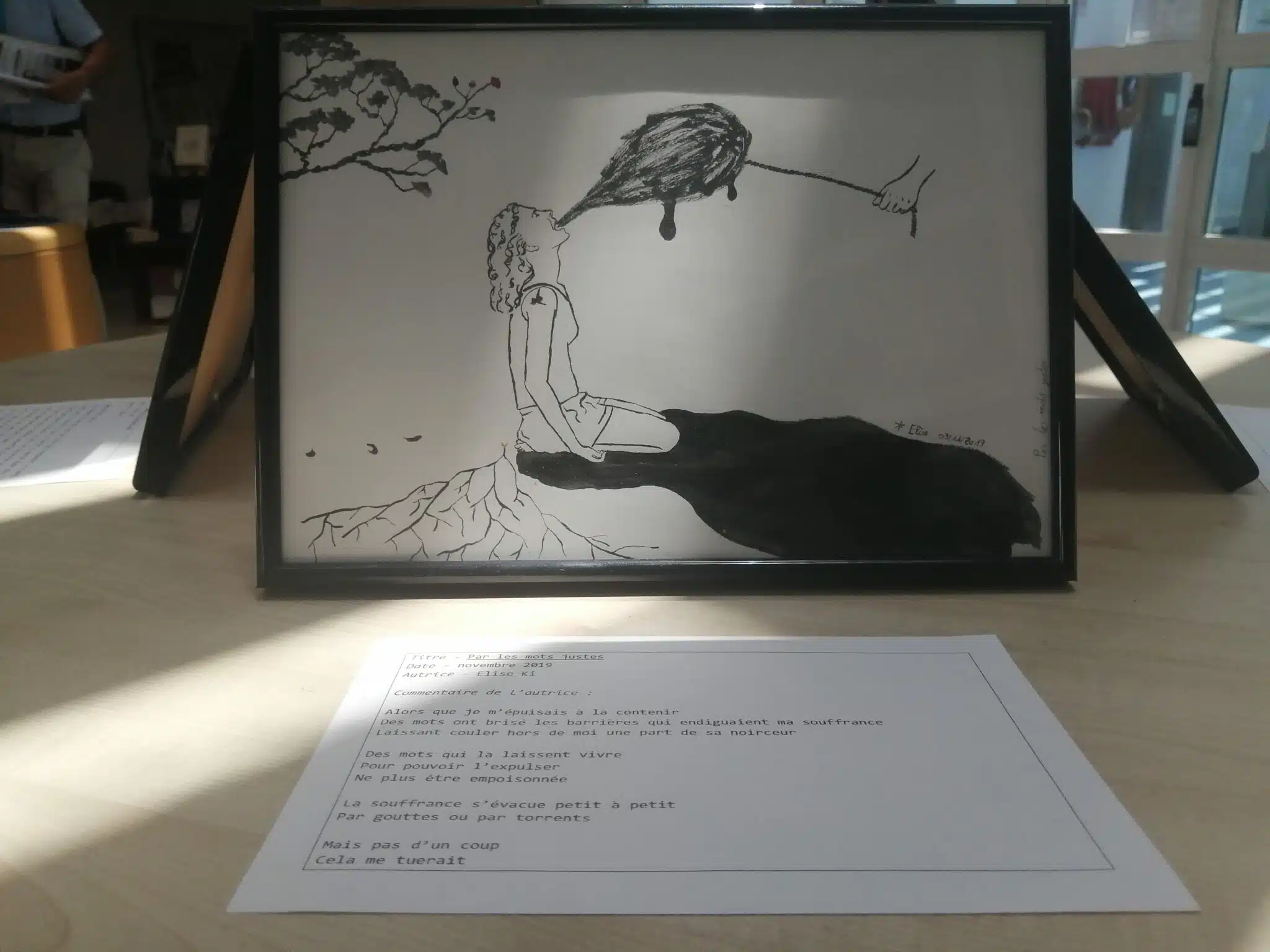

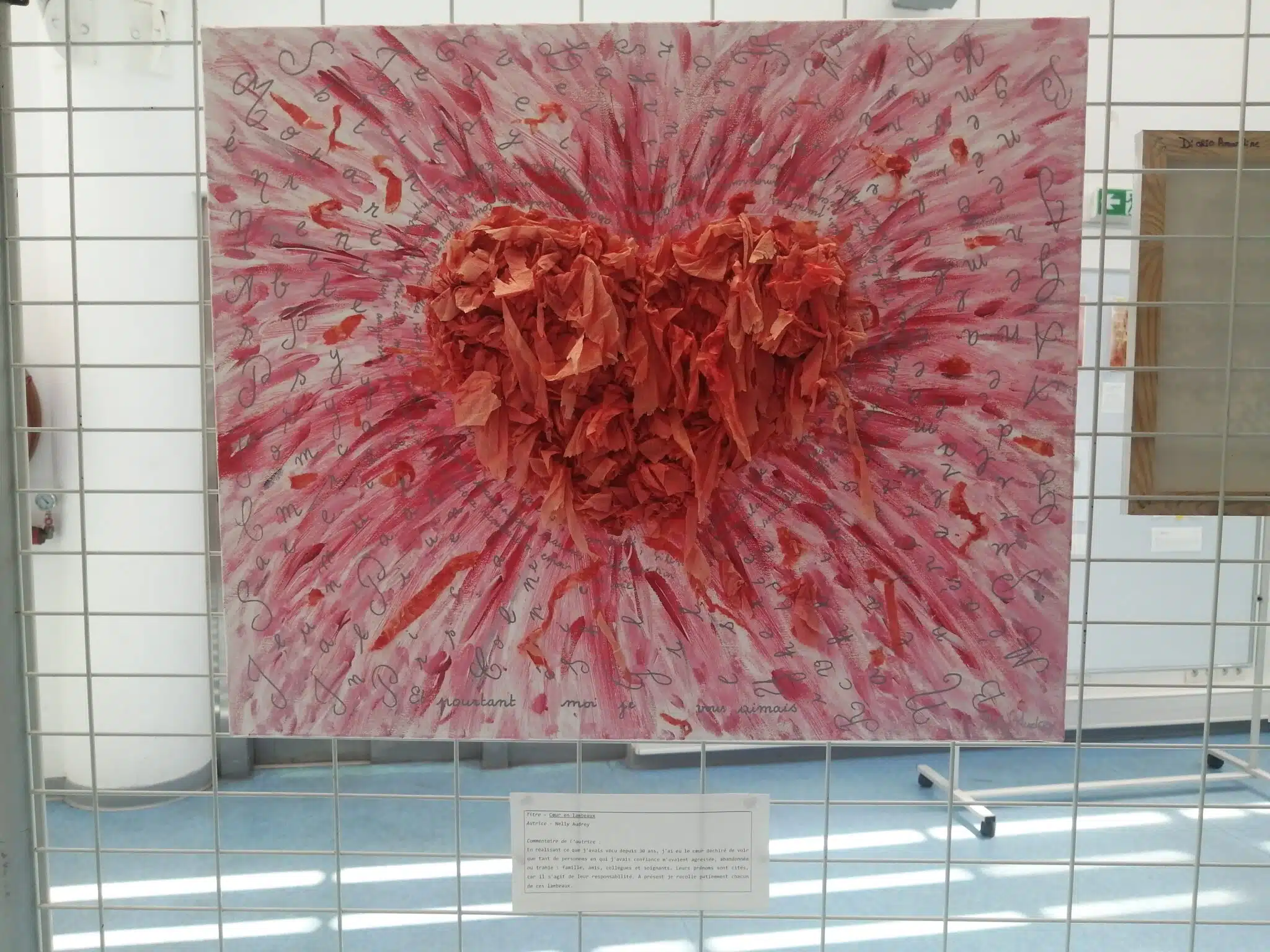

Les corps nus féminins se confondent avec des silhouettes d’enfants, un enchevêtrement d’images sombres se superposent, des couteaux, du rouge sang, des entailles. On distingue des mots. Posés là, peut-être pour la première fois. Dessinés avec une écriture enfantine ou dans un geste énergique, qui raye le papier.

Les œuvres exposées pour cette 4ème édition à la bibliothèque universitaire des Sciences de la fac de Saint-Denis ont été réalisées par des femmes différentes et pourtant, elles ont visuellement de nombreux points communs. Le plus marquant est certainement le fait que la majorité de ces productions artistiques demeurent anonymes. Elles sont signées par des lettres. Des initiales sans doute. L’expo elle aussi, se fait timide.

Le chemin de la guérison après les violences sexuelles, l’inceste particulièrement, emprunte des voies nébuleuses intérieures. Des méandres sombres qui serpentent dans les entrailles de la personne. Elle revit tout et elle cherche à l’expulser. « Les violences qui entraînent le plus de traumas et les plus durs sont les tortures et les violences sexuelles », indique Elise Amy. Difficile d’appréhender ce vécu pour ceux qui ne l’ont pas connu.

Parmi les récits et témoignages récoltés depuis le début de la série Inceste, derrière les murs, l’art apparaît comme une lumière, une prise à laquelle se raccrochent les victimes, une bouée de sauvetage, un moyen de survie.

Elles le décrivent toutes très bien. Instinctivement, la peinture, le collage, le dessin, la danse, la musique ou la photo s’immiscent dans la vie de la victime. L’art aide à faire le premier pas pour extérioriser, mettre à distance le traumatisme. C’est parce qu’elle l’a vécu ainsi qu’Elise Amy, la présidente de l’association Alon Féminisme Réunion, a décidé avec les bénévoles de l’association de rassembler les œuvres de quinze femmes victimes de violences sexuelles, non professionnelles pour la plupart, et d’en faire une exposition.

Montrer. Révéler aux regards inconnus la chair à vif, les corps mutilés, les cerveaux torturés. Cette horreur qui était jusque là enfermée à l’intérieur. C’est une nouvelle étape à franchir dans ce chemin vers un retour à la paix, à la vie. « Parfois c’est trop dur de dire avec des mots et l’art est une autre manière de l’exprimer », raconte Elise Amy. « Beaucoup gardent ça pour elles et passent un certain nombre d’étapes avant d’être prêtes à exposer puis à témoigner. Faut que ça arrive au bon moment, le témoignage sort de la sphère personnelle et intime pour s’exposer au public. »

« Aider à la résilience les survivantes », c’est un des objectifs de cette exposition. « Un autre objectif est de sensibiliser le grand public aux violences sexuelles et à leurs conséquences qui sont très dures sur les victimes et ont des effets profonds dans la durée », explique Elise Amy. « Parfois, les personnes extérieures peuvent ne pas comprendre les comportements des victimes. Et souvent, ce n’est pas lié au caractère de la personne, c’est en fait une conséquence normale des violences qu’elle a subies. » Pour cette exposition, des panneaux transmettent des informations scientifiques sur l’impact psychologique et physiologique des violences sexuelles, afin de « déconstruire les mythes ». Ce contenu a été revu par une psychiatre, spécialisée dans les psycho-traumas, Christine Douzain.

La présidente d’Alon Féminisme Réunion explique qu’aujourd’hui encore, les psycho-traumas sont mal connus des professionnels confrontés aux victimes : médecins traitants, policiers, magistrats… psychiatres compris. « On aimerait à travers cette exposition qu’ils comprennent mieux les mécanismes qui se mettent en place. Aujourd’hui on les connaît, mais les professionnels ne sont pas formés à les reconnaître. Dans notre société, le viol est banalisé, donc les conséquences aussi, je pense que ça vient de là. Les violences sexuelles sont très répandues, le trauma est une conséquence très fréquente. »

« Les violences sexuelles, ce n’est pas une question de sexualité, c’est une question de domination. Les femmes, enfants et handicapés sont plus vulnérables et c’est plus facile d’asseoir sa domination sur ces personnes là. Les premières victimes sont vraiment les enfants. 81% des personnes victimes de violences sexuelles les ont subies pour la première fois avant 18 ans. Une fois victime, tu as plus de risques de les subir à nouveau et les agresseurs reconnaissent ça. On estime à 1 garçon sur 12 et 1 fille sur 5 qui subissent des violences sexuelles. »

Pour donner des pistes à ceux ou celles qui en cherchent, une conférence est organisée à 8h30 le 25 novembre à la BU des sciences de l’université de Saint-Denis, le jour de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Plusieurs professionnels interviendront pour évoquer l’accompagnement qu’ils proposent aux victimes, les points à améliorer, et leur vision du traumatisme. Parmi eux, une avocate, la gendarmerie, une art thérapeute, des associations (UFR, Cevif), la psychiatre Christine Douzain.

Jéromine Santo-Gammaire

ÂM : « L’art est un dépollueur de l’esprit »#

Je me suis démerdée toute seule avec ma santé. J’ai été alcoolique pendant un an et demi, j’ai failli devenir folle et au final mes collages, mes poèmes m’ont sortie de ça. Ça, plus l’affiliation avec mes enfants qui a fait que j’ai du changer car il n’y avait pas moyen que je leur refile ce fardeau.

Les pratiques artistiques ont commencé sans que je m’en rende compte, au final c’était plus fort que moi. J’avais besoin de crier, c’était un cri invisible. J’ai commencé quand j’avais 20 ans, j’en ai 40 aujourd’hui.

La première chose que j’ai mise en image, c’était la scène du grand père avec moi. Il a fallu que je mette sur le papier les pensées intrusives qui me polluaient l’esprit pour qu’elles me sortent de la tête. En dessin, j’avais le niveau d’un élève de maternelle.

J’ai des émotions à fleur de peau donc la moindre petite chose il faut que j’aille la retranscrire sur du matériel. Je touche à tout artistiquement, j’en ai besoin, mais je suis nulle.

C’est comme primordial l’art. Je suis partie sur le collage parce que c’était le moins cher. J’ai pris des magazines, je mélangeais des grosses images et des grands mots pour revenir sur les idées principales. J’avais très peu d’argent, des enfants.

Avec le collage, c’est comme si j’avais mis en images l’intérieur de mon cerveau avec tous ses casiers. Au début, c’était le bordel. Ca devient de plus en plus visible, clair, au fur et à mesure que je me sens écoutée, soutenue. Par exemple que cet unique collage aille dans l’expo, c’est une putain de reconnaissance. Et je sais qu’au fur et à mesure des années, mes collages vont être de mieux en mieux car je mets des couleurs, ça se dégarnit. Ca permet de survivre.

Ce qu’il se passe, c’est que quotidiennement on se prend plein de petites injustices dans la figure dont les autres ne se rendent pas compte, parce qu’on est rempli d’injustices. On a pas été aidé, sauvé, par rapport à notre trauma. L’art est un dépollueur de l’esprit, il permet de se sentir un peu plus léger, sinon au quotidien je me prends des tonnes d’émotions.

Ça m’a permis de vider cette coupe pour ne pas en arriver au moment ou j’ai envie d’en finir. Car au final, le coté émotionnel est tous les jours réveillé par des petits stimulis des traumas passés. Mon agresseurs crachait. Dans la ville, je rencontre souvent des gens qui crachent, ça me mettait dans des états ou je me mettais à trembler.

La mort est une idée très pressente en moi même. L’inceste s’est passé entre mes 6 et mes 8 ans. J’étais toute petite, ça a pris les 3/4 de ma cervelle de mon adolescence à ma vie de jeune maman. J’avais le cerveau à 3/4 tué. J’ai eu beaucoup de conduites addictives, je suis encore dedans. Mon corps a déclenché des algies vasculaires faciales. Il avait décidé de me tuer.

Quand l’inceste s’est passé, je me suis réfugiée dans les bouquins, puis la musique, le sport. J’ai fait des compèt de taekwondo. Sur le ring, à devoir combattre, ça m’a obligée à être encore plus forte, à sortir de ma zone de confort qui n’était pas très confortable.

J’ai toujours refusé de prendre des traitements anxiolytiques, alors que j’avoue je suis malade de mes émotions. Si l’État voulait prendre en charge les personnes , ce serait pas par les médicaments mais par l’art. La musique aussi, c’est exceptionnel. Dans la musique on retrouve la même fréquence que l’émotion qu’on ressent. Ça nous permet de prendre de grandes respirations, ça permet de vivre la journée d’après puis celle d’après.

J’ai du prendre en photo tout mon corps pour me le réapproprier. Ça m’a fait beaucoup de bien. Les traumas ont fait comme des photos négatives qui restent en mémoire. J’ai pris en photo mes enfants, moi même, tout, pour changer ces mauvaises photos dans ma tête.

Là où j’en suis aujourd’hui pour me faire du bien : je passe du temps dans mon jardin, je créé, c’est de l’art aussi. La création permet de se réapproprier la vie, sinon on n’est plus dans notre corps, on n’est plus dans notre vie, on est comme un zombi.

C’est devenu un processus, on inverse la tendance sur les énergies : il y a deux jours j’étais énervée, je sentais que je montais dans le négatif à cause de mon trop plein. Direct j’inverse, je mets la musique et je danse, je laisse mon corps vibrer dans le son. C’est la magie de la vie.

J.S.G

Elise Amy : « Ce qu’il y avait à l’intérieur de moi était trop informe pour être décrit avec des mots »#

J’ai moi même été victime d’inceste et j’ai fait une amnésie traumatique, je ne m’en souvenais pas jusqu’en 2019. Je voulais reprendre le dessin et là tout est revenu. J’ai beaucoup dessiné sur toute cette période. L’art, c’est un bon moyen de se débarrasser de la honte en créant. Ça permet d’extérioriser, de prendre du recul par rapport à ce qu’on vit. On regarde ce qu’on a produit, ça nous permet d’identifier ce qu’on a pu ressentir.

Au bout d’un moment, j’ai eu envie de raconter ce que j’avais traversé, la souffrance, pourquoi. A quel point ça impacte les victimes, dire à quel point c’est dur. Je me suis dit que d’autres femmes avaient du avoir ce parcours là et que ce serait bien de rassembler toutes les œuvres et d’en faire une expo. C’est comme ça que l’idée est née.

Il faut imaginer qu’au début, le traumatisme prend toute la place à l’intérieur. Au niveau du ressenti, il y a une sorte de mal être latent. A la fois je ne ressens plus grand chose et à la fois je ne ressens que de la souffrance. Je continue d’interagir avec mon environnement mais de façon beaucoup plus détachée, je suis moins capable de voir ce qu’il se passe ou de ressentir. Je suis tellement submergée par tout ce que je ressens que ça agit sur l’attention que je porte aux autres et c’est compliqué d’avoir des interactions plus normales. On s’isole soi-même des autres.

Pour moi, ça a été le dessin au début. J’avais des images dans la tête, il fallait que je les dessine. C’était beaucoup d’autoportraits, je me figurais moi dans des situations. Les faits ne sont jamais représentés, ça parle de ce que je traverse à ce moment, que ça soit positif ou négatif. Ça pouvait être des échanges entre la moi d’aujourd’hui et la petite fille de l’époque.

Au début c’était trop gros, trop informe pour être décrit avec les mots. Accompagnée par des professionnels formés, j’ai avancé, j’ai parlé, et ensuite, j’ai eu besoin de raconter plus précisément ce qu’il s’était passé. Petit à petit, grâce au dessin, j’ai pu davantage appréhender ce qu’il y avait a l’intérieur. Le gros truc informe a pris forme, il est devenu plus abordable et puis j’ai pu lui parler.

On est obligé de passer par un processus de transformation pour mettre le trauma dans l’art. Il y a clairement une évolution dans mes productions, et aussi dans le média que je choisis. Aujourd’hui, je dessine moins et je fais plus de poèmes. J’ai un projet de livre. Pour moi ça a été une inquiétude de me dire une fois que ça ira beaucoup mieux, est-ce que j’aurai encore mon art ? En fait oui, sur d’autres choses du coup. Aujourd’hui, je commence à écrire des poèmes avec des angles plus féministes.

Transformer le traumatisme, ça permet qu’il prenne moins de place, qu’il en laisse pour le reste. C’est se permettre de revivre. J’ai ressenti la différence quand j’ai eu cette impression de m’intéresser à nouveau aux autres, de leur poser des questions etc.

J’ai eu le sentiment d’être endormie pendant plus de trente ans et aujourd’hui j’ai un boulot qui m’intéresse, je dessine, j’écris, je fais du piano, je suis dans une asso féministe. J’ai la sensation de reprendre conscience de la vie.

J.S.G