Ce mardi 15 avril, pour la quatorzième année consécutive, élus, militants et associations se sont réunis dans le jardin de la Liberté de Saint-Paul pour commémorer l’exécution des meneurs de la révolte de Saint-Leu.

« Tous les visages de l’esclavage sont représentés là, unis dans un même combat ». Voilà les mots prononcés par Suzelle Boucher, première adjointe et déléguée aux affaires culturelles de la ville de Saint-Paul alors que débute la commémoration de l’exécution d’Eli et ses frères, Vincent, Zéphyr et Paul.

Une révolte historique#

Le 7 novembre 1811, alors que le jour se lève, des centaines d’esclaves se ruent depuis les Hauts de l’île vers les Bas, fiefs des maîtres et de ceux qui détiennent alors le pouvoir. Dans un seul mouvement, ce soulèvement va, durant deux jours, causer une panique générale et inverser les rôles.

D’après les documents d’archives, de nombreux esclaves seront libérés de leurs chaînes durant la révolte et peu d’habitations seront mises à sac. Malheureusement, les insurgés seront dénoncés par Figaro, alors esclave qui sera affranchi suite à cette délation. Près de 150 d’entre eux seront arrêtés dans les jours suivants l’insurrection et plusieurs dizaines seront tués durant les affrontements (les chiffres officiels de l’époque font état de 22 morts et de 30 blessés).

Cette révolte présente un caractère assez unique dans l’histoire de Bourbon notamment par la minutie de sa préparation et par son ampleur. Eli, alors esclave appartenant à Monsieur Hibon, planifia les moindres détails durant des mois, réussissant à unir près de 200 esclaves d’origines différentes. Si la majorité des insurgés arrêtés seront exécutés à Saint-Denis sur le front de mer, Eli et ses frères seront eux décapités sur l’ancienne place du tribunal, le 15 avril 1812.

Les jardins de la Liberté, symbole de l’histoire#

C’est donc à l’endroit même où les quatre têtes sont tombées que sont réunis ce mardi 15 avril élus, militants et associations. La commémoration a été organisée par la commune de Saint-Paul même si le maire, Emmanuel Séraphin était absent au grand dam de nombreux militants présents.

Suzelle Boucher, en ce « jour particulier », rappelle que « depuis 2012 » a lieu cette commémoration alors que « souffle aujourd’hui l’esprit de Gilles, de Prudent, de Zéphyr, de Paul de Vincent et de tant d’autres ». Un événement dont elle rappelle l’importance pour la ville de Saint-Paul et pour l’île. Elle remercie « toutes celles et ceux qui refusent que s’éteigne cette mémoire ».

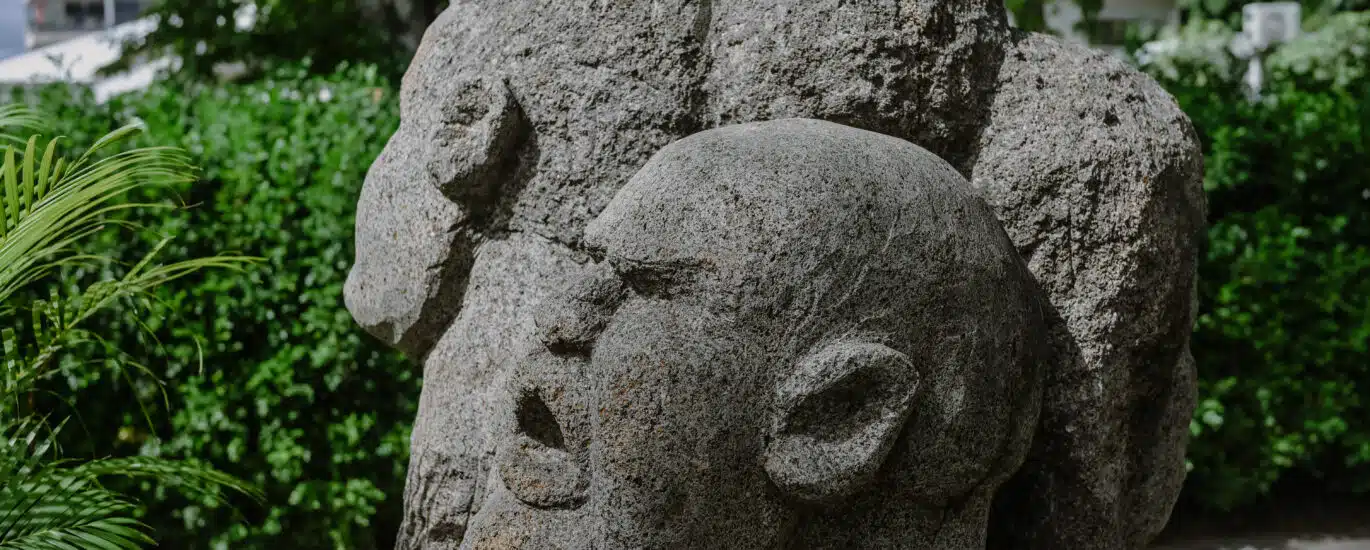

Lorsqu’en 2012 la ville a décidé de mettre en place cette journée de commémoration, c’est à Nelson Boyer, sculpteur réunionnais qu’elle commanda une statue pour honorer le sacrifice d’Eli et ses frères. Présent ce jour, il se rappelle avoir sculpté la roche de l’olivine rouge directement dans le jardin, au milieu des passants. « Les quatre têtes ont été sculptées dans de l’olivine rouge, symbolisant le sang qui a coulé dans la résistance, dans l’exécution et dans les larmes » explique t-il.

Karine Lebon, députée de la 2e circonscription fait un discours concis, choisissant de rappeler l’importance d’une telle commémoration, le devoir de mémoire étant « le lien invisible qui unit le présent et le passé » pour « éclairer le chemin et apprendre de ce qui fut pour grandir ensemble ».

Que faire des vestiges du passé? #

Mais que faire de son histoire lorsque celle-ci est révélée ? Quelle place lui donner dans la mémoire collective ? Voilà des questions soulevées notamment par Yvrin Rosalie, président du comité Eli et Philippe Bessière, historien et membre de l’association Rasine Kaf.

« On aimerait que cette histoire ainsi que celle de l’esclavage soit présente dans les livres scolaires pour que les enfants connaissent leur histoire. » explique Yvrin Rosalie avant de rappeler que « pendant longtemps, nous n’avions pas le droit de nous rassembler et de commémorer notre culture ».

Les récentes découvertes de Klara Boyer-Rossol de crânes d’esclaves réunionnais dans les réserves du Musée National d’Histoire Naturelle de Paris et la mobilisation pour leur restitution sont un exemple actuel de ces questionnements.

Dans un discours qui rejoint l’essence de celui du président du komité Eli, Philippe Bessière évoque des pistes pour ancrer l’histoire sur son territoire. Remettre en avant les lieux qui ont marqué l’histoire, renommer les rues. Plutôt qu’effacer les traces des esclaves, effacer celle de ceux qui les ont réduits au rang de marchandise.

Qu’on se le dise, la commémoration du 15 avril, au-delà de nous ramener vers Eli et les insurgés, nous amène à nous questionner encore et toujours sur la place que la société doit offrir à l’histoire coloniale dans toute sa réalité.

Olivier Ceccaldi