MEDIAPART

La restitution des restes humains conservés dans les collections publiques des musées est encadrée par une loi pour les demandes des pays étrangers, mais l’État argue d’un vide juridique pour répondre aux revendications de la Guyane et de La Réunion. Cet article est paru chez nos amis de Mediapart.

Les crânes du roi Toera et de deux guerriers sakalaves tués en 1897 et en 1898, lors de la conquête de Madagascar par la France, devraient retrouver la terre de leurs ancêtres au mois d’août. Cette restitution sera l’aboutissement d’un long processus, entamé en 2003. En voyage officiel dans la grande île de l’océan Indien le 23 avril, le président Emmanuel Macron devait initialement participer à une cérémonie célébrant ce retour et « l’apaisement des mémoires » qu’il permet.

Mais cette paix retrouvée semble réservée pour le moment aux seuls pays étrangers. « Le peuple réunionnais a besoin de retrouver de la fierté », affirme Ghislaine Mithra-Bessière, présidente de l’association Rasine Kaf, signataire avec une quarantaine d’autres associations réunionnaises d’un appel à la restitution de crânes d’esclaves réunionnais « collectionnés » au musée de l’Homme de Paris.

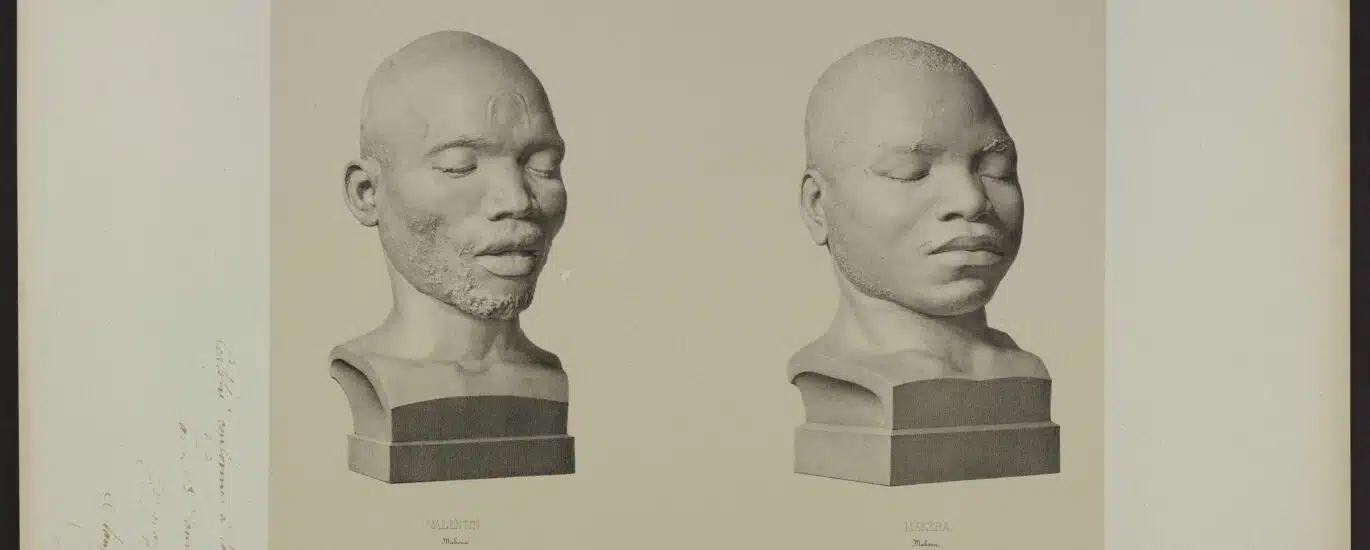

« Plusieurs têtes et bustes moulés d’esclavisé·es ont été pris en 1840 à l’hôpital colonial de Saint-Denis de Bourbon, et ont été acquis plusieurs décennies après, sous forme de crânes et de moulages, par le Muséum d’histoire naturelle de Paris. Aujourd’hui conservés dans les réserves du musée de l’Homme de Paris, ces crânes et ces bustes d’esclavisé·es de La Réunion ont été classés dans diverses collections de restes humains, en référence aux origines supposées ou réelles de ces personnes, tantôt rattachées à Madagascar, tantôt au Mozambique, de sorte que leur provenance ultramarine était en partie passée inaperçue », jusqu’à la révélation de leur existence par le média réunionnais Parallèle Sud, explique Klara Boyer-Rossol, spécialiste des traites et des esclavages dans l’océan Indien occidental et chercheuse au Bonn Center for Dependency and Slavery Studies (BCDSS), à l’université de Bonn, et affiliée au Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavages (Ciresc).

« Au cours du XIXe siècle abolitionniste, au moment où l’ethnographie prenait son essor de part et d’autre de l’Atlantique, écrit la chercheuse dans un numéro spécial qu’elle codirige pour la revue scientifique Esclavages & post-esclavages, la médecine et la science des “races” ont systématisé l’exploitation scientifique de cadavres, de crânes et d’ossements, notamment de personnes désignées comme “noires” et/ou “esclaves”. »

« Nous demandons la restitution des restes humains de nos ancêtres déportés et la création d’un musée de l’esclavage », insiste Ghislaine Mithra-Bessière. Un tel musée aurait pour vocation de rassembler les données liées à l’esclavage, au marronnage et à l’engagisme. « Il y a urgence ! On a droit à notre histoire et un devoir de mémoire ! Les Réunionnais se doivent de donner à ces ancêtres une place d’honneur. »

Pour l’instant, ces restes ancestraux de La Réunion restent conservés dans les réserves du musée de l’Homme : le principe est toujours celui de l’inaliénabilité des collections publiques. La loi-cadre de décembre 2023 pour la restitution des restes humains aux pays étrangers par la France ne prévoit pas d’étendre cette possibilité aux collectivités ultramarines.

« À l’époque où ils nous ont pris nos ancêtres, nous étions des colonies, resitue le député (Gauche démocrate et républicaine, GDR) de La Réunion, Frédéric Maillot, il est maintenant possible de faire des restitutions d’État à État mais l’État ne peut pas se restituer à lui-même. Voilà pourquoi nous appelons urgemment à une loi-cadre spécifique à l’outre-mer. » Sur les dix-huit mille restes humains conservés au musée de l’Homme, plusieurs centaines pourraient provenir des outre-mer français. La connaissance de la provenance de ces restes demeure extrêmement lacunaire, les chercheurs qui s’y sont attelés depuis quinze ans se comptent sur les doigts de la main.

Le musée de l’Homme a affirmé par écrit à Mediapart que la direction des collections a identifié, outre les moulages et ossements de La Réunion, « cinq restes humains et quatre bustes en plâtre pour la Guadeloupe et sept restes humains et un buste pour la Martinique […] sous réserve des recherches en cours qui peuvent révéler des problèmes de classement dans une mauvaise catégorie géographique ».

La France face à son histoire coloniale

Et c’est compter sans les dépouilles mortelles à partir desquelles ont été moulés post mortem six crânes et deux bustes kali’na de Guyane dont l’association Moliko Alet+Po réclame elle aussi le retour sur les terres ancestrales. « Chaque jour compte », s’impatiente Corinne Toka Devilliers, de cette association qui milite depuis de nombreuses années pour le retour de ces personnes exhibées au Jardin d’acclimatation dans un zoo humain. « Au mois de septembre dernier, nous sommes venus avec des descendants et des responsables coutumiers officialiser la demande de restitution. Nous avons fait une cérémonie chamanique au musée de l’Homme. C’était très fort, face à ces six squelettes dans leurs cartons. Cela a mis une forme de pression. »

Le député (Ensemble pour la République, EPR) Christophe Marion a fait un rapport avant de déposer au tout début de cette année une proposition de loi pour les territoires d’outre-mer. « On touche au but, se réjouit Corinne Toka Devilliers. En 2026, nos ancêtres pourraient être de retour en Guyane. » La proposition de loi du député prévoit de combler le vide juridique pour autoriser la restitution des restes humains aux collectivités d’outre-mer.

Problème : bien que transpartisan, le texte ne fait pas consensus. « Ce qui nous gêne, détaille le député Frédéric Maillot, c’est que ces restes sont décrits comme ne pouvant être l’objet de revendications victimaires. La formulation est au moins maladroite. C’est insupportable et désolant qu’on nous dise de ne pas nous victimiser avec ça. Faut-il rappeler que l’esclavage est un crime contre l’humanité ? »

Contactée par Mediapart, la sénatrice (Union centriste, UC) Catherine Morin-Desailly, autrice de la loi de 2023, rappelle que « certains restes humains n’ont rien à faire dans [ces] collections, il est légitime qu’ils retournent vers leurs terres d’origine pour être traités dignement et pas comme des objets de collections, d’où le mot “restitué à des fins funéraires” ». L’une des conditions que pose la loi est que les restes humains ne soient pas transférables d’une collection à une autre. « Cela peut être un mémorial, une inhumation ou une incinération mais toujours avec le respect dû aux morts, poursuit la sénatrice Morin-Desailly. Dans le respect des coutumes des gens concernés, ils sont laissés libres. »

Très impliquée depuis quinze ans dans la restitution des restes humains à leurs communautés d’origine, la sénatrice se dit optimiste sur le fait d’aboutir prochainement à la mise en place d’un cadre juridique pour tous ceux qui en font la demande. Pourtant, même amendé, il n’est pas sûr que le texte soit mis à l’ordre du jour. « Les propositions de loi transpartisanes en attente d’examen sont innombrables », confie une source parlementaire.

« Mais surtout, ce sujet plus que sensible touche à la façon qu’a la France de considérer son histoire avec ses territoires d’outre-mer, son histoire coloniale. » Ces collections qui abritent des restes humains par milliers ont tout de la boîte de Pandore : hier, la Guyane, aujourd’hui La Réunion et demain la Guadeloupe et la Martinique. Tous les territoires et tous les peuples ultramarins sont concernés.

Photo mise en avant : Crânes et bustes moulés conservés au musée de l’Homme sont réclamés par des associations et des élus de l’océan Indien. © Collections Muséum national d’histoire naturelle, EST VOY 3 (156)