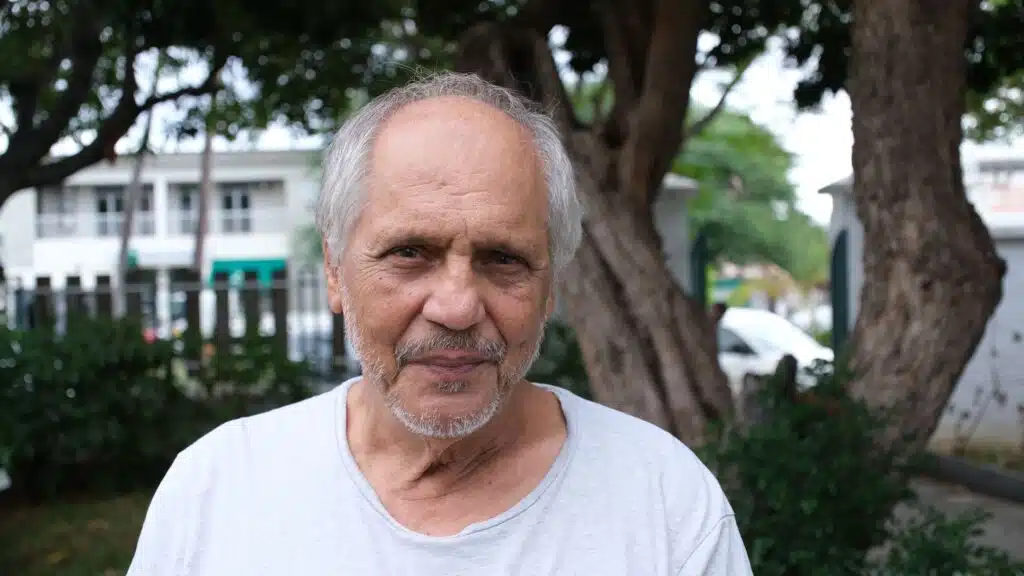

Parallèle Sud, dans son projet de valoriser la langue et la culture créole, s’apprête à publier en collaboration avec Lofis Lalang, des travaux de cette association historique dans l’étude et la mise en lumière de la langue créole. En guise de mise en bouche, nous avons interviewé Axel Gauvin, président et l’un des membres fondateurs de Lofis Lalang kréol La Rényon.

Axel Gauvin, pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?

Je suis né en 1944 à Bois-de Nèfles Saint-Denis dans l’école où ma mère était directrice. J’y ai fait ma scolarité, puis le lycée Leconte-de-Lisle, avant d’intégrer une classe de prépa à Bordeaux puis de faire l’école normale sup et de devenir professeur de biologie et de géologie.

Comment est né Lofis Lalang et votre implication dans cette association ?

Depuis les années 1969-70, je m’intéresse à la langue et à la culture créole. Je suis membre fondateur, avec d’autres bien sûr, de plusieurs associations. Lofis nait en 2006 pour répondre à un besoin. Il s’agissait d’avoir un outil pour défendre la langue, la culture, l’identité réunionnaise mais sans exclusion.

Quelles sont les actions concrètes de Lofis depuis sa création ?

Nous avons voulu mieux comprendre les problèmes linguistiques. Nous l’avons fait avec les spécialistes, des linguistes, la psychologie cognitive, des pédagogues, des académiciens. Nous avons commandé un sondage pour comprendre, il a montré l’amour de la langue réunionnaise par les Réunionnais. Nous avons organisé des colloques, des séminaires… Nous avons écrit cette grammaire de 850 pages. Monté des expositions sur le manger, le boire, les plantes médicinales… On en a fait des fascicules, des clips vidéos et audios. Nous avons aussi fait un gros travail sur l’origine des mots, réfléchi sur la graphie… Puis nous travaillons sur un dictionnaire français-créole alors que tous les dictionnaires jusqu’ici vont du créole vers le français. Un dictionnaire qui dit le sens des mots, mais aussi comment ils sont employés, leur connotation. Nous ne voulons pas être un gendarme, plutôt proposer un outil. Nous avons commencé en 2012 et en sommes à la lettre « T » mais il faudra revenir sur les premières lettres. L’objectif que nous nous sommes fixé est de définir une centaine de sens par semaine, il y a aujourd’hui 43 000 entrées de sens français. Combien cela fait-il de mots créoles ? Peut-être qu’on le saura quand on aura fini.

Un débat dépolitisé #

Les temps changent. On voit que le créole réunionnais est mieux accepté qu’il y a quelques années.

En effet ça a bien avancé. A l’époque, quand on disait que le créole est une langue, on déclenchait des rires. Et puis c’est le PCR (Parti communiste réunionnais) qui portait ce combat, c’est une chose qui faisait peur. Aujourd’hui, il est vrai que les choses sont apaisées. On s’est rendu compte que ce n’est pas le diable, que le créole apporte beaucoup de choses positives, y compris dans le monde scolaire.

Pourquoi le créole a-t-il eu cette mauvaise image ? Est-ce que, de tout temps, on a pensé qu’il fallait privilégier le français au dépend du créole pour réussir ?

La situation à La Réunion est un peu différente de celle des Antilles où, en effet, on interdisait dans certains milieux aux enfants de parler créole. A La Réunion, même les élites portaient un regard bienveillant sur la langue créole, un regard paternaliste mais positif quand même. Les Marius et Ary Leblond, par exemple, ont écrit en créole. Ici, nous sommes beaucoup plus loin de la métropole ; il fallait trois à six mois de voyage pour venir. Du coup, les gens qui étaient envoyés dans l’île restaient plus longtemps, voir s’installaient définitivement. Ils embauchaient une nénène pour s’occuper de leurs enfants qui, du coup, apprenaient le créole. C’est avec la départementalisation et l’école obligatoire pour tous que les choses ont changé. L’usage du créole était proscrit dans les écoles et dans l’enseignement, et on a inventé une opposition entre les deux langues. Pendant longtemps, on a prétendu que celui qui parlait créole se débrouillait moins bien en français. Cette idée a depuis été, heureusement, largement battu en brèche. Le débat est largement dépolitisé, on peut parler de l’identité sans forcément parler de dimension politique.

Ne pas compliquer la lecture du créole#

La situation actuelle n’est pourtant pas idyllique ?

Certes non. On a bien avancé mais il reste encore un grand chemin à parcourir. La météo n’existe pas en créole, ni la toponymie… Est-on sûr que tout le monde comprend vraiment le français ? Comment pourrait-on mettre à l’aise l’ensemble de la population ? Je pense à l’état civil où l’on se sent en infériorité ; il faut libérer la psychologie des gens, car l’idée persiste qu’avec le français, on a le savoir. Pour lutter contre ça, le minimum serait déjà que les enseignants soient tous créolophones, il y a un réel danger à continuer à valoriser le français comme seule « langue de la réussite ».

Les mères, croyant bien faire, parlent français à leurs enfants. Ne risque-t-on pas à terme de voir disparaître le créole s’il n’est plus la langue maternelle ?

Il y a plusieurs schémas de disparition d’une langue: quand tout le monde est mort, quand le locuteur refuse de la parler, ou lentement par substitution. Quand j’ai commencé, le mot « arbre » n’existait pas en créole. Aujourd’hui, « pied bois » n’est plus utilisé. De même, on disait « cari volay », pas « cari poulet ». La grammaire aussi se francise souvent, on peut le voir notamment dans les publicités. Pour autant, le créole est vivant, beaucoup de substantifs apparaissent. Comme le magnifique «démavouse» de Danyel Waro. Des néologismes, il y en a plein les livres. Soubik, bertel, au lieu de sac à dos ? Le mot créole est beaucoup plus précis, mais il ne faut pas être passéiste.

Vous parliez de graphie. En a-t-on enfin arrêté une ?

A Lofis Lalang, on n’est pas tous d’accord à cent pour cent sur ce sujet. Pour ma part, je pense qu’il faut s’adapter au lecteur. C’est un problème de communication où il y a un émetteur et un récepteur, et on doit tenir compte du récepteur sinon ça ne marche pas. Par exemple, si j’écris « un tas kafé » pour dire une tasse de café, on lira « un tas café » et ce n’est pas ce qu’on veut ; nous sommes donc obligés d’écrire « un tasse kafé ». Pour permettre la compréhension, on est obligé de respecter les mécanismes de lecture déjà intégrés. Il faut faire des concessions. On ne peut pas décréter et imposer un mécanisme, les gens n’ont pas besoin de lire le créole, si c’est compliqué, ils ne le feront pas.

Propos recueillis par Philippe Nanpon