REPUBLICATION – pendant les vacances, Parallèle Sud repart dans ses archives et propose aujourd’hui un article paru une première fois le 8 avril 2025.

Anne-Laure Dijoux est docteure en archéologie spécialisée dans le peuplement des hauts de l’île et particulièrement du marronnage. Dans cet entretien, elle revient sur l’état des connaissances archéologiques actuelles, des squelettes de l’Îlet à Cordes et du Tapcal à la vallée secrète de Cilaos et l’hypothèse du « royaume marron ».

L’archéologue, Anne-Laure Dijoux, travaille en équipe et sous autorisation de l’État, dans le cadre de projets de recherche visant à répondre à des questionnements historiques — comme celui du marronnage, longtemps resté méconnu. Ce sont des recherches pluridisciplinaires : fouilles, diagnostics archéologiques, travail sur les archives, études botaniques ou encore enquêtes orales.

Le Service régional de l’archéologie (SRA) de la Direction des Affaires culturelles de La Réunion a été créé en 2010, permettant à la recherche archéologique de se structurer, notamment grâce à Édouard Jacquot, ancien conservateur régional de l’archéologie.

Anne-Laure Dijoux commence à travailler en 2007, avec un but précis : « Mon objectif, c’était de documenter la vie des esclaves marrons. Il y a beaucoup de documentation historique, mais qui provient surtout des chasseurs. On sait peu de choses sur le mode de vie des marrons. Aujourd’hui, il est certain qu’il y a eu du grand marronnage, surtout dans le centre de l’île, et nous avons découvert le seul site avéré de marronnage à la vallée secrète à Cilaos. »

Peu de traces#

En 2013, dans la zone du volcan, le site HBC-13 (pour Haut-Bras Caron 2013) est découvert sans que l’on puisse réellement identifier qui utilisait cet abri sous roche. « Ce site de passage concernait des campements temporaires qui pouvaient servir aux marrons, aux chasseurs de marrons et également aux braconniers.

La signature archéologique sur un campement temporaire de ce type en abri sous roche est la même pour un marron, un chasseur de marrons ou un braconnier : ils vont chasser du gibier, allumer des feux et consommer des cabris sauvages et surtout des oiseaux marins comme le pétrel de Barau. «

La discrétion intrinsèque du marronnage, et le tabou qui a longtemps entouré ce pan de l’histoire réunionnaise, ne jouent pas en faveur de découvertes archéologiques.

« Le problème avec l’archéologie du marronnage, c’est que le but du marron est de fuir, donc d’échapper aux chasseurs en changeant régulièrement de camps. On va retrouver des traces de foyer et des ossements. Mais s’il y a eu du grand marronnage en basse altitude, les sites ont disparu car ils ont été fortement anthropisés (NDLR : transformation de l’environnement par la présence de l’être humain ou son action), les vestiges ont disparu depuis des décennies. Si un habitant a retrouvé une sagaie ou autre vestige d’esclave marron, c’était souvent jeté pour éviter les ennuis avec l’administration. Le seul espoir qui nous reste pour découvrir des sites de marronnage intacts, ce sont les zones extrêmement reculées où l’homme ne met pas les pieds. »

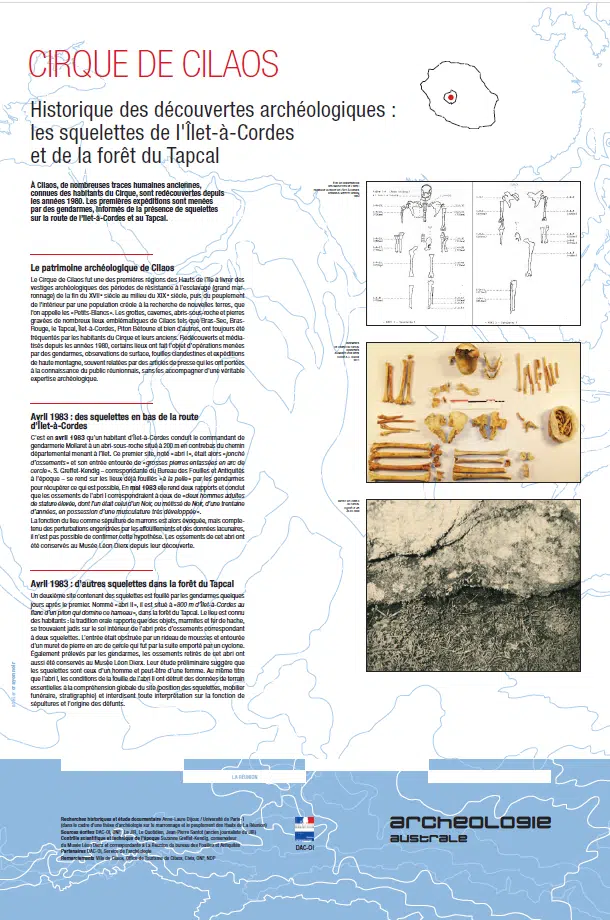

Les découvertes du Tapcal et de l’Îlet à Cordes en 1983#

Et pourtant, en avril 1983, des ossements sont retrouvés en bas de la route d’Îlet à Cordes puis dans la forêt du Tapcal. Quatre squelettes sont retrouvés en tout.

Ceux de l’Îlet à Cordes sont retrouvés sous un abri sous roche. Les gendarmes prélèvent les squelettes et les envoient au Musée Léon Dierx où Suzanne Greffet-Kendig, conservatrice chargée des musées départementaux de La Réunion les examinent. Elle attribue ces deux squelettes à la communauté marronne , deux hommes de grande taille et à la musculature très développée.

Sont ensuite prélevés deux squelettes dans la forêt du Tapcal à Cilaos, toujours sous un abri sous roches. Les deux squelettes sont ceux d’un homme et d’une femme.

Ces squelettes que certains pensent perdus, ne le sont pas tous : « Une partie des squelettes est toujours conservée au Musée Léon Dierx de Saint-Denis, et une partie est perdue, peut-être encore au Musée de l’Homme à Paris. Il y a aussi d’autres squelettes de la région du Volcan et des hauts de Saint-Paul au Musée Léon Dierx. A la suite de son installation en 2010, tous ces squelettes ont été transférés au Service Régional de l’Archéologie de La Réunion qui conserve tous les mobiliers archéologiques issus des fouilles. »

À l’époque des découvertes, il n’y pas de service régional d’archéologie et ce sont des gendarmes qui se chargent des prélèvements. « Le contexte de ces découvertes fait que toute l’information scientifique a été perdue pour les archéologues. Il y a eu des affouillements par les gendarmes ou par des chasseurs de trésor. Quand un archéologue découvre un site, le prélèvement arrive en dernier. On analyse d’abord l’environnement et on géolocalise chaque découverte, ce qui nous permet de comprendre la fonction du site. Aujourd’hui, on ne peut malheureusement pas déterminer la fonction première des lieux de découvertes de ces squelettes, si c’était le premier lieu de sépulture ou si les ossements ont été déplacés par la suite. »

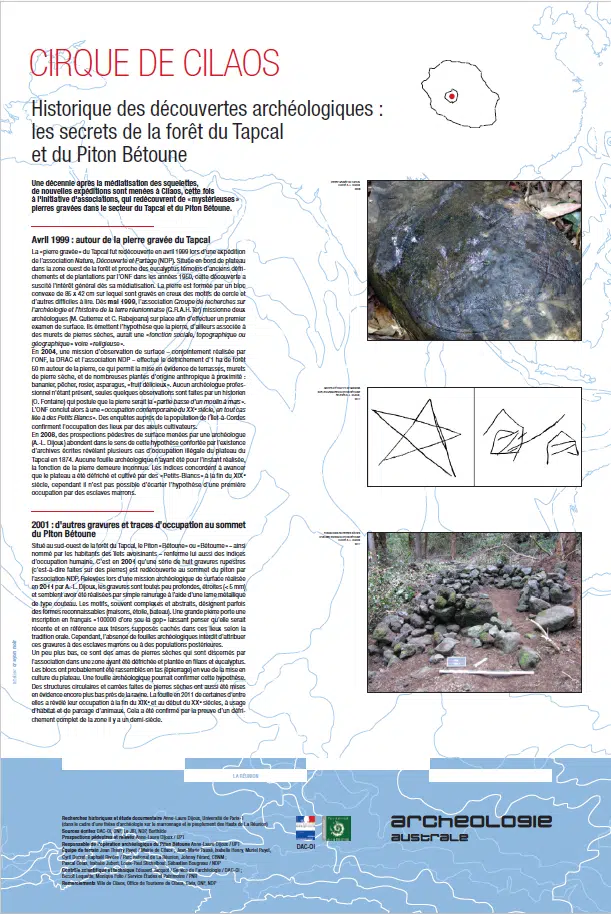

En 1999, une pierre gravée est retrouvée dans la forêt du Tapcal, sans qu’on sache ce qu’elle représente et elle alimente des rumeurs certains l’associant à des rituels religieux encore inconnus. Pour Anne-Laure Dijoux, il y a peu de mystère : « C’était un lieu déjà connu des habitants. Autour de cette pierre, il y a des ruines, des murets en pierre sèche qui indiquent une habitation récente, certainement de petits blancs. La gravure circulaire de la pierre fait vraiment penser à la partie basse d’un moulin à maïs, c’est l’hypothèse la plus probable. »

La vallée secrète de Cilaos : un campement saisonnier de marrons#

En juillet 2011 et 2012, des fouilles sont réalisées dans une vallée tenue secrète à Cilaos à 2000 mètres d’altitude. Il s’agit, à ce jour, du seul site archéologique de marronnage avéré à La Réunion. Deux abris aménagés en pierre sèche sont découverts, installés auprès des parois rocheuses pouvant abriter jusqu’à 6 personnes adultes allongées ou une dizaine assis en tout. Des centaines d’ossements de faune consommée sur place sont retrouvés, de cabris, des porcs mais surtout des pétrels de Barau. Cette vallée est très difficile d’accès, démontrant que les marrons se sont mis en danger pour échapper aux chasseurs.

Quelques objets ont résisté au temps (clous, fragments de silex et éclats de fer) et notamment une pipe en terre cuite qui a permis d’estimer un des moments à laquelle la vallée a été fréquentée, entre 1809 et 1835. Ce campement était occupé par les marrons seulement pendant la période des pétrels de Barau pendant quelques semaines. Un nomadisme forcé par la connaissance grandissante des reliefs de l’île par les chasseurs de marrons.

« Sur des campements plus longs comme sur la vallée secrète, les marrons ont pris le temps de construire des abris avec des pierres sèches et on observe une meilleure connaissance de l’environnement et de la présence de gibier. Les marrons savaient que pendant la période où ils se rendaient sur le camp, des pétrels juvéniles étaient présents en abondance et il suffisait de se baisser pour les capturer. »

Le royaume marron, « peu probable »#

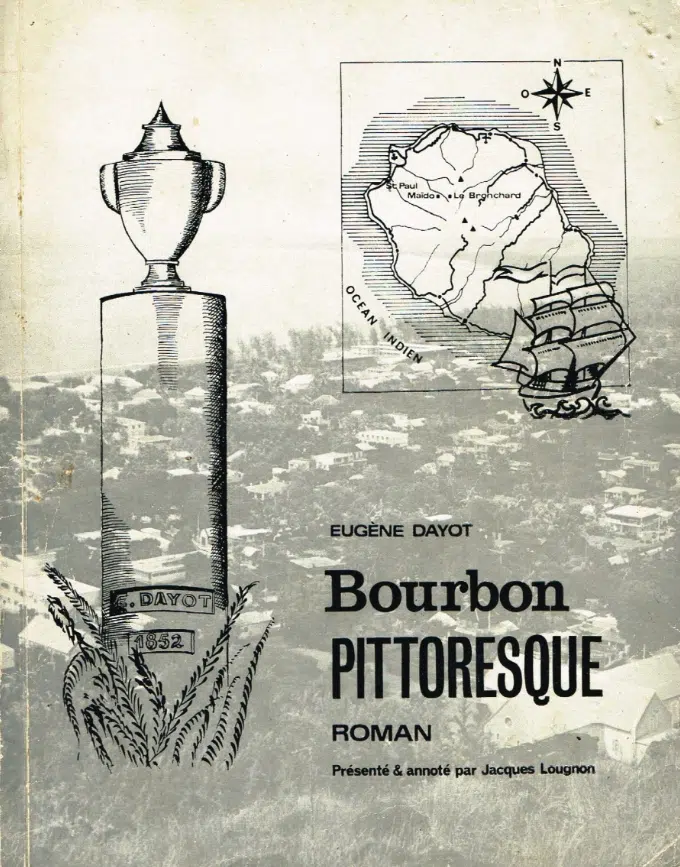

Dans un article publié en juillet 2023 sur notre site, Charlotte Rabesahala évoquait le royaume marron de l’intérieur, une hypothèse peu plausible pour les archéologues selon Anne-Laure Dijoux. « L’histoire du marronnage de Bourbon présente de nombreuses zones d’ombre que certains historiens – faute de faits tangibles- ont tenté de combler en se basant sur des faits romanesques sans fondements historiques vérifiés. A ce titre, la trame issue du roman d’Eugène Dayot -Bourbon Pittoresque- est utilisée en tant que vérité historique, or il s’agit bien d’un récit purement fictif imaginé par cet auteur qui avait lui même mené diverses recherches ethnologiques, archivistiques et toponymiques pour soutenir son intrigue. Il est important de rappeler que les lieux cités dans son ouvrage présentent aujourd’hui à leur surface, non pas des vestiges archéologiques liés au marronnage, mais bien des ruines caractéristiques de l’habitat et du travail des terres par les Petits-Blancs. A l’heure actuelle des recherches archéologiques, il n’existe pas de preuve tangible appuyant la thèse du « royaume de l’intérieur« .

Vous pouvez retrouver l’entretien en vidéo et le PDF des bâches d’exposition pour plus de précisions.

Entretien : Léa Morineau

⚠︎ Cet espace d'échange mis à disposition de nos lectrices et lecteurs ne reflète pas l'avis du média mais ceux des commentateurs. Les commentaires doivent être respectueux des individus et de la loi. Tout commentaire ne respectant pas ceux-ci ne sera pas publié. Consultez nos conditions générales d'utilisation. Vous souhaitez signaler un commentaire abusif, cliquez ici.