Ce vendredi 16 mai, journée internationale de la paix et du vivre-ensemble selon l’ONU, le tribunal de Saint-Denis accueillera un procès qui oppose le Directeur général du Crédit Agricole régional à plusieurs employés et syndicats pour répondre de faits d’injures publiques. Une affaire, qui au delà des insultes, nous révèle un cadre professionnel où règne la peur.

« Veinard, veinard, veinard »#

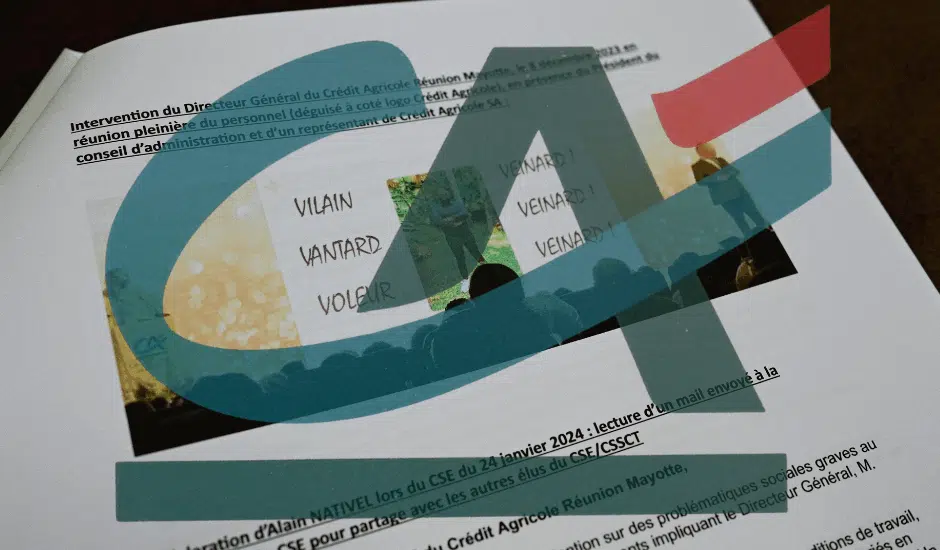

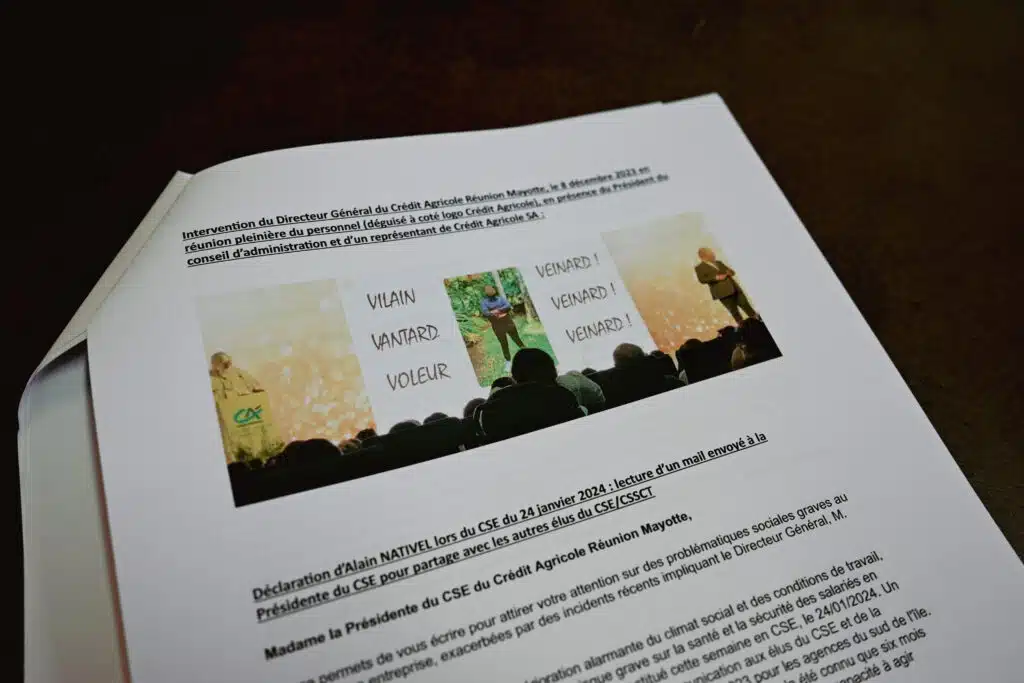

8 décembre 2023 – Lors de la soirée de Noël organisée pour les salariés, Didier Grand, Directeur général du Crédit Agricole Réunion Mayotte, projette une diapositive affichant un employé de type « malbar » avec les termes suivants : « Vilain, Vantard, Voleur ; Veinard, Veinard, Veinard ». La projection s’est déroulée devant près de 600 personnes, dont des salariés, des partenaires et des prestataires. Ce geste que Didier Grand aurait qualifié de « second degré » a provoqué l’indignation de toute la communauté hindoue de l’île.

Ce vendredi, le numéro un du Crédit Agricole Réunion Mayotte va devoir s’expliquer sur ses propos devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Il devra répondre d’accusations d’injure publique, délit qui lui est reproché par les nombreuses parties civiles qui seront présentes au procès et dont la majeure partie sont représentées par maître Léopoldine Settama-Vidon.

L’injure publique caractérisée?#

D’après l’avocate, les paroles prononcées le 8 décembre dernier constituent « des qualificatifs injurieux, infamants, humiliants car ce n’est pas très agréable de se faire traiter de cette manière. Tous les salariés de la communauté hindoue de l’entreprise, présents lors de cette conférence n’ont pas dû se sentir à l’aise ».

L’avocate poursuit en dénonçant le caractère raciste des propos « on cible la communauté Malbar de l’île, ce n’est pas une caresse de dire que vous êtes voleurs, que vous êtes vantard et que vous êtes vilains ». Mais alors, que dit la loi ?

Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure ». Un délit dont la peine peut aller jusque’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Un non-événement »#

Contactée par Parallèle Sud, l’avocate du prévenu, maître Lucille Collot dénonce quant à elle une déformation des faits. Son client, qui « réfute catégoriquement avoir tenu des propos racistes », déplore une instrumentalisation de ses paroles qui auraient été sorties de leur contexte. Selon son avocate, la photo, qui est reprise par les diverses rédactions et par les plaignants, sur laquelle il est possible de voir un employé du Crédit Agricole, n’a jamais eu pour but d’insulter la communauté malbar.

Selon l’avocate de la défense, c’est le salarié lui-même qui aurait envoyé cette vidéo, dans le but de candidater en tant que co-présentateur à la soirée de Noël au cours de laquelle les faits jugés se sont déroulés. « A aucun moment le visage de l’employé n’a été flouté » déclare l’avocate, et au contraire « M. Grand, dans une tentative de déconstruire un stéréotype racial, a inscrit Veinard, Veinard, Veinard en opposition aux 3V habituellement employés ».

Elle regrette les projecteurs braqués sur cette affaire qu’elle considère comme un « non-événement », « un dossier monté de toute pièce », « une instrumentalisation de la procédure et du droit de la presse ». Selon elle, ce procès est instrumentalisé par une partie des employés du Crédit Agricole qui seraient actuellement en conflit avec leur direction. L’avocate nous confirme d’ailleurs avoir déposé une plainte pour tentative d’escroquerie au jugement.

Un comportement récurrent #

Pourtant au delà des faits directs qui sont reprochés au directeur général en date du 8 décembre 2023, Parallèle Sud a pu consulter de nombreux documents (dont la déclaration d’accident de travail d’un employé du Crédit Agricole) qui attestent que Didier Grand aurait eu des propos « méprisants » antérieurement.

D’après une déclaration à l’intention du Conseil d’Administration du Crédit Agricole de la Réunion Mayotte, le Directeur général aurait déjà qualifié une de ses collaboratrices de confession musulmane « d’intégriste ayatollah » (personne aux idées rétrogrades qui use de manière arbitraire et tyrannique des pouvoirs étendus dont elle dispose) lors d’un conseil d’administration.

D’après un autre document consulté, lors d’une réunion du PRC, le 5 décembre 2023, il se serait comparé au directeur du « bagne de Cayenne », faisant ainsi référence à une page sombre de l’histoire française et à une forme de néo-colonialisme. Le bagne de Cayenne, instauré quelques années après l’abolition de l’esclavage, avait pour but l’utilisation une main-d’oeuvre captive pour l’exploitation d’un territoire colonisée.

En plus de ces propos plus que douteux, un employé du Crédit Agricole a reçu, un mois auparavant, « des propos inattendus, subis, vexatoires, blessant sa dignité » d’après sa déclaration d’accident du travail, reconnue par la sécurité sociale et qui n’a pas été contestée par l’employeur.

Une organisation du travail toxique #

Une réelle fracture semble s’être créée au sein de l’entreprise entre salariés et membres de la direction. « De grosses tensions dans le cadre des conditions de travail », relate Samuel Mathieu, président du Syndicat National de l’Entreprise Credit Agricole (SNECA), qui fera le déplacement spécialement pour le l’audience du 16 mai.

L’histoire ne s’arrête pas là. En l’espace d’une année, de janvier 2023 à janvier 2024, c’est trois enquêtes qui ont été menées auprès des salariés du Crédit Agricole sur les conditions de travail.

La première, datant de janvier 2023 concerne les intentions de départ des employés de l’entreprise. Sur 53% des employés en agence et qui ont répondu à l’enquête, 90 % d’entre eux auraient songé à quitter le Crédit Agricole. Pire même, « 8% des salariés en agence qui déclaraient l’apparition d’idées suicidaires », d’après Samuel Mathieu, président du SNECA. C’est dire l’ambiance qui règne au sein de l’entreprise.

La seconde, quant à elle, est rendue seulement trois jours avant les faits du 8 décembre. Cette enquête est demandée par le Crédit Agricole lui-même. Celle-ci souligne que « le ressenti général d’une activité hyper-contrôlée laisse peu d’espace informel de régulations de l’activité pourtant cruciaux pour le maintien en équilibre de tout système ».

Ces propos, sont repris dans la dernière enquête rendue en janvier 2024, après les faits. « La nouvelle organisation du travail impacte la gestion de l’agenda des conseillers et réduit leur autonomie ». Depuis l’arrivée du directeur général, un projet dit « distributif » a recentré les managers sur leurs fonctions strictement managériales. Mais du point de vue des conseillers, ce changement s’est traduit par un sentiment d’abandon : les managers leur semblent désormais coupés de la réalité du terrain. Ce rapport observe également « un cercle vicieux de tension au travail et la faible soutenaibilité du travail » et met en garde face à une « organisation actuelle qui présente un vrai risque pour la santé des salariés ».

Le procès de ce vendredi 16 mai éclairera d’un jour nouveau les méthode de management au sein de l’antenne locale du Crédit Agricole qui semblent bien loin des notions de « vivre ensemble » célébrées ce même jour par l’ONU.

Loïc Vidon et Olivier Ceccaldi