« Le but de la guerre est de rétablir la justice et non pas d’aller jusqu’au bout de la raison du plus fort », Francisco de Vitoria, 1539.

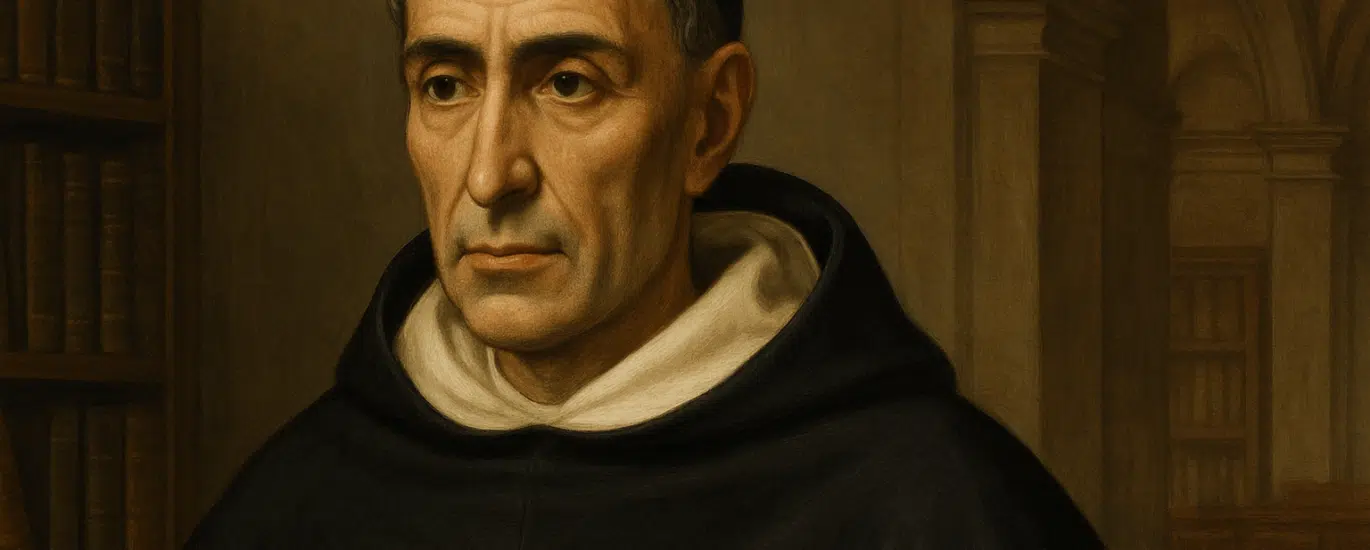

Francisco de Vitoria est un célèbre théologien-juriste de l’Ordre des Frères Prêcheurs, plus connu sous le nom de Dominicains, et grand professeur de l’École de Salamanque (Espagne), dont il est à l’origine du prestige. Il a vécu dans la première moitié du XVIe Siècle. Il est surtout connu pour ces leçons « Sur les Indiens » (De Indis), et « Sur le droit à la guerre » (De Jure Belli), inspirées de la conquête et exploitation coloniale de l’Amérique – ce nouveau monde qui s’appelle alors Indes occidentales1. Ce sont ces deux leçons, de 1539, qui ont fait de Francisco de Victoria le « fondateur du droit des gens moderne ». Au-dessus de la communauté politique (respublica), communauté qui se suffit à elle-même, le théologien-juriste de Salamanque place l’existence d’une communauté internationale (totus orbis) qui a le pouvoir de faire des lois pour tous les États et dont le droit des gens est appelé à assurer le bien commun (voir ci-dessous).

Un théologien-juriste du droit des gens, du droit des Indiens d’Amérique#

Francisco de Vitoria est né vers 1486 dans la Ville dont il porte le nom, dans la province d’Avala en Espagne, et ce comme il était d’usage dans l’Ordre des frères prêcheurs. Nous savons peu de choses sur ses origines et la date de sa naissance reste toujours incertaine. Ce qui est sûr, c’est qu’il entra très jeune dans l’Ordre des Frères Prêcheurs (OP). Formé au couvent dominicain de Burgos en Espagne, Francisco de Vitoria se rend à Paris en 1505 pour suivre à la Sorbonne le cours de philosophie et de théologie thomiste de Pierre Crockaert (1465-1514), au départ, en France, d’un renouveau de la pensée de Saint-Thomas (le thomisme). Enseignement que le jeune espagnol transplantera ensuite chez lui les méthodes. Devenu licencié en 1521, il retourne en Espagne l’année suivante. Il est alors nommé régent du Collège San Gregorio de Valladolid, où il enseigne durant trois ans. Il est déjà un professeur avisé, connu pour l’excellence de ses travaux.

En 1526, le poste de directeur de la chair de théologie de l’Université de Salamanque (la chair de théologie la plus importante et la plus libre d’Espagne) se trouve vacant suite au décès de son ancien occupant. Vitoria postule en prenant part à la compétition pour la fonction. Le poste lui est accordé de manière unanime par les juges. À ce poste qu’il conservera jusqu’à la fin de sa vie, en 1546, il donne un nouvel essor à l’enseignement de la discipline, en devenant un théologien et un juriste à l’écoute des problèmes de son temps. Et, de ce fait, très écouté et consulté par les grands de l’époque : l’empereur Charles Quint, le roi d’Angleterre, voire le pape sur des questions diverses (Etienne Bergeron, Québec, 2016).

Ce qui caractérise l’époque de Vitoria, outre la Reforme de Martin Luther (1483-1546), initiateur du protestantisme, et les guerres entre États chrétiens, c’est la découverte des Indes occidentales, la prise de conscience d’un Nouveau Monde dans son altérité et son autonomie. C’est un véritable défi lancé à l’ordre établi des connaissances de l’époque, toutes disciplines confondues, plus particulièrement la philosophie, le droit et la théologie. L’Espagne est alors à l’apogée de sa gloire. Son unité nationale se trouve consolidée par la prise de Grenade en 1492 (la même année de la découverte de l’Amérique), marquant ainsi la fin de la Reconquista espagnole. Et elle se voit octroyer, en vertu d’une jurisprudence médiévale donnant au pape une autorité universelle et le pouvoir de déléguer cette autorité au roi, la concession des Indes occidentales. En la circonstance à Isabelle la Catholique et Ferdinand son époux pour y amener la foi (la bulle Inter Caetera du 4 mai 1493 d’Alexandre VI).

Comme cette attribution territoriale implique la propriété et le gouvernement des terres, elle a été vite colonisée par les colons espagnols, par la voie d’un système de concession, appelé encomendia, qui permet de donner une portion de territoire, dès qu’elle a été reconquise, à un guerrier vaillant avec tout ce qu’il contient (sur et sous le sol qui est attribué). Quoique considérée comme juste par la majorité des juristes, l’extension de la souveraineté espagnoles au Nouveau monde souleva des problèmes d’ordre juridique, notamment chez les théologiens-juristes de l’école de Salamanque, Francisco de Vitoria et autres, et les dominicains missionnaires engagés sur le terrain auprès des Indiens, Bartholomé de Las Casas (1484-1546), en particulier (Nicole Awaïs, 2017 ; Gaëlle Demelemestre, 2019).

La mise en évidence de l’altérité, de l’autre dans le respect de ses droits#

La controverse qui agite, de fait, toute l’Espagne, était centrée autour de deux interrogations majeures portant sur le droit des Espagnoles à la conquête et à la domination des Indes et sur leur droit à réduire les Indiens à l’esclavage. De quel droit ou à quel titre les Espagnoles pouvaient-ils prétendre à la conquête et à la domination des Indes ? Et même en concédant qu’ils avaient légitimement le droit ou le titre de les coloniser, de quel droit pouvaient-ils réduire les Indiens à l’esclavage, ou les contraindre au travail forcé ?

Vitoria sait par ses confrères missionnaires ce qui se passe sur le terrain. À savoir, les excès commis par les soldats espagnols à l’encontre des Indiens et les maltraitances commises par les colons et les gouverneurs envers les mêmes populations. Et tout cela ne le laisse pas indifférent – loin de là ! Le théologien-juriste de Salamanque s’interroge, non pas à partir des titres invoqués par les colonisateurs pour légitimer l’appropriation de ce vaste empire, mais dans un cadre nouveau : celui du droit naturel, fruit de la raison humaine, tout en étant éclairé par elle. Donc commun à tous les hommes, car ce droit est rattaché à la nature humaine. Conséquemment, la dignité de chaque personne doit être reconnue quelle que soit sa culture et sa religion.

Quant au droit des gens (jus gentium), fondement du droit international moderne, il n’est que l’application du droit naturel dans un contexte particulier : la forme coutumière et universelle du droit naturel. Droit privé à l’origine il finit par inclure les relations entre les groupes, puis avec Vitoria entre les peuples (jus inter gentes). Selon sa lecture du droit des gens et du droit entre les peuples, Vitoria démontre que les Indiens, par nature libres, jouissent, comme tous les peuples de leur dominium(droit et souveraineté) sur eux-mêmes et sur leurs sociétés, leurs terres, leurs biens et autres possessions. Et de toutes ces choses, ils sont les vrais maîtres. Il y a donc violation du droit des Indiens, parce que le droit des gens s’impose aux Espagnols. Courageusement, Vitoria conclut au rejet de toute souveraineté ou prétention au pouvoir universel de l’empereur et du pape sur les Indes.

Les apports de Vitoria#

La pensée de Vitoria chamboule toutes les conceptions de son temps qui dénient aux Indiens leur Dominium sur les bases supposées de leurs mœurs païennes et choquantes, leur déficience rationnelle et servitude naturelle…, tout en donnant à Las Casas (1484-1566), une assise juridique dans son combat pour la protection des peuples amérindiens. Ce dernier, homme de terrain va encore plus loin. Il ne reconnait aucun titre légitime à la présence espagnole et exigera unes restitution totale de tout ce qui a été acquis illégitimement.

Francisco de Vitoria a proposé une nouvelle lecture du droit des gens qui marque le passage de la notion traditionnelle de ce droit à sa notion moderne en tant que droit international public. Une autre grande nouveauté de Vitoria (voir début de ce texte) est, sans doute, son idée d’une communauté mondiale (respublica universalis), fondée sur l’appartenance à une même nature, à une même dignité. Cinquante ans après Vitoria, le jésuite Francisco Suarez (1548-1617) a conduit cet enseignement à son terme : destination universelle des biens de la terre, droit de libre circulation de personnes, droit de commerce, caractère international de l’espace maritime (droit de la mer), etc. (Antonio Truyol Serra, le Supplément, Las Casas et Vitoria, mars 1987).

Francisco de Vitoria a mené un combat pour faire triompher le droit international en s’élevant et en nous élevant avec lui au niveau des principes les plus universels de la philosophie politique, comme le dit très justement Maurice Barbier, traducteur de ces deux fameuses leçons citées (1966) plus haut. Sa hauteur de vue peut nous permettre d’affronter les impérialistes de tous bords qui qui veulent en finir avec l’État de droit et la démocratie.

Reynolds MICHEL

1 Christophe Colomb entendait rejoindre les Indes par l’ouest, ce qui explique le nom d’Indes occidentales attribué à ces terres considérées alors attenantes des Indes.

Chaque contribution publiée sur le média nous semble répondre aux critères élémentaires de respect des personnes et des communautés. Elle reflète l’opinion de son ou ses signataires, pas forcément celle du comité de lecture de Parallèle Sud.