REPUBLICATION – pendant les vacances, Parallèle Sud repart dans ses archives et propose aujourd’hui un article paru une première fois le 7 août 2025

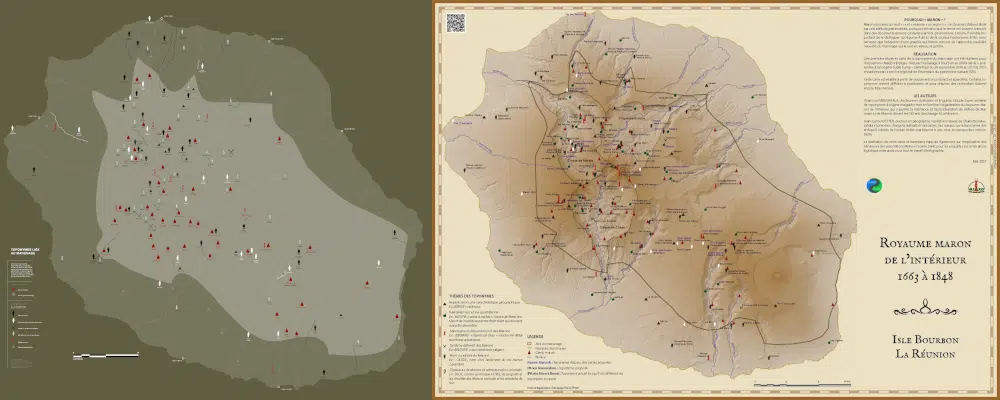

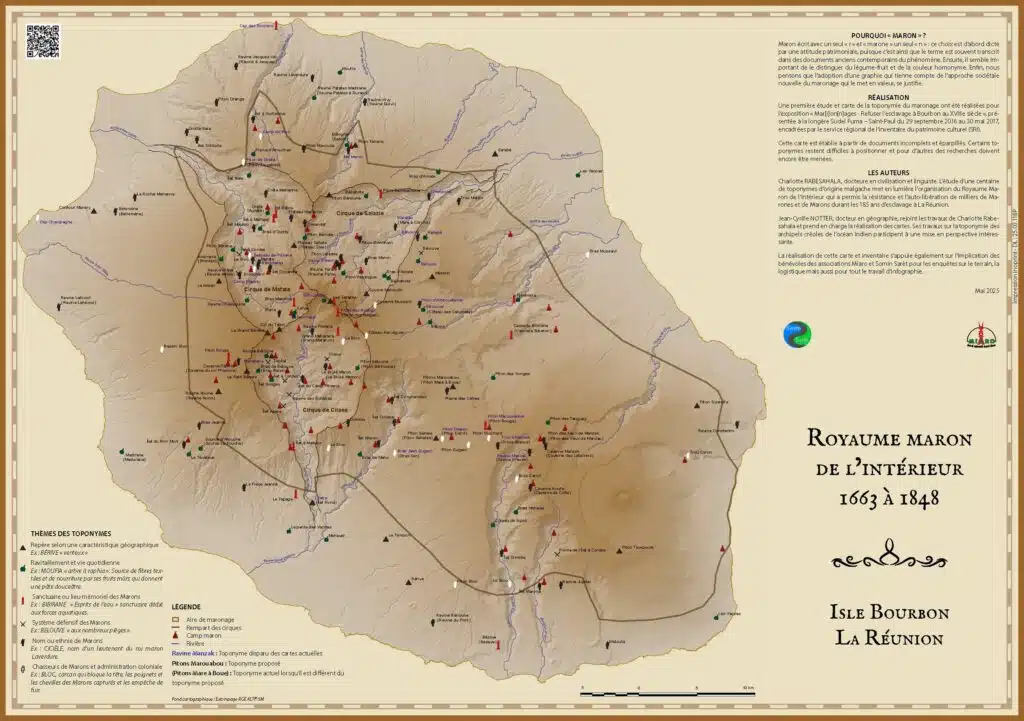

Jean-Cyrille Notter et Charlotte Rabesahala, géographe et linguiste, publient une version actualisée de leur carte du maronage. Depuis 2016, les deux passionnés n’ont cessé de pousser leurs recherches pour actualiser, nuancer, découvrir et supprimer des toponymes de leur carte, tout cela dans un objectif de fixer les connaissances historiques et de porter la mémoire du maronage.

Cette nouvelle carte du maronage, nous la devons au travail méticuleux de deux retraités ayant allié leurs compétences : Jean-Cyrille Notter, ancien docteur en géographie à l’Université de La Réunion, et Charlotte Rabesahala, ancienne linguiste, anthropologue et docteure en civilisation.

En 2016, les deux passionnés de toponymie, c’est-à-dire l’étude des toponymes (ou noms de lieux, selon la traduction latine), publient le résultat de longs mois de travail : la première version d’une carte du maronage. Ce travail est alors encadré par le Service Régional de l’Inventaire du patrimoine culturel (SRI), et présentée lors de l’exposition MAR[R]ON[N]AGES : Refuser l’esclavage à l’île Bourbon au XVIIIe siècle. Pour autant, ils n’en sont que partiellement satisfaits. Les recherches continuent et aboutissent à une nouvelle carte : « C’est une version actualisée. Après, évidemment, on peut toujours la faire évoluer avec nos découvertes, mais je pense que c’est la version finale » expliquent Jean-Cyrille Notter. Pour cette nouvelle version, une bénévole graphiste de l’association Somin Sarèt dédiée au recensement des chemins pavés dans l’est de La Réunion, a prêté main forte pour le design de la carte.

Mais alors, qu’est-ce que les toponymes ? Il y a deux types de toponymes : l’un générique, qui relève de la nature géographique du détail nommé, et l’autre spécifique, relatif à la dimension historique du lieu nommé. En légende, ils sont catégorisés selon six thèmes, comme : « Ravitaillement et vie quotidienne », « Sanctuaire ou lieu mémoriel des Marons » ou encore « Système défensif des Marons ».

Dans la légende, on peut distinguer les « Aires de maronage », les « Remparts des cirques » ou encore les « Camps marons ». Parmi les nouveautés de cette carte, il y a l’explication résumée des toponymes, au recto, et détaillée grâce à un QR code disposé dans un coin de celle-ci.

La toponymie, une science rigoureuse#

Par rapport à celle de 2016, des toponymes ont été ajoutés (environ une vingtaine), et d’autres retirés. Certains ont aussi été réinterprétés, d’autres réellement découverts. C’est le cas d’un toponyme réinterprété par les deux anciens enseignants, actuellement nommé « Piton Mare à Boue ». Tout commence par l’étude de ce toponyme sur les cartes anciennes. Jean-Cyrille Notter relève alors qu’on appelait ce lieu « Marabou », en référence au marabout d’Afrique, autrement dit à l’espèce d’oiseau de la famille des échassiers, se nourrissant dans les marais peu profonds. « Y a-t-il une mare spéciale, ou une boue particulière à cet endroit ? » se questionne la linguiste. Après vérification sur place, la réponse est non. En faisant l’étude linguistique du mot, Charlotte Rabesahala remonte au mot magalche « Marouabou », signifiant « plusieurs pitons ». Et cette fois-ci, après vérification sur place, oui, il existe bien plusieurs pitons à cet endroit.

Mais alors, pourquoi les noms de lieux évoluent-ils avec le temps, et s’éloignent-ils parfois de la réalité à laquelle ils faisaient référence ? « Parce que les gens ne comprennent pas, et dans le cas de Marouabou, ils ne savent pas à quoi ils font référence », répond Charlotte Rabesahala. D’où l’importance de la toponymie, et de la mémoire historique qu’elle porte en réalité.

Des exemples comme celui-là, la linguiste et anthropologue pourrait en raconter des dizaines. C’est le fruit d’années de recherche dans l’ombre, à tenter de retracer la véritable histoire des noms, en démêlant le vrai du faux, les interprétations et raccourcis linguistiques, et en ajoutant à cela les différents accents et langages créoles, malgaches ou français ayant jalonné le temps.

Ce chantier de recherche, Charlotte Rabesahala s’y est pleinement consacrée : « J’ai quitté mon travail d’enseignante en malgache et en civilisations malgache il y a plus de vingt ans pour ne faire plus que ça, tellement c’est prenant. La linguistique, c’est une science. Et j’insiste sur l’aspect scientifique parce que je déteste que l’on me prenne pour une fantaisiste. »

Un travail de fourmi#

Actualiser une carte de maronage équivaut à un travail de fourmi, explique Jean-Cyrille Notter : « On apprend des choses, on fait des suppositions, on fouille, on avance doucement, suivant les lectures, les cartes, les documents si on en trouve. » Parmi les documents ressources auxquels se réfèrent les deux passionnés, on trouve les romans anciens, dont les histoires de François de Mahy notamment, ou encore les romans d’Eugène Dayot, dans lesquels « il y a à prendre et à laisser », confie Charlotte Rabesahala.

En partant des toponymes, il faut ensuite poursuivre les recherches dans les documents d’archives, les cartes anciennes, ou encore les documents des EJN (États et justificatifs des noms), outils de l’IGN française. Une fois les études menées et les hypothèses posées, c’est l’heure de la vérification sur place, une étape essentielle pour le géographe et la linguiste.

Les bénévoles des associations Miaro et Somin Sarèt ont marché et arpenté les sentiers, dans les cirques, pour accéder aux lieux des toponymes et trouver des preuves. Ce n’est qu’à cette étape que les hypothèses ont pu être attestées… ou réfutées.

Parfois, les toponymes ont été nuancés, au regard des recherches précédentes. Et parfois, c’est une question de chronologie. Par exemple, les deux chercheurs ont découvert que certains toponymes appartenaient en réalité à la période de l’engagisme, et non à celle de l’esclavage, ils ne pouvaient donc pas être des lieux de maronages appartenant au royaume maron. « Il y a aussi des toponymes malgaches, dont on sait qu’ils font partie du maronage, mais que l’on a pas pu placer. Ce sont souvent des lieux-dits, mais on ne peut pas inventer leur emplacement, alors on les mets de côté, et on espère qu’un jour, au hasard d’une lecture d’un document, on trouvera des informations qui nous permettront de le placer. » ajoute Charlotte Rabesahala.

Recherche de vérité et devoir de mémoire#

Le premier objectif de cette carte est de fixer les toponymes, et de faire un point historique.

« Le fait que ce soit une carte grand public est très important. Les gens qui la liront vont la critiquer. Et c’est ce que nous attendons avec beaucoup d’espoir, car cela va nous permettre de trouver d’autres lieux, et aussi peut-être de corriger des choses. Mais on est ouverts à toute proposition. »

Cette ouverture à l’échange est aussi le fruit de l’expérience vécue par Charlotte Rabesahala grâce à son exposition sur le Roy Larvedure à Saint-Denis, il y a quelques années. Une des femmes venues voir l’exposition s’est adressée à un membre de l’association Miaro, en disant : « Je retrouve mon nom, juste là, ici. » En discutant avec l’anthropologue malgache et en creusant sur son nom, cette dame a alors découvert être une descendante de maron. « C’est la réalité qu’il y a derrière ces noms, et que l’on cherche », ajoute Mme Rabesahala.

Jean-Cyrille Notter souligne que cette carte est aussi un outil de reconnaissance : « La toponymie malgache du maronage permet de reconnaître cette période d’esclavagisme des Malgaches. » Cette carte vient apporter des pièces au puzzle de l’Histoire de La Réunion, et au devoir de mémoire : « J’ai travaillé sur les îles de l’océan Indien, et à Maurice, ils ont un peu effacé cette histoire, en effaçant des toponymes. Donc, cette carte porte un côté mémoriel. »

Pour l’instant, 3000 exemplaires ont été imprimés par les deux chercheurs, mais la stratégie de distribution de la carte n’a pas encore été determinée. Pour autant, l’objectif est clair: faire en sorte que cette carte puisse se retrouver dans les mains du public et permettent à celles et ceux qui le veulent, d’en apprendre davantage sur l’organisation du maronage.

Sarah Cortier

D’accord avec Patrick. Où peut on acheter cette carte ? Merci

Mon mail gseurin@wanadoo.fr

Bravo pour ce travail de mise à jour de la carte très intéressant avec un fond topographique.

Cependant, il est dommage que la résolution de l’image soit un peu limite pour pouvoir bien lire dès qu’on zoome.

Les éditions précédentes de la carte que l’on trouvait en jpg et pdf permettait une meilleure lisibilité quand on zoomait.

Merci