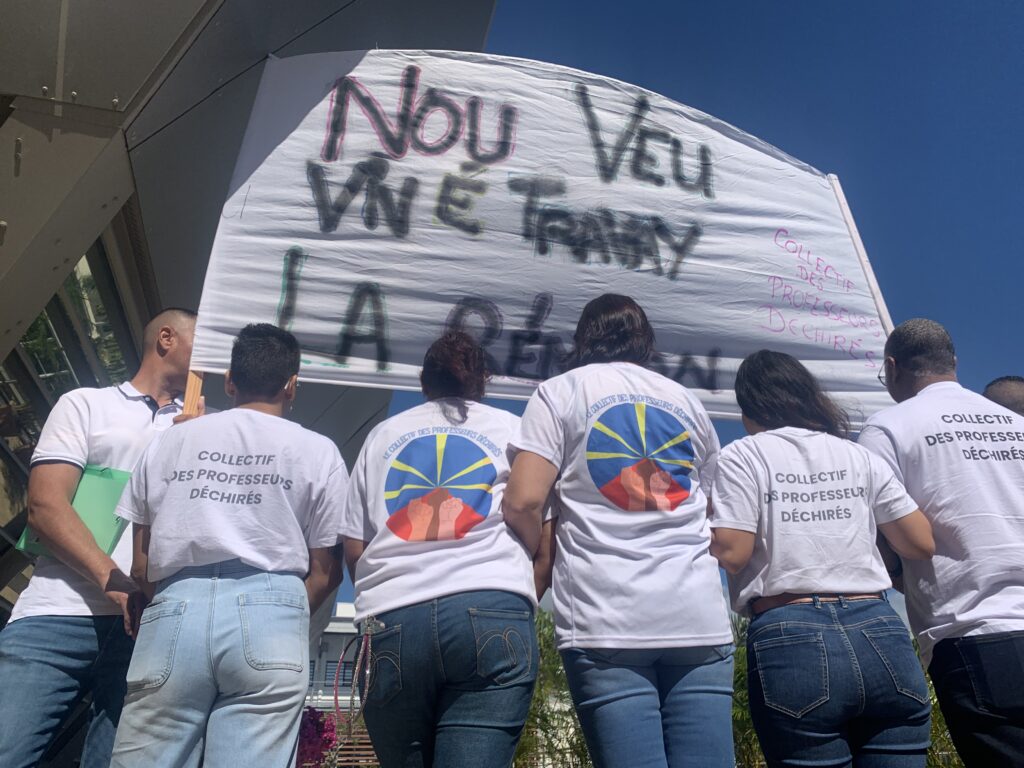

Ce jeudi 24 juillet, pour la troisième année consécutive, la Région Réunion a organisé une conférence de presse afin de réaffirmer son engagement en faveur des Réunionnais et Réunionnaises désirant exercer le métier de professeur sur leur territoire d’origine. C’est dans la salle Daniel Pavageau, que se sont rassemblés les membres du « Collectif des professeurs déchirés » – un groupe fondé cette année pour porter les revendications des enseignants désireux de rester et d’enseigner sur place – ainsi que des professeurs, des représentants politiques et des journalistes, pour discuter de la mutation de ces professeurs hors de leur département d’origine.

Cependant, comme chaque année, les solutions manquent ou restent inchangées. Les « professeurs déchirés » se retrouvent dans un état d’impuissance politique, qui les empêche d’envisager un avenir serein.

Un manque de transparence qui interroge #

Un des maîtres-mots de cette conférence fut la « transparence ». En effet, le rectorat, institution publique, ne transmet aucune donnée ni aux collectivités territoriales ni au corps enseignant. Il n’existe aucun bilan officiel et public indiquant le nombre de postes de professeurs vacants à La Réunion. Face à ce manque d’informations, les enseignants ont mené leurs propres recherches et ont découvert qu’il existe en réalité de nombreux postes vacants qu’ils pourraient occuper.

Il semblerait que les postes soient attribués à des contractuels, dont le recours par l’Éducation nationale ne cesse d’augmenter depuis 2022. Dans le second degré, leur part a progressé de près de 40 %, et dans le premier degré, elle a été multipliée par cinq. Ce choix est avant tout budgétaire et structurel : un contractuel coûte moins cher qu’un titulaire, car il ne bénéficie ni de la sécurité de l’emploi ni des mêmes droits à la retraite. Il offre également plus de flexibilité à l’administration, qui peut l’embaucher rapidement, l’affecter en urgence à un établissement et ne pas le reconduire l’année suivante. Le résultat est que des milliers d’élèves se retrouvent chaque année face à des enseignants précaires, souvent peu formés, sans garantie de stabilité ni de continuité pédagogique.

Cependant, il ne s’agit pas d’opposer contractuels et titulaires dans un système qui broie les uns comme les autres. Beaucoup des professeurs présents à la conférence venaient d’obtenir leur concours, après avoir été eux-mêmes contractuels. Ils ont choisi de passer le concours pour améliorer leur situation — notamment pour obtenir un CDI. Ils se retrouvent aujourd’hui « sanctionnés » en étant contraints de quitter l’île pour aller enseigner dans l’Hexagone, dans des zones où les professeurs manquent, alors même que La Réunion est elle aussi en pénurie.

Mais les postes vacants sont également attribués à des professeurs venus de métropole qui, en raison de leur ancienneté, tendent à les obtenir plus facilement que des Réunionnais qui souhaiteraient pourtant les occuper pour rester sur l’île ou y revenir.

Revoir les critères CIMM #

La conférence fut aussi l’occasion d’évoquer l’opacité des procédures d’affectation – ou de non-affectation – des Réunionnais sur leur territoire d’origine.

Le CIMM, Centre des intérêts matériels et moraux, est un dispositif administratif utilisé dans la fonction publique pour déterminer si un agent peut bénéficier d’une priorité de mutation vers un territoire d’outre-mer dont il est originaire, en fonction de certains critères qu’il doit remplir.

Cependant, tous les critères du CIMM ne se valent pas, comme le souligne Karine Lebon, députée de la 2ᵉ circonscription :

« Quand vous êtes véritablement issu de la Réunion, que vous y êtes né, que vous y avez grandi, que vos parents sont à la Réunion, ça compte autant que quelqu’un qui a acheté une maison ici ou qui a un compte en banque ici. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes attaches. »

Pour une procédure plus juste, Karine Lebon propose un élargissement des critères du CIMM, afin de valoriser d’autres formes d’enracinement et d’appartenance au territoire.

Un problème profondément colonial#

Les membres du collectif « Professeurs déchirés » ont pu expliquer les raisons de leur mobilisation. Il s’agit de permettre aux enseignants Réunionnais de rester sur place pour prendre soin de leurs proches et de leurs familles, parfois en situation compliquée — maladie grave, besoin de soutien psychologique — et d’exercer leur métier auprès d’élèves réunionnais dont ils connaissent le fonctionnement, les besoins et les difficultés.

Selon eux, pour pouvoir aider au mieux les élèves réunionnais, il faut avoir une expérience et un ensemble de savoirs propres à l’académie de La Réunion. L’enjeu est d’autant plus important dans une académie confrontée à des défis majeurs, comme l’illettrisme (fortes difficultés à l’écrit). En 2022, 12 % des adultes scolarisés à La Réunion étaient en situation d’illettrisme. La maîtrise de la langue créole pour enseigner sur l’île est donc souvent revenue comme un point important.

Sandrine Maillot, porte-parole du collectif, témoigne :

« On veut valoriser notre savoir-faire, on a été formés et on a grandi ici à La Réunion, on aimerait que ça soit enfin reconnu. Ça aurait dû être le cas avec les CIMM. »

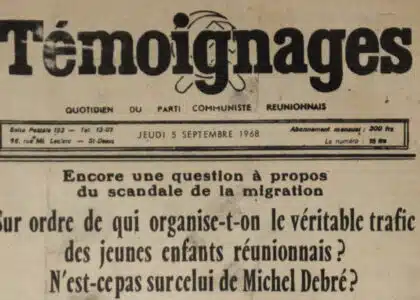

Mais cette reconnaissance est incompatible avec la gestion coloniale de l’île. Huguette Bello a rappelé, au cours de l’échange, la période du BUMIDOM, qui motive les pouvoirs publics à agir de la sorte, ce sont les mêmes peurs qu’il y a 60 ans : la peur de l’autonomie intellectuelle et matérielle d’un territoire aussi éloigné géographiquement que culturellement de la République.

Pourtant, l’État ne semble pas voir qu’en maltraitant les Réunionnais, il alimente lui-même leur désir d’autonomie. Car depuis la départementalisation, les habitants de l’île ne réclament qu’une chose : être traités comme des citoyens français à part entière. La reconnaissance des spécificités réunionnaises n’engage pas la voie du séparatisme, cette demande n’est pas incompatible avec le principe d’une République une et indivisible.

La traite des jeunes diplômés#

Plus qu’un déracinement douloureux, la mutation hors-département des professeurs de l’île révèle aussi une inégalité de traitement entre les professeurs métropolitains et les professeurs Réunionnais.

Selon Frédéric Maillot – député de la 6e circonscription – l’État français organise « la traite des jeunes diplômés réunionnais ». La présidente de Région a reprit la formule pour montrer qu’on utilise les professeurs Réunionnais pour combler les manquements dans les académies de l’Hexagone, notamment dans le PVC – sigle désignant les académies de Paris, Versailles, Créteil, – un bassin de postes « difficiles », confrontés à des défis sociaux et scolaires majeurs.

« Aujourd’hui, on envoie nos enfants dans le PVC — Paris, Versailles, Créteil — et ils vont exercer un métier que les Français de l’Hexagone ne veulent plus faire parce qu’ils sont eux aussi maltraités », Huguette Bello, présidente de la Région Réunion.

Ces affirmations sont corroborées par le Bulletin officiel n° 40 du 27 octobre 2022 du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Les habitants des DOM, lorsqu’ils n’obtiennent pas de poste chez eux, sont directement affectés au PVC, ce qui n’est pas le cas pour les autres régions françaises de l’Hexagone.

Que faire ?#

Le collectif a été entendu par le rectorat et a envoyé un courrier listant l’ensemble de ses revendications, aucune réponse n’a été reçue à ce jour. Les membres du groupe envisagent également de saisir le tribunal administratif si rien ne change. Le collectif souhaite aussi se projeter en métropole, notamment dans le PVC, pour porter le combat au plus près du ministère.

Comme chaque année, des élus locaux ont apporté leur soutien en envoyant des lettres et des recours au ministère de l’éducation. La Région a également adressé un courrier au ministère pour demander une audience — encore faut-il qu’elle soit acceptée, et surtout, qu’elle débouche sur quelque chose de concret.

Quant à la conférence, selon le service communication de la Région, son objectif était de « susciter une réaction face à cette situation injuste ». Il s’agissait de faire réagir le rectorat, qui a été informé de l’initiative, et de poser le sujet dans le débat public, pour que la population s’en empare et contribue à faire avancer les choses.

Mais sans réel moyen de pression sur des institutions qui, par le passé, se sont montrées intransigeantes, que peut-on réellement espérer ?

Au-delà de la surdité des institutions, le problème réside aussi dans le fait que ce problème local doit être réglé par des réformes à l’échelle nationale. Frédéric Maillot a déjà défendu une proposition de loi visant à instaurer la maîtrise du créole comme critère pour enseigner à La Réunion. C’était lors de la niche parlementaire du groupe GDR en 2023. Cependant, la proposition s’est rapidement heurtée à l’article 2 de la Constitution, qui stipule que le français est la seule langue officielle de la République.

D’autres pistes ont été évoquées, comme la revalorisation des salaires des enseignants dans le but de rendre à nouveau le métier attractif. Cela comblerait directement le manque d’enseignants en Métropole, plutôt que de continuer à faire venir des professeurs des DOM.

En organisant cette conférence, la Région s’appuie sur les revendications pour trouver une voie et agir concrètement et durablement pour les professeurs mutés hors du département, tout en connaissant les limites existantes et qui perdurent depuis des années.

Impuissance politique et perte de confiance dans les institutions#

Le problème des mutations des professeurs est ancien. Dès 2010, une dizaine de membres du collectif Profs 974 s’étaient enchaînés aux grilles du rectorat de La Réunion pour pouvoir rester sur leur île. Des ATP (Autorisation Temporaire de Poste, une dérogation administrative qui permet à un enseignant ou à un personnel de l’Éducation nationale d’occuper temporairement un poste particulier, souvent pour des raisons exceptionnelles) avaient alors été distribués et la controverse s’était calmée, sans qu’aucune réforme durable ne soit appliquée pour résoudre un problème qui se répète chaque année.

« Vivre et travailler au pays » est un slogan datant d’avant l’an 2000. Si ce slogan reste efficace, sa réutilisation régulière montre surtout que rien n’a changé.

Face à l’absence de solutions collectives, certains ont choisi une sortie individuelle : la démission. Nicolas Legentil est contractuel depuis 15 ans à La Réunion. Il a deux enfants avec sa compagne, professeur des écoles depuis 10 ans. Plutôt que de partir après l’obtention de son concours, il a décidé de démissionner pour rester auprès de sa famille, dont certains membres sont atteints de graves pathologies :

« Partir, ce n’est pas une option, j’ai une responsabilité familiale. »

Nicolas a le sentiment d’avoir été trompé : « on nous pousse au concours pour que à la fin on nous envoi en métropole ».

Le sentiment d’impuissance et le manque de considération du ministère et du rectorat donnent peu d’espoir à ces enseignants, « découragés par le système », comme Maïkandanie Ajaguin Soleyen Kichenin, dont la demande de maintien à La Réunion a été refusée malgré son jeune fils, présent avec elle à la conférence, et l’état actuel de son mari, qui se remet d’un grave accident. « J’ai peur pour l’avenir », dit-elle.

Chaque année, les politiques demandent que cette situation cesse. Ils la dénoncent, parfois la fustigent, comme la présidente de Région, qui a conclu la conférence par ces mots : « C’est révoltant, on peut en parler pendant très longtemps. »

Cependant, la Région tient un point essentiel : il est absolument nécessaire que le public se saisisse de ce combat qui s’inscrit dans une lutte plus large contre la mobilité forcée vers l’Hexagone, un déracinement imposé à encore trop de Réunionnais. C’est justement l’objectif du collectif des Professeurs Déchirés, qui cherche à changer la perception du public autour de leur lutte :

« On veut atteindre l’opinion publique parce que, clairement, pour l’instant, on nous ramène toujours au fait que c’est un concours national et qu’on chouine chaque année. C’est dur à entendre, c’est dur à lire. »

Des réformes structurelles pourraient apporter un réel changement qui mettrait fin à cette politique néocoloniale qui exporte toujours, 40 ans après le BUMIDOM, les cerveaux et la force de travail réunionnaise vers l’hexagone.

Mais ces revendications ne seront jamais entendues sans moyens de pression concrets, ce dont la Région manque aujourd’hui mais que l’action collective des citoyens peut combler.

Mathieu Belluteau