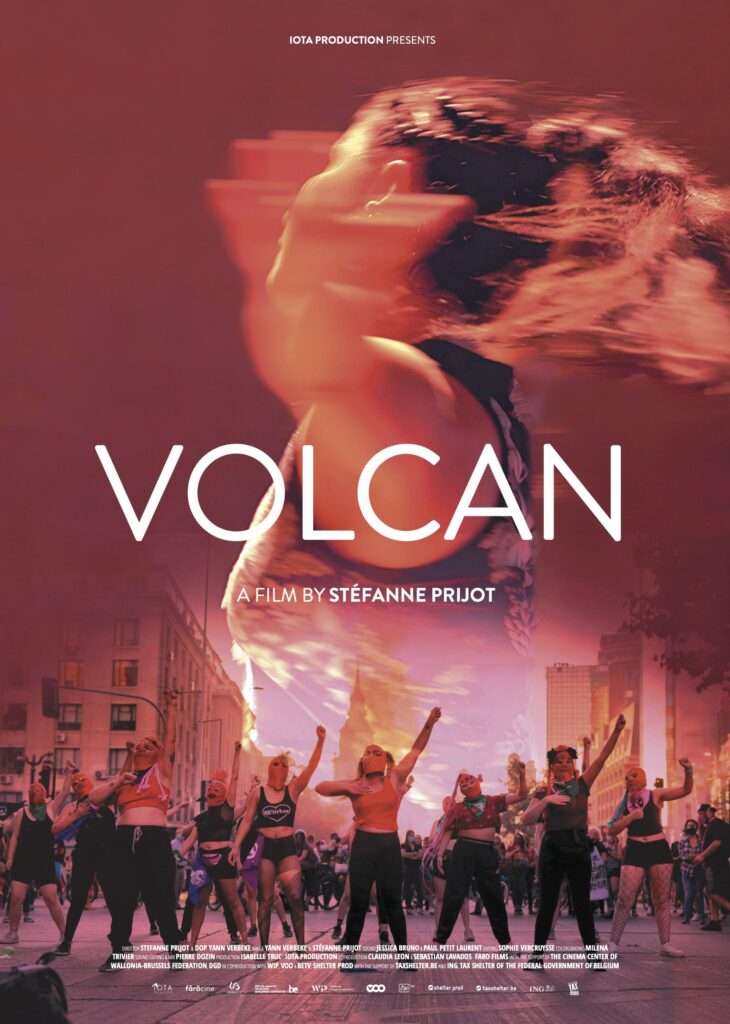

Depuis le 27 septembre et jusqu’au 5 octobre, la sixième édition du Festival du Temps des Femmes prend place de Saint-Benoît à Saint-Joseph, en passant par Saint-Gilles. Au programme : courts et longs-métrages, fictions et documentaires, avec comme fil rouge : les femmes. Le 1er octobre 2025, Parallèle Sud a assisté à la projection du film Volcan, un documentaire réalisé par Stéfanne Prijot qui questionne la maternité dans un monde où dérèglement climatique et inégalités sociales s’immiscent dans un quotidien devenu anxiogène.

Nous sommes le 1er octobre 2025, à la salle de l’espace Leconte de Lisle à Saint-Paul. La projection a fait salle comble et les inscrit·es ont fait le déplacement. La proposition est la suivante : se plonger pendant cinquante minutes dans une histoire vraie. Celle de Camila, danseuse chilienne de Chinchinero et de danse moderne, qui, dans un monde marqué par le dérèglement climatique et les bouleversements sociaux, se questionne. Peut-elle encore souhaiter avoir un enfant ? Est-ce raisonnable ? Est-ce responsable ? Ici, on parle de désir de maternité, d’avortement, de législations faites par les hommes pour les femmes, d’expériences de maternité et de non-maternité, d’émotions et de luttes sociales et environnementales.

Un écho dans la salle #

Ce documentaire réalisé par Stéfanne Prijot touche du doigt un sujet universel, qui résonne aussi ici, à La Réunion. Parmi les personnes venues assister à la projection, il y a Céline. C’est le deuxième film qu’elle voit dans le cadre du festival. La veille, elle regardait Chacun chacune d’entre nous, qui prend pour thème les luttes féministes au Brésil et la question de l’intersectionnalité. « C’est un vrai enjeu, et ça fait écho aux luttes ici, à La Réunion. » Céline a deux enfants, elle ne souhaite pas en avoir d’autres. Très militante, le synopsis l’a interpellée. « Je trouve qu’au-delà de la question de l’enfant, c’est aussi la question de savoir : est-ce que l’on peut avoir un peu d’optimisme dans ce monde ? C’est une question qui m’habite beaucoup en ce moment, parce que je pense que je suis au bord du burn-out militant. Et du coup, je suis venue voir ce film, peut-être avec comme attente sous-jacente de trouver quelques raisons de ne pas désespérer. »

Cette histoire prend racine à Valparaíso, une ville située sur la côte ouest du Chili. Camila est danseuse professionnelle. Elle a 35 ans. Il y a peu, elle est tombée enceinte, mais elle a perdu l’enfant. Cette perte, fruit d’un traumatisme, a réveillé un questionnement profond sur la maternité, dans un contexte national qui criminalise encore l’avortement, dans une société chilienne où les prix augmentent et où la précarité laisse de moins en moins de répit. Au Chili, et comme. partout ailleurs, le dérèglement climatique marque au fer rouge un environnement fragile, qui s’effondre petit à petit. Difficile parfois de voir de ses propres yeux les conséquences d’un climat qui se dérègle. Là-bas, les glaciers fondent, à vue d’œil. Les rivières s’assèchent, à vue d’œil. Le contexte social et environnemental dépeint est plus sombre que lumineux, mais malheureusement réaliste. Les générations à venir grandiront dans un monde qui n’aura rien à voir avec celui qu’ont connu nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes. Camila et ses amies posent un constat: les générations à venir devront s’adapter, se former, s’armer pour affronter un monde hostile.

Dans quel monde vivront les nouvelles générations ?#

Malgré tout ça, Camila se laisse surprendre à avoir cette lumière dans le regard lorsqu’elle croise des femmes sur la plage ou dans le bus, avec leur petit garçon ou petite fille. La réflexion est complexe. Suivre son cœur, ou sa raison ? Les plans de danse, de manifestations féministes, de tambours, de conversations et de nature se succèdent. Camila est au centre, sa présence est le fil rouge du documentaire. On la voit danser, donner ses cours, transmettre, se connecter avec la nature, se baigner dans les rivières, se recentrer, réfléchir. Pour se couper du monde et prendre l’air, lorsqu’elle se rend en Patagonie. Elle y rencontre Verónica, une femme mapuche, et une amie écologiste qui étudie les glaciers. Les échanges sont forts, intimes. Les paroles se délient, et les larmes coulent sur les joues de la danseuse lorsqu’elle rencontre le glacier. « C’est horrible de se dire que c’est la fin. C’est comme voir un animal malheureux dans une cage, et ne rien pouvoir faire. » Ce glacier a dramatiquement perdu 160 hectares de surface en quatre ans. Son amie écologiste ne souhaite pas avoir d’enfants pour l’instant, mais elle reconnaît aussi qu’elle ne sait pas ce qu’elle ressentira dans quelques années, si le désir de maternité prendra le dessus sur le reste. « Il faut aussi se dire que les générations à venir auront une éco-anxiété largement plus forte que ce que l’on connaît, nous. »

Pourtant, pour Camila, il y a aussi un sens à donner naissance à des guerrier·ères qui devront se battre, avec le soutien de leurs parents. C’est donner raison à une impulsion, celle de la vie avec tout l’espoir qu’elle porte, même quand tout va mal…

La maternité: une décision individuelle ou collective ? #

Dans les discussions sur la maternité, la notion de choix est au centre. Certaines témoignent de la place que les hommes se permettent de prendre dans cette décision. Comme si ces corps étaient les leurs, comme si ces vies à donner leur appartenaient entièrement. « Tu te permets de me dire ce que je dois faire et comment, alors que quand j’aurai l’enfant, je devrai tout gérer », s’exclame une amie de Camila. Une autre témoigne : « Quand j’ai dit à mon père que j’allais avorter, il s’est mis hors de lui. Le docteur m’a aussi dit que si l’université catholique apprenait que j’avais avorté, je me ferais virer. » Quant à la non-maternité, la pression de l’entourage refait surface :

« Je n’ai pas d’enfants, et on me demande toujours si je n’ai pas pu ou si je n’en ai pas voulu. ». Aujourd’hui, l’avortement n’est autorisé que dans trois situations au Chili: en cas de viol, de danger pour la vie de la mère ou de non-viabilité du fœtus.

Espoir, émotions et militantisme#

La lumière se rallume. Céline s’est laissée porter par l’ambiance du documentaire. « Ce sont des conversations que l’on a souvent, et les voir sur grand écran, ça m’a fait du bien, j’ai eu un peu le sentiment d’être massée. Après, rien de nouveau sur le fait qu’il faut avoir de l’espoir malgré tout. Les scènes de manifestations m’ont émue, elles m’ont donné envie d’y être. »

Pour Amélia, la magie du film a opéré. « J’ai trouvé ça hyper touchant, hyper beau. La photo du film est très belle, les images sont très jolies. Il y a quelque chose de cinématographique qui est hyper touchant, dans les paysages, dans les silences, la contemplation intérieure, etc. » La thématique a raisonné chez la jeune femme. « J’ai vécu la même chose il n’y a pas très longtemps, donc c’est intéressant, car c’étaient les mêmes questionnements. »

Le cinéma a pour vocation de faire ressentir, de divertir, de porter des messages, de marquer les esprits. Volcan a réussi le pari de donner une place entière, juste et globale aux femmes, dans leurs questionnements et leurs légitimé. Une réflexion qui a sans nul doute résonné auprès de toutes les femmes présentes dans la salle. Car que l’on veuille des enfants ou non, que l’on en ait ou non, que l’on ait déjà avorté ou non, c’est avant tout l’histoire d’un chamboulement intérieur, où des facteurs se mélangent pour nous faire choisir. Faut-il encore vouloir donner la vie ?

Le Festival du Temps des Femmes est le fruit du travail commun de Ciné Festival Océan Indien et de l’Union des Femmes Réunionnaises. Plusieurs autres projections s’accompagnent de débats et de conférences, jusqu’au 5 octobre.

Sarah Cortier