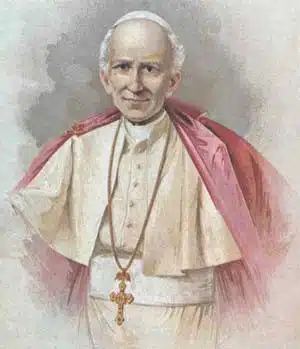

Le 15 mai 1891, le pape Léon XIII (1810-1903) faisait paraître une lettre circulaire adressée à tous les catholiques sur la condition des ouvriers, l’encyclique Rerum novarum. C’est l’acte de naissance de la « doctrine sociale » de l’Église catholique.

Comme le nouveau pape, le cardinal Robert Francis Prevost, s’est inscrit dans la lignée du pape Léon XIII (1878-1903) ou sous son inspiration en devenant Léon XIV, il n’est pas sans intérêt de savoir qui était Léon XIII et pourquoi le nouveau pape a voulu s’inscrire dans la voie ouverte par ce premier pape du XXe siècle.

Léon XIII, le pape des ouvriers

Le pape Léon XIII est surtout connu pour sa lettre circulaire (étymologie du mot encyclique), Rerum novarum, à l’origine de l’enseignement social de l’Église catholique, comme souligné plus haut. Son objectif est de proposer « les principes d’une solution conforme à la justice et à l’équité » à la question ouvrière, tout en dénonçant, particulièrement, la « situation d’infortune et de misère imméritée » des hommes des classes ouvrières, ainsi que le « partage d’un petit nombre de riches et d’opulents qui imposent ainsi un joug presque servile à l’infinie multitude des prolétaires. »

À l’époque, le développement industriel, commencé à la fin du XVIIIe siècle, est au plus fort de son élan. En 1889, pour le centenaire de la Révolution française, la tour Eiffel est inaugurée (31 mars 1889) en avant-première de l’Exposition universelle de 1889 (la dixième). Le revers social de cette démonstration industrielle est le problème ouvrier : le conflit entre capital et travail, la misère imméritée de la masse des ouvriers, la question de la dignité du travail, de la solidarité entre tous les hommes et de l’intervention législative de l’État, entre autres.

L’intérêt pour les questions sociales de Mgr Vincenzo Gioacchino Pecci, né en 1810, dans une famille de petite noblesse siennoise (italienne) et ordonné prêtre en 1837, ne date pas de son élection à la papauté en 1878. C’est comme nonce apostolique (1843-1846) à Bruxelles qu’il découvre la révolution industrielle – il participe à l’inauguration de la ligne de chemin de fer reliant Paris et Bruxelles en juin 1846 et en rend compte à sa famille –, la question sociale et la vie politique d’un régime parlementaire. Il profite de ces années pour voyager à la rencontre de l’Europe contemporaine, de ses villes en pleine croissance économique et des nouveaux quartiers ouvriers surpeuplés.

À Pérouse, capitale de la région d’Ombrie (Italie), où il est ensuite nommé archevêque-évêque, il développe une vive conscience de ses responsabilités pastorales, en révélant ses qualités de réformateur et d’homme d’études (Claude Prudhomme, 2017). Il connaissait bien la ville où il a été envoyé, le 17 juillet 1841, comme délégué du pape Grégoire XVI (1831-1846), pour rétablir l’autorité du Saint-Siège. Sur place, il s’emploie à améliorer le sort des populations de la région. Il crée une caisse d’épargne accordant des prêts avantageux aux petits commerçants et aux paysans. Le délégué apostolique réforme également les institutions éducatives. Par cette action énergique, il parvient à affirmer son autorité sur la cité et à réconcilier les habitants avec la papauté.

Ramener l’unité d’enseignement et mieux former les ecclésiastiques et les fidèles

Toujours à Pérouse, lors de son deuxième séjour comme archevêque-évêque, le prélat ne se montre pas seulement soucieux de la question sociale qu’il aborde dans ses lettres de carême. Il s’intéresse à l’enseignement et à la mission, tout en se bâtissant des églises – trente-six églises sont construites sous son épiscopat dans le diocèse de Pérouse. En 1856, il offre à son clergé une nouvelle édition du catéchisme diocésain et l’année suivante un guide pratique pour l’exercice du ministère de prêtre (Marc Nadaux, 19eme.fr). Il demande l’enseignement de la néo-scolastique – un renouveau de la pensée de saint Thomas d’Aquin (le thomisme) – dans le séminaire diocésain via une réforme des études en vue de former solidement les esprits sur les données de la foi et de la raison.

Pour les fidèles, il encourage l’organisation de retraites et de missions, tout en poursuivant ses œuvres sociales. En 1875, il fonde les « Jardins de Saint Philippe de Néri » sur le modèle des cercles catholiques ouvriers initiés quelques années plus tôt en France par Albert de Mun (1841-1914) ; des cercles proposant aux populations ouvrières des manifestations culturelles, des conférences, des séminaires et des groupes de discussion. La même année, il lance une association de missionnaires. Nommé archevêque en 1847, il est créé cardinal le 19 décembre 1853, « tout en étant laissé à l’écart de Rome où triomphe la ligne conservatrice de Pie IX » (Claude Prudhomme, 1997). Camerlingue de l’Église depuis le 21 septembre 1877, le cardinal Pecci rentre en conclave le 20 février 1878. Au troisième scrutin, il est élu pape à une large majorité. Il est alors âgé de 68 ans et de santé fragile.

À la mort de son prédécesseur, le Saint-Siège est fort discrédité. Pie IX, écrit l’historien Roger Aubert, « n’a pas réussi à adapter l’Église à la profonde évolution politique qui transforme du tout au tout la société civile. Il ne s’est pas rendu compte de l’urgente nécessité de s’adapter à une autre évolution, la transformation de l’ancienne économie agricole en un monde industriel et la prise de conscience par un prolétariat urbain », ni du développement des sciences et de la pensée moderne qui posait de nouveaux problèmes et appelait des solutions positives (R. Aubert, Le pontificat de Pie IX (1846-1878), 1952).

Réconcilier l’Église et le monde moderne

Fort de son expérience de diplomate au début de son ministère comme délégué du Saint-Siège dans les villes de Bénévent et de Pérouse (ci-dessus), et ensuite comme nonce apostolique à Bruxelles (ci-dessus), et comme homme de terrain en tant qu’archevêque-évêque à Pérouse pendant 32 ans, le nouveau pape, qui a pris le nom de Léon XIII, est assez bien armé pour affronter la situation dans laquelle se trouve l’Église à l’orée de son pontificat. En 1878, la situation est dominée par la perte par la papauté de son pouvoir temporel – perte des États pontificaux (17 mars 1861) – et le refus de son prédécesseur de tout compromis avec les idées modernes (intransigeantisme aux couleurs du Syllabus (8 décembre 1864) contre les libertés modernes).

Dès le début de son pontificat, Léon XIII déploie une activité débordante dans divers domaines. Grâce à une politique visionnaire et habile, assisté du cardinal Mariano Rampolla del Tindaro, le pape s’efforce d’entraîner la curie dans un vaste projet de réformes qu’il expose à travers les grandes encycliques du début de son ministère papal, essentiellement Aeterni Patris en 1879 et Diuturnum illud en 1881, nous informe Claude Prudhomme (1997). Un projet, poursuit l’historien français et auteur d’une Histoire religieuse de la Réunion (Karthala, 1984), qui s’appuie sur un vaste programme d’action autour de deux priorités : « la première vise le développement d’une diplomatie active pour briser l’isolement, défendre les intérêts des catholiques, favoriser l’expansion missionnaire, réintroduire l’Église sur la scène internationale. La seconde priorité réside dans la promotion et l’imposition du thomisme pour doter le catholicisme d’un monde de pensée synthétique et unificateur, capable d’articuler la foi et la raison, de délimiter le domaine de Dieu et de César, de fonder le rôle social de la religion. » (Claude Prudhomme, Léon XIII et la curie romaine à l’époque de Rerum novarum, 1997).

Par son intense activité diplomatique, Léon XIII a permis à l’Église de retrouver une place au sein de l’Europe politique, tout en renouant le dialogue avec le monde moderne. Au grand dépit des monarchistes, le pape est favorable à la IIIe République française et prône le ralliement à la République. Avec la lettre encyclique Aeterni Patris (4 août 1879), il a donné une forte impulsion au renouveau des études philosophiques et théologiques, conduisant à des recherches rationnelles sur les données de la foi. Il ouvre la porte à la lecture critique des textes bibliques avec Providentissimus Deus (18 novembre 1893). Dans un contexte de laïcisation combattive, Léon XIII ne se contente pas de poursuivre une politique de défense religieuse, mais entreprend de mobiliser les catholiques en vue de la construction d’une nouvelle chrétienté en poursuivant l’expansion missionnaire en Afrique et ailleurs. La mission est une dimension constitutive de sa vision du catholicisme (Comby / Prudhomme, 2022). Bref, Léon XIII a perçu les questions clés de son époque, tout en œuvrant pour une réconciliation de l’Église avec le monde moderne.

En choisissant le nom de Léon XIV en référence explicite à Léon XIII – un pontificat qui nous parle encore – le nouveau pape place son pontificat sous de grands signes d’espérance : de la réconciliation et de l’unité, de l’ouverture et du dialogue, du partage et de la solidarité, de la justice et de la paix.

Reynolds MICHEL

Sources :

AUBERT Roger, Le pontificat de Pie IX (1846-1878), Paris, Bloud et Gay, 1952 ; cf. Jean LEFLON Jean, Roger Aubert. Le pontificat de Pie IX (1846-1878), persee. Fr).

DURAND Jean-Dominique et PRUDHOMME Claude (dir.), Le Monde du Catholicisme, Edit. Bouquins, 2017.

LEVILLAIN Philippe et TICCHI Jean-Marc, Léon XIII : une vision du monde entre deux siècles, Dans : Le pontificat de Léon XIII : renaissances du Saint-Siège ? Rome : École Française de Rome, 20062006.

PRUDHOMME Claude, Léon XIII et la curie romaine à l’époque de Rerum novarum, Dans Rerum novarum, Écriture, contenu et réception d’une encyclique. Rome : École Française de Rome, 1997.

PRUDHOMME Claude et COMBY Jean, Deux mille ans d’évangélisation et de diffusion du christianisme (Karthala, 2022).

Chaque contribution publiée sur le média nous semble répondre aux critères élémentaires de respect des personnes et des communautés. Elle reflète l’opinion de son ou ses signataires, pas forcément celle du comité de lecture de Parallèle Sud.