Parallèle Sud conclut ici son dossier sur la mobilité en revenant sur les points importants de ce phénomène, afin de repenser ce modèle imposé et d’envisager une mobilité choisie, respectueuse des Réunionnais et de leur territoire.

Une réponse bien commode : exporter la misère plutôt que construire l’avenir#

Enfant des peurs des dirigeants politiques des années 1960, la politique de mobilité fut initialement pensée comme une réponse aux problèmes de La Réunion : risque d’explosion démographique, manque de développement et surtout, peur de l’émancipation d’une jeunesse considérée comme une menace potentielle pour l’ordre établi, en ce qu’elle aspirait à conquérir par elle-même les moyens de sa subsistance, que l’État rechignait à lui accorder malgré la départementalisation.

La mobilité a servi de paratonnerre pour « canaliser » tous ces problèmes en instituant la migration de masse vers l’Hexagone. Ce modèle exportateur s’inscrit alors dans une logique de gestion de la population, plus que dans un projet de développement à long terme. Cette caractéristique a traversé les époques et a persisté jusqu’à aujourd’hui.

Une île disqualifiée par ses propres politiques#

À partir des années 90, les politiques de mobilité cherchent à faire peau neuve et à s’affirmer comme un outil au service des Réunionnais.

La gestion de la mobilité par le BUMIDOM a fortement marqué la conscience de l’île, notamment avec des épisodes brutaux qui révèlent le caractère colonial de cette politique, comme celui des enfants de la Creuse. Les Réunionnais partent de moins en moins ; pire, beaucoup de ceux qui s’étaient installés dans l’Hexagone reviennent complètement désillusionnés et avertissent les jeunes du sort qu’il leur est réservé.

Avec l’introduction du concept de mobilité – qui vient se substituer à celui de migration – et du principe de continuité territoriale dans les années 2000, la mobilité change de visage. Elle cherche à revêtir les habits de la République en permettant l’égalité des chances, le libre accès à la formation et l’ouverture sur le monde pour tous les Réunionnais qui n’en ont pas les moyens.

Mais derrière ce vernis républicain, le cœur du dispositif reste inchangé : il continue de présupposer que La Réunion n’a pas grand-chose à offrir à ses propres enfants. En encourageant sans relâche le départ des jeunes en formation, on entérine l’idée que le savoir est ailleurs, que l’excellence est forcément en métropole ou à l’étranger, mais jamais sur l’île, qui ne peut être qu’un lieu de départ – jamais un lieu d’apprentissage et d’épanouissement personnel.

L’exil comme une dimension constitutive de l’identité réunionnaise#

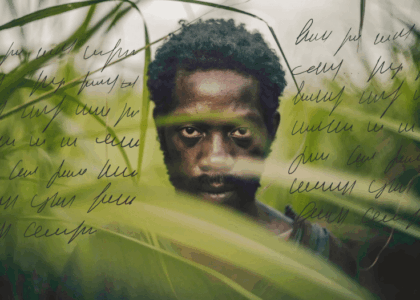

La mobilité n’est pas qu’un simple outil technique ou une politique publique, elle touche à l’identité profonde des Réunionnais : Être Réunionnais, aujourd’hui encore, c’est souvent devoir accepter de quitter sa terre à un moment donné de sa vie.

En confrontant les Réunionnais à la société métropolitaine, qui les considère comme une « altérité » – proche de la figure de l’étranger, elle oblige parfois subtilement, parfois brutalement, les natifs de l’île à repenser leur identité et leur place dans la société française.

C’est dans l’exil que le Réunionnais prend conscience de sa différence avec la société hexagonale et agira en conséquence, soit pour s’adapter, soit pour repartir, en signant dès lors un aveu d’échec.

Les politiques de mobilité institutionnalisent l’exil, qu’il soit temporaire ou permanent, choisi ou subi.

Tiraillés entre l’injonction à l’enracinement en métropole et le déracinement de leur île, les Réunionnais en mobilité se construisent une identité trans-territoriale complexe qui vient déjouer des lectures simplistes et conservatrices de l’identité.

Un demi-siècle d’aveuglement politique bien financé#

Aujourd’hui, les dispositifs de mobilité se multiplient et les budgets explosent. Les programmes se diversifient, comme si plus de mobilité signifiait automatiquement plus d’émancipation.

Mais dans le fond, rien ne change vraiment. Les responsables politiques reconduisent les mêmes politiques depuis 60 ans, avec quelques ajustements, sans jamais poser la seule question qui compte : faut-il continuer à faire de la mobilité un pilier de l’organisation sociale et du développement de l’île ?

Car cette mobilité « tous azimuts » a un coût : plus de 40 milliards d’euros entre 2022 et 2023 ont été injectés dans les dispositifs de mobilité par l’État et la Région Réunion.

Cette politique monopolise des financements publics considérables, qui pourraient servir à structurer l’offre locale de formation, à renforcer les filières professionnelles, à encourager la création d’emplois durables sur le territoire.

Un désastre écologique#

Il faut impérativement repenser ce modèle — qui instaure des déplacements massifs et répétés entre des territoires éloignés — au regard de l’urgence écologique.

Car les déplacements entre l’Outre-mer et l’Hexagone sont principalement aériens. L’avion reste aujourd’hui encore la seule option réaliste pour relier les territoires ultramarins à la métropole. Or ce mode de transport est extrêmement polluant (environ 2 à 3 tonnes de CO₂ pour un aller-retour Paris–La Réunion) et l’aviation verte reste encore très expérimentale.

À ce jour, aucune politique publique n’a encore intégré de façon ambitieuse la décarbonation des mobilités interterritoriales. Les dispositifs de Ladom ne prennent tout simplement pas en compte l’empreinte carbone des déplacements.

Il est d’ailleurs étonnant de voir qu’aucun dirigeant politique n’a encore pensé greenwasher la mobilité en proposant la « mobilité verte ».

Pour une mobilité choisie, pas imposée#

Mais malgré tout, la mobilité peut représenter une vraie chance pour beaucoup de Réunionnais. Elle a permis à des milliers de personnes de réaliser leurs rêves, de s’ouvrir à d’autres horizons et d’échapper à des impasses locales.

Mais elle ne doit plus être une solution par défaut. Elle ne doit plus servir à masquer le sous-développement structurel de l’île. Elle doit devenir un outil d’accompagnement, pensé dans la perspective d’un retour possible et valorisé.

Un retour soutenu par de véritables dispositifs d’insertion et de reconnaissance des compétences acquises ailleurs – et qui ne dévalorise ni l’expérience ni le savoir local.

Intégrer la perspective du retour dès le départ#

L’encadrement de la mobilité par les services de l’action publique a toujours davantage facilité la mobilité dans un sens – de La Réunion vers la métropole – que dans l’autre.

En 2022, des dispositifs de retour – bien qu’incomplets et limités à certains individus – commencent à apparaître. Ladom offre des services d’accompagnement au retour, comprenant notamment une aide au logement et à l’insertion dans le monde du travail. L’association Réunionnais de retour au péi offre des services similaires.

Mais ces dispositifs sont très sélectifs et ne peuvent aider un nombre suffisant de Réunionnais à revenir.

Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de remettre en question un modèle hérité de la colonisation, un modèle qui semble si ancien qu’il en est devenu invisible.

Les politiques publiques ne doivent pas se contenter de « faire mieux » que ce qui a été fait pendant des décennies. Elles doivent oser penser autrement, vouloir mieux pour notre île.

Et si, au lieu de toujours vouloir faire partir les jeunes Réunionnais, on se demandait enfin comment leur donner envie de rester ?

Mathieu BELLUTEAU