Chaque année, des milliers de Réunionnais quittent leur île pour aller vivre une expérience d’expatriation de courte ou de longue durée en Métropole, laissant derrière eux leur famille et leurs proches.

Il s’agit d’aller vivre dans un « autre pays », car les particularités culturelles et climatiques de l’île en font un département « à part », au même titre que les autres territoires ultramarins.

C’est cette différence, perçue par la société métropolitaine, qui amène les Réunionnais installés dans l’Hexagone à travailler sur leur propre identité.

À la Réunion, la Métropole est vu comme un lieu d’exil, soit comme une terre promise. Comment les Réunionnais, une fois en Métropole, interprètent-ils ces conceptions opposées de la mobilité ?

Parallèle Sud a tenté d’éclairer le sujet avec le témoignage de trois jeunes Réunionnais partis s’installer là-bas : Pauline, Nicolas et Titouan.

Le syndrome de l’étranger#

Les premiers « migrants » réunionnais arrivés avec le Bumidom se sont installés sur le sol métropolitain avec une volonté d’intégration économique et sociale. Derrière cette double volonté, il y avait le désir d’être reconnus comme des citoyens français à part entière.

Nombre d’entre eux furent surpris quand la société métropolitaine les associa aux autres immigrés venus d’Afrique du Nord ou d’Asie, qui n’avaient pas la nationalité française.

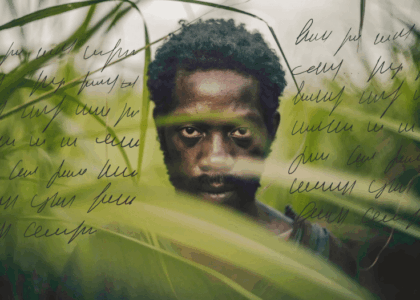

En Métropole, les Réunionnais — souvent à cause d’attributs physiques comme la couleur de peau — ne correspondent pas à l’image que la société métropolitaine se fait d’un citoyens français — c’est à dire une personne caucasienne — ce qui remet en question la conviction — chez certains — d’être français, en les assignant à une nouvelle identité proche de celle des étrangers.

Ainsi, l’expérience de beaucoup de Réunionnais et de leurs enfants en Métropole se rapproche de celle des travailleurs étrangers, d’autant plus que les migrants du Bumidom ont été amenés sur le territoire hexagonal pour occuper les postes les moins qualifiés du secteur public ou privé, et souffrent de conditions d’existence difficiles.

Comme les autres immigrés, ils sont confrontés au racisme, qui se traduit par des actes de haine individuels mais surtout par des discriminations systémiques, notamment dans l’accès à l’emploi ou au logement.

Pauline Enot, installée en Métropole après l’obtention de son baccalauréat en 2020, témoigne de son expérience des discriminations une fois arrivée dans le territoire hexagonal :

« Je ne m’attendais pas à vivre le racisme et les micro-agressions, et ça, je l’ai vécu à Paris […] j’ai eu pas mal d’expériences négatives depuis que je suis en France. »

« Première semaine à Paris, je me fais contrôler, ça n’est jamais arrivé dans la vie à la Réunion […] je pensais que c’était que dans les films. »

Au-delà du physique, ce sont aussi les modes de vie et spécificités culturelles de l’île qui différencient les Réunionnais du reste de la nation, et les poussent à s’identifier aux personnes étrangères, et souvent à s’entourer d’elles :

« Je traîne plutôt avec des Congolais, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Parfois, avec les Zoreils, c’est un peu plus compliqué. »

Ce partage d’une condition similaire amène les Réunionnais à s’entourer de personnes venues d’ailleurs. Titouan Barrere, originaire de Saint-Leu, a lui aussi choisi de poursuivre ses études en Métropole après l’obtention de son bac en 2023 :

« Au début, tu cherches des gens qui te ressemblent […] Mon premier pote, c’est un Espagnol. Il venait d’arriver en France, il ne connaissait rien, il ne parlait pas hyper bien français non plus. Je me suis dit : on est deux gars perdus dans Toulouse, on va se faire des potes, on va y arriver. »

« Je trouve que c’est plus facile de se faire un cercle avec des gens qui sont perdus et qui viennent d’ailleurs que des gens qui habitent déjà ici. »

Alors, la mobilité, qui devrait être une ascension sociale, peut être vécue comme une perte de statut social, en ramenant les Réunionnais au statut d’étranger.

Crise et redéfinition identitaire#

Face à la société métropolitaine, les jeunes Réunionnais prennent souvent conscience de leur différence et entrent ainsi en « crise identitaire »1, qui implique des redéfinitions identitaires dans l’objectif de s’adapter à la vie dans l’Hexagone.

Certains choisissent la voie de l’intégration totale et cherchent à effacer ou dissimuler leur créolité pour ne plus souffrir de ce constant rappel à leurs origines, qui les sépare alors de la société dont ils veulent faire entièrement partie.

D’autres, au contraire, entrent en opposition frontale avec la société métropolitaine et tendent vers l’affirmation de leur identité réunionnaise, qu’ils séparent nettement de l’identité nationale française.

Néanmoins, ces deux voies restent des chemins étroits dans lesquels s’enfermer apporte peu. La réalité est souvent plus complexe : les Réunionnais en Métropole oscillent souvent entre ces deux attitudes, et l’identité devient alors un terrain de négociation et de ré-interprétation2.

Nicolas Etheve, arrivé à Toulouse en 2021, raconte comment il a dû réfléchir à la manière de concilier son identité réunionnaise et sa nouvelle vie en Métropole :

« J’ai su qu’il fallait que je m’adapte […] ça m’est arrivé des fois de subir des comportements racistes et des discriminations […] j’ai commencé à ne plus en parler, mais j’ai vu en fait que non, il ne fallait pas, il fallait rester soi-même et s’assumer. »

Réunionnais avant tout#

Sur l’île, se désigner comme « Réunionnais » n’a pas toujours un intérêt. C’est une catégorie qui peut manquer de sens, et qui surtout ne fait pas consensus.

Ainsi, on préfère souvent d’autres catégories plus pertinentes désignant les différentes communautés de l’île : « Zoreil », « Kréol », « Malbar », « Zarab », « Sinois », « Kafre », « Yab », « Malgache », « Mahorais » et « Comore ».

Lors de l’installation sur le territoire métropolitain, c’est le sentiment de non-appartenance qui pousse les Réunionnais à dépasser les clivages communautaires présents sur l’île. On se rapproche et on tolère davantage les différences, ce qui n’aurait pas toujours été possibles sur l’île.

Il semblerait alors que la mobilité permette de transcender les appartenances originelles chez les Réunionnais, qui développent une volonté d’appartenance globale à un ensemble qui se distingue — de manière plus ou moins nette — de la Métropole.

La mobilité comme expérience positive#

Même si vivre en Métropole peut être difficile quand on vient de La Réunion, la mobilité a aussi permis l’épanouissement personnel de beaucoup de personnes ; leur migration devient alors une expérience de vie enrichissante : C’est le cas de Pauline, qui affirme avoir « voulu changer d’air car c’était parfois un peu compliqué de s’exprimer pleinement sur (mon) île ».

« J’ai toujours voulu faire un métier assez créatif. Ça m’a quand même aidée, le fait d’être loin de mes proches, pour développer ce côté créatif […] à La Réunion, on est un peu dans notre bulle à nous, j’avais besoin de ce contact avec ce monde extérieur. »

Même si le départ de Pauline fut motivé par l’absence d’école de journalisme sur l’île, il résulta aussi d’une volonté personnelle de quitter le domicile familial pour se réaliser pleinement : « Je me suis sentie pour la première fois de ma vie courageuse : je quitte le domicile familial et je fais quelque chose de ma vie. »

Malgré les expériences négatives, c’est ce sentiment d’accomplissement personnel qui domine le ressenti de Pauline aujourd’hui : « J’ai rencontré des personnes des quatre coins du monde […] il y a plus de positif que de négatif, j’ai rencontré plein de belles personnes. »

Il en va de même pour Nicolas, qui considère l’Hexagone une « porte ouverte sur le monde. »

Nicolas n’exclut pas la possibilité d’un retour sur son île à un moment de sa vie, mais perçoit la mobilité vers la métropole presque comme une étape nécessaire pour élargir ses horizons :

« À la Réunion, il y a de belles choses à faire – c’est une île intense comme on dit, riche – mais c’est important de partir pour faire des expériences, des contacts et s’ouvrir aux autres. »

Une communauté de plus en plus visible#

Cela fait maintenant plus de 60 ans que les premiers migrants du Bumidom sont arrivés dans l’Hexagone, posant les bases de la communauté réunionnaise en Métropole. Celle-ci s’est développée au fil des années, donnant naissance à un important paysage associatif — plus de 700, selon le site Réunionnais du monde – qui permet aux Réunionnais dans l’Hexagone de maintenir un lien avec leur île en se retrouvant avec d’autres natifs dans des lieux dédiés.

Longtemps restée discrète, la communauté réunionnaise en Hexagone, – moins visible et reconnue que les Antillais qui ont longtemps endossé le rôle de représentants des territoires des DOM – est aujourd’hui beaucoup plus visible dans la société métropolitaine.

Les réseaux sociaux ont permis à la communauté réunionnaise de se projeter dans l’espace public. Désignée et auto-désignée comme diaspora, elle se construit comme telle en produisant collectivement une identité3 à partir des contenus postés par chacun.

Le succès actuel de la musique réunionnaise dans l’Hexagone — notamment du groupe PLL et de leur producteur DJ Sebb — a aussi contribué à redéfinir l’image de la communauté réunionnaise et à affirmer sa présence en métropole.

Mathieu BELLUTEAU

- Labache, L. (2002). L’ethnicité chez les Réunionnais en migration. Hermès, (32-33), 457–469. ↩︎

- Vergès, F. (2007). De l’identité-prison aux “identités liquides” Après-demain, N ° 4, NF(4), 29-32. https://doi.org/10.3917/apdem.004.0029. ↩︎

- Simonin, J., Watin, M., & Wolff, É. (2009). Comment devient-on Réunionnais du monde ? tic&société, 3(1-2). Mis en ligne le 20 avril. https://journals.openedition.org/ticetsociete/722 ↩︎